教えてくれた人:斎藤糧三さん

さいとう・りょうぞう/日本機能性医学研究所所長、斎藤クリニック院長。次世代型医療の機能性医学を日本に紹介、日本人初の認定医となる。10年ほど前からケトジェニックダイエットを多くの人に指導し、成果を上げる。

糖質10%未満のものなら食べてもOK

ケトン体の恩恵を得るのに大切なのは、糖質の大幅カット。

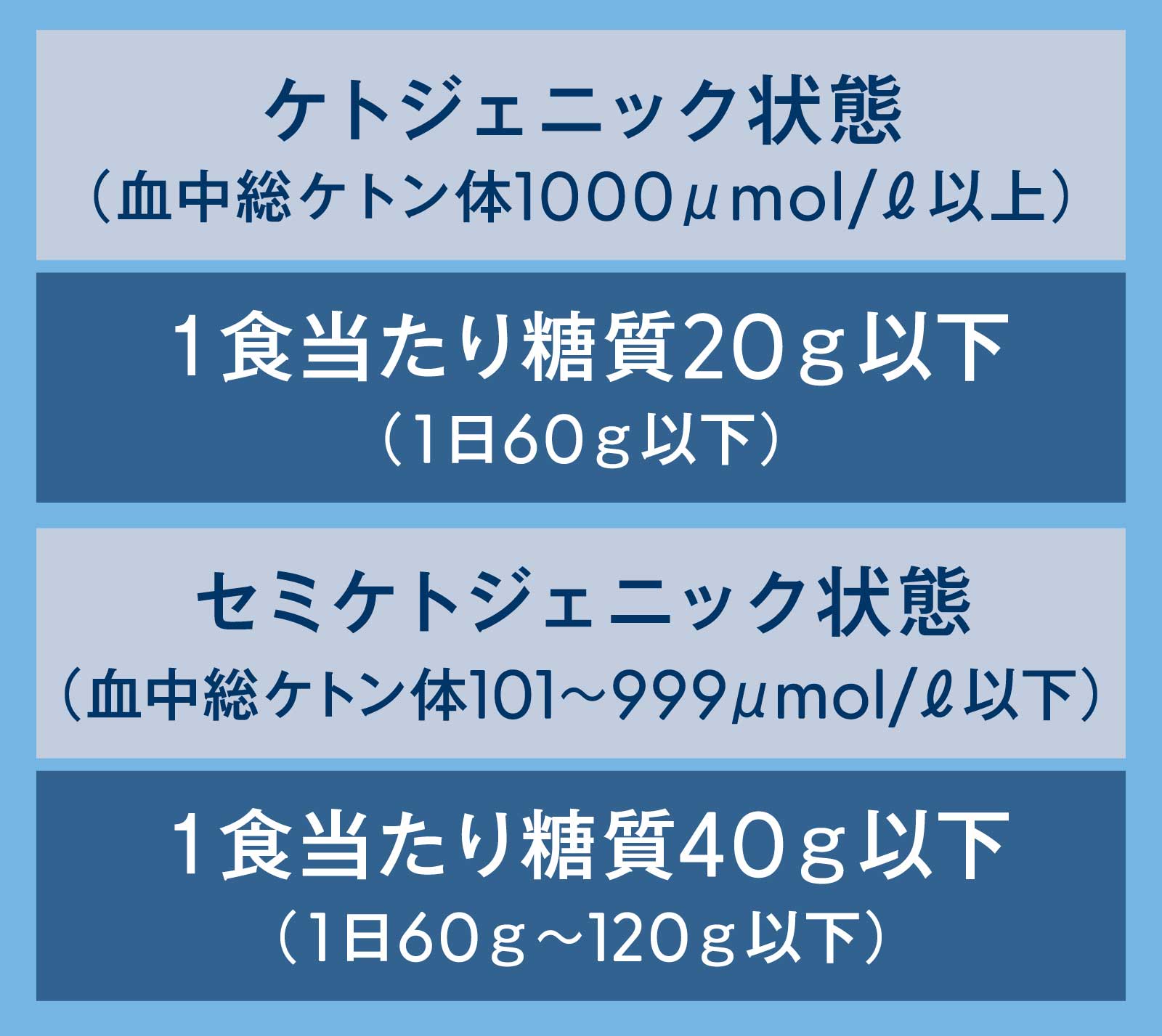

「糖質を摂っているうちはケトン体回路が反応しない。血中の総ケトン体が4桁(1000μmol/L以上)になるのが、ケトン体が主要なエネルギー源となったケトジェニック状態。そこを狙うなら、1食当たりの糖質量は20g以下、1日60g以下とします」

1食20g以下というと、ご飯やパンや麺類といった主食は、一口くらいしか食べられない。それが難しいなら、通常より多くのケトン体が生成されるセミケトジェニック状態を目指そう。

これは血中の総ケトン体が3桁(101〜999μmol/L以下)となるもの。1食当たり糖質40g以下、1日60g〜120g以下でOKだ。こちらは「適正糖質」(詳しくはこちらの記事:選ぶなら白米?チャーハン? クイズで学ぶ「適正糖質」【前編】)にも近く、実践しやすい。

ケトダイエットには、ちょっとした抜け道もある。100g当たり糖質10g未満の食品は、ケトン体回路にあまり影響を及ぼさない「低糖質食品」と見なし、前述の糖質量にカウントしないのだ。低糖質食品には、主食や甘いものを除く多くの食品が含まれる。

ケトジェニックダイエットの基本ルール

ただし、100g当たり糖質10g未満の食品は「低糖質食品」と見なし、上記の糖質にはカウントしない(下参照)。

主な食品・食材の100g当たりの糖質量

- トマト 3.7g

- ワカメ(生) 2.0g

- 生椎茸 1.5g

- ブロッコリー 1.4g

- 木綿豆腐1.1g

- 舞茸 0.9g

- サバ 0.3g

- 卵 0.3g

- ホウレンソウ 0.3g

- 牛肉(肩ロース) 0.1 g

- 食パン 44.1g

- 精白米 36.8g

- サツマイモ 29.7g

- そば(茹で) 24.0g

- うどん(茹で) 20.3g

- カボチャ 17. 1g

- ジャガイモ16.1g

- 蓮根13.5g

100g当たり糖質含有量10g未満のものを選ぶ。10g以上の食品・食材を食べる際はその摂取量が1食当たりの上限量を超えないよう注意。

出典/食品成分データベース

普段より20〜60%多めにタンパク質を摂る

糖質オフと並行してケトダイエットが重視するのは、タンパク質の摂取を増やすこと。

「数年前に糖質制限が一大ブームになった際、体調不良に陥った患者さんを数多く診ました。その大半は、タンパク質不足でした」

タンパク質が足りないと筋肉が減り、代謝が落ちて痩せにくい。そればかりか、免疫の中軸を担う免疫グロブリンもタンパク製だから、タンパク質が欠乏すると免疫力が落ちて風邪などにも罹りやすい。また、血液中の水分量を保つアルブミンもタンパク質。タンパク質が足りないとアルブミンが不足し、血管から水分が漏れ出し、むくみを引き起こす。そして髪の毛も肌もタンパク質から作られているから、髪の毛が細くなり、肌の張りも失われてしまう。

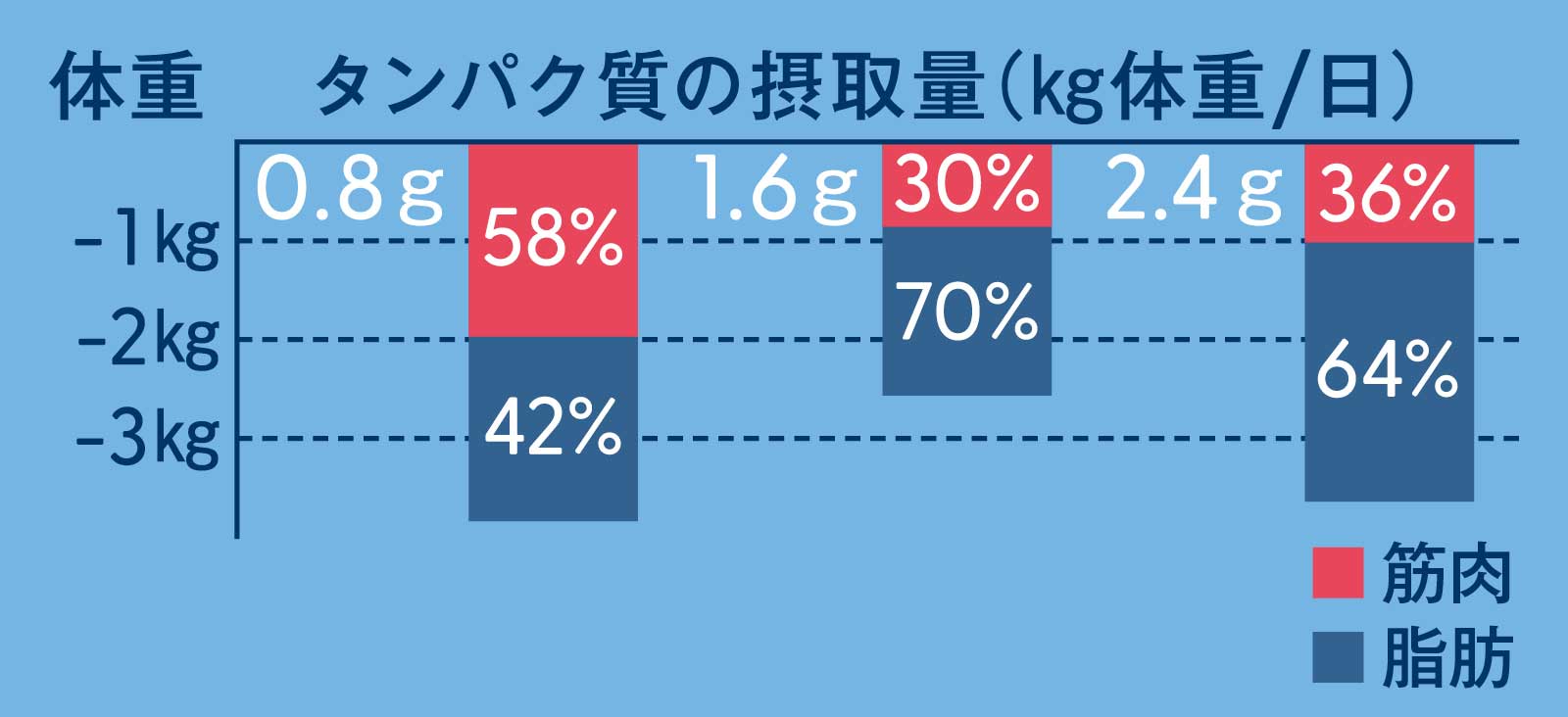

ケトダイエットは、体重1kg当たり1.2〜1.6gのタンパク質摂取を薦める。通常は体重1kg当たり1・0gだから、20〜60%増やすのだ。そのため肉類、魚介類、卵、大豆食品、乳製品から、タンパク質をしっかり摂る。これらのタンパク源に糖質はほぼ含まれないので、安心して摂れる。

タンパク質摂取で筋肉の減少を抑える

脂質と糖質で摂取カロリーを30%減らし、中程度の有酸素運動を行った。タンパク質の摂取量を1日体重(kg)1.6g/kgにすると筋肉の減少が抑えられた。一方、2.4g/kgに増やしても減少効果に差はなかった。

出典/FASEB J. 2013 Sep; 27(9): 3837-47

1か月の短期決戦で確実に結果を出す

ケトダイエットは基本的に1か月の期間限定。短期決戦だから、少々辛くても頑張って続けられるはずだ(それ以上続けたいなら、かかりつけ医に体調をチェックしてもらいながら行う)。

この食事法を続けると、2〜7日でケトジェニック状態に切り替わる。ケトジェニックになっているかどうかは、尿で手軽にモニタリングできる(下コラム参照)。

ケトジェニック状態では、体脂肪が分解されて体重が落ちる。できれば体組成計で体重、体脂肪率、除脂肪体重を測ろう。体重と体脂肪率が減り、筋肉量を反映する除脂肪体重は変わらないのが理想。除脂肪体重も落ちたら、タンパク質やカロリーの欠乏などで、筋肉が削れている恐れがある。

1週間以上経っても、体重も体脂肪率も変化がないなら、糖質をちゃんとカットできていなかったり、調味料などから知らない間に糖質を摂っていたりすることも。再度食生活を見直したい。

「1か月以降は体重、体脂肪率が大きく増えず、除脂肪体重が落ちない範囲内で様子を見つつ、糖質摂取を少し増やしましょう」

尿でケト体質を判断できる

尿試験紙《ウロペーパー》は調剤薬局などで取り寄せ可能。価格は2,000円程度。

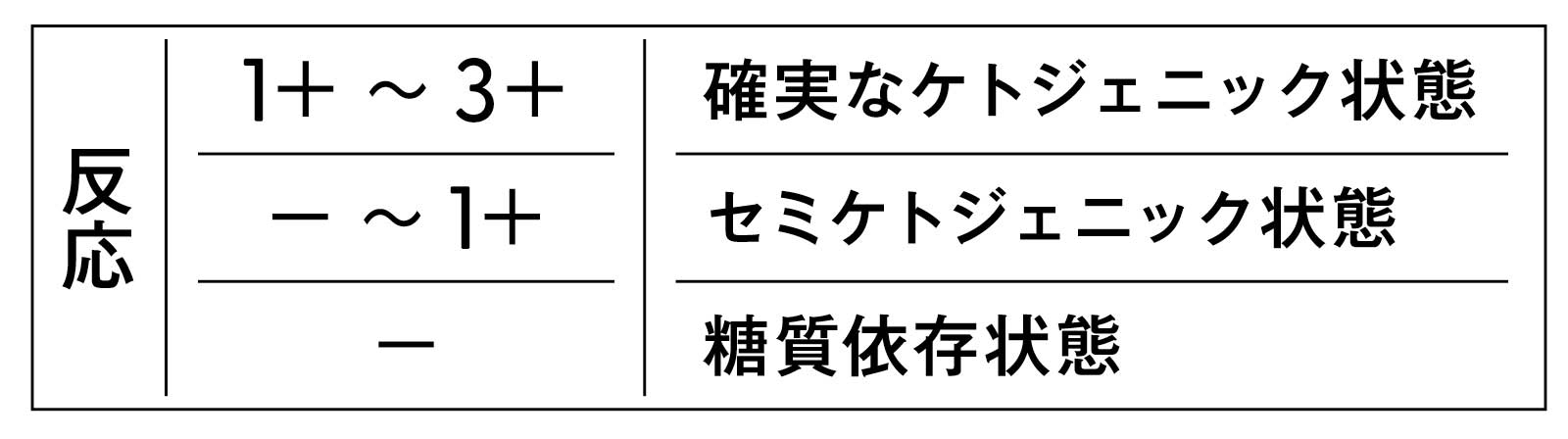

ケトジェニックまたはセミケトジェニック状態になっているかどうかは、正式には医療機関で血液検査を受けて判断する。だが、自ら簡易的に調べる方法もある。尿試験紙に尿をかけて、尿中のケトン体量を調べるのだ。尿試験紙で「+」が一つでも出たら、尿からケトン体が検出されたということ。「+」の数でケトジェニックか、セミケトジェニックかが判定できる(下表参照)。

尿試験紙による判断目安

この方法でチェックできるのはアセト酢酸のみ。大きな健康効果が期待されるケトン体はβ-ヒドロキシ酪酸だが、アセト酢酸が出ているときは、比例してβ-ヒドロキシ酪酸も分泌されていると考えていい。

夜間は体脂肪の分解が進むので、起床後の朝食前に測るとケトン体が出やすくなる。普段ケトン体が出ているかを知りたいなら、朝ではなく夕方や夜の尿で調べてみよう。

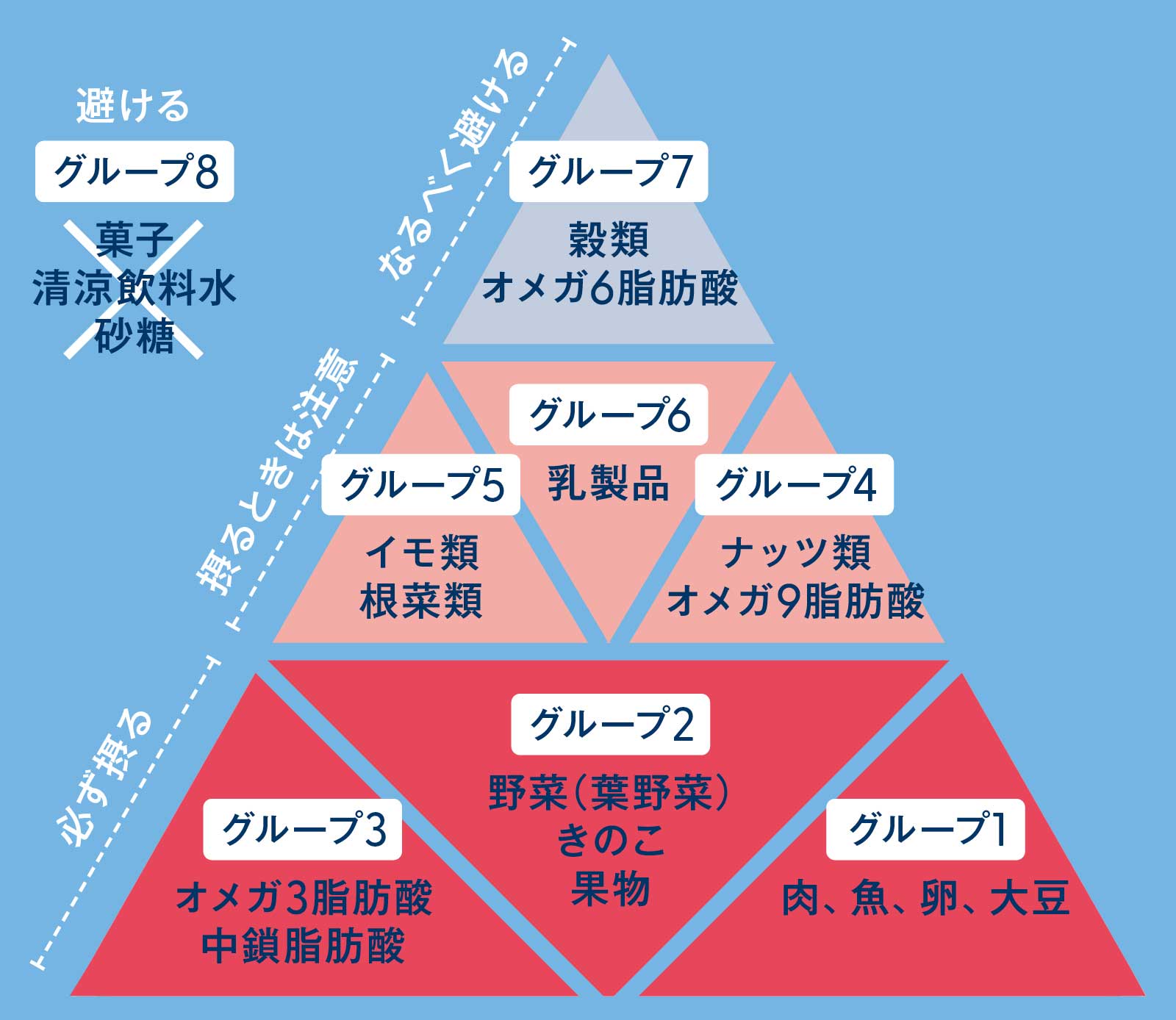

オメガ3脂肪酸と中鎖脂肪酸を摂る

ケトダイエットでは、脂質カットは行わない。糖質のみならず脂質も減らしすぎると、カロリー不足で体調不良を招きやすい。

とくに摂りたいのは、オメガ3脂肪酸。青魚などの魚類、アマニ油、エゴマ油などに含まれる。1日に小さじ1杯(約5g)以上を目安に摂りたい。オメガ3脂肪酸は加熱に弱いので、新鮮な青魚は刺し身かカルパッチョ、アマニ油などは生野菜サラダにかけよう。オメガ3脂肪酸は、自ら合成できない必須脂肪酸。体内で生じる炎症を抑えてくれる。慢性的な炎症は、肥満など万病の誘因だ。

もう一つ増やしたいのが、中鎖脂肪酸。カプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸であり、ココナッツオイルやMCTオイルに含まれる。ケトン体は体脂肪から肝臓で合成されるが、摂った中鎖脂肪酸は肝臓で直にケトン体に転換されるという嬉しい特徴がある。

減らしたい脂質もある。それがオメガ6脂肪酸。こちらも必須脂肪酸だが、加工食品などに広く含まれるため、日本人は摂りすぎ。その過食は、オメガ3脂肪酸とは真逆に炎症を進めてしまう。

葉野菜、きのこ、 海藻を1日400g食べる

ケトダイエットで他にも積極的に摂りたいのが、葉野菜、きのこ、海藻という植物性食品。いずれも100g当たり糖質量が10g未満の低糖質食材で、足りない栄養素の貴重な供給源となる。

葉野菜、きのこ、海藻から摂れるのは、食物繊維とミネラル。

食物繊維は、ヒトの消化酵素で分解できない食物中の繊維質。大腸まで届き、腸内細菌のエサとなる。主食の穀物には食物繊維も含まれるから、糖質をセーブしようと穀物を減らすと、食物繊維の摂取量もダウン。腸内環境が狂って便通が乱れやすい。腸内環境は免疫や代謝にも関わるから、食物繊維はきちんと摂っておきたい。

ミネラルで摂りたいのはカリウム、カルシウム、マグネシウム。筋肉や神経の機能を保ち、体液のバランスを整える。とくにカルシウムとマグネシウムは、日本人に慢性的に欠乏している。

何にどの栄養素がどれくらい含まれるのか。いちいち覚えていられないので、葉野菜、きのこ、海藻を1日合計400g食べれば、食物繊維とミネラルが充足できるとシンプルに考えてみよう。

ケトジェニックダイエットピラミッド

ケトダイエットでは何をどの程度摂るべきかを、わかりやすくピラミッド形で示したもの。オメガ3脂肪酸と中鎖脂肪酸を毎日摂り、オメガ6脂肪酸は穀物とともになるべく控えることを求めている。乳製品と卵はアレルギー、乳糖不耐症に気をつける。

ケトーシスと危険なケトアシドーシスの違いを知る

かつてケトン体は危険なヤツだと恐れられてきた。糖尿病の合併症の一つである糖尿病性ケトアシドーシスは、ケトン体が急激に増えて起こるからだ。

糖尿病性ケトアシドーシスは、自己免疫疾患などによる1型糖尿病でおもに生じる。本来必要なインスリン注射を中断すると、血糖が使えなくなり、体脂肪が盛んに分解されてケトン体が大量発生。

ケトン体は酸性物質だから、中性に近い弱アルカリ性の血液が酸性に傾く。これをケトアシドーシスと呼ぶ。結果、喉の渇きや全身倦怠が起こり、放置すると昏睡から死に至るため、専門医による一刻も早い治療が求められる。

悪しき生活習慣で起こる2型糖尿病でも、清涼飲料水などから糖質を大量に摂るとインスリン作用が追いつかなくなり、ケトン体値が上昇するソフトドリンクケトアシドーシスに陥るケースもある。糖尿病の95%以上はこの2型だ。

一方、糖尿病ではなく、インスリン作用が保たれている健常者が、糖質オフでケトン体が出ているのはケトーシスという状態。ケトアシドーシスの心配はない。

牧草牛が最強な理由

良質なタンパク源といえば牛肉。加えて鉄や亜鉛といった必須ミネラルも多い。鉄は酸素を運ぶ赤血球中のヘモグロビンの材料で、亜鉛は免疫や代謝の維持に欠かせない。牛肉でも、監修の斎藤先生の“推し牛”は、牧草牛(グラスフェッドビーフ)。

「ヒトが肉食なら、牛はもともと草食動物。草を反芻するうち、胃に棲む微生物がアミノ酸を作り、お肉のタンパク質となります。でも、和牛の多くは穀物中心で育てられており、牛舎内で過ごすうちに丸々と太り、霜降り肉になる。広大な牧草地で放牧されるニュージーランド産などの牧草牛は健康的に飼育されており、脂質の少ない赤身肉。牧草に由来するオメガ3脂肪酸も含んでいます」

ちなみに斎藤先生は、日本ではなかなか手に入りにくい牧草牛を売る精肉店を経営している。さらには、2023年日本で牧草牛を育てる牧場までも作ってしまったのだ。近い将来、スーパーで手軽に牧草牛が買える日が来るかもしれない。楽しみに待とう。