あの人の隣には。|倉田翠と山田せつ子

「コーチング」という言葉は、中世の馬車に由来する。馬に意志を伝えるために使われた手綱の代わりに、私たちは言葉を通してコミュニケーションを交わす。しかし、言葉は曖昧だ。時に、送り手の意図と受け手の解釈はすれ違っていく。連載「あの人の隣には。」では、同じ目的地を目指すパートナー同士の間で交わされた3つの言葉を、双方の視点から掘り下げる。コーチングの一般解ではなく、個別解を集めること。それは、あなたがだれかを導く際のヒントになるかもしれない。第2回で言葉を採集したのは、演出家・振付家・ダンサーの倉田翠と、その師であり仲間でもあるという、ダンサー・振付家の山田せつ子。

取材・文/柴田准希 (kontakt)

友人であり、師弟。二人の関係性を紐解く3つの言葉。

言葉は喉の震えから立ち上がる。それはつまり、言葉が身体の一部であるということだ。身体が言葉をつくるなら、言葉はどのような身体をつくるのだろう。

ソロダンスを中心に独自の身体表現を切り拓き、日本のコンテンポラリーダンスの先駆者としてと称される山田せつ子。一方で、具体的な他者との関わりの中から生まれる事象を、舞台構造を通してフィクションとして立ち上げ、「ダンス」の可能性を探求してきた倉田翠。

二人は2007年、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)で先生と生徒として出会った。倉田の卒業後、約10年の時を経て2022年に共同公演『シロヤギ ト クロヤギ』を、2025年には倉田が芸術監督を務めるまつもと市民芸術館で山田のソロ公演『いま ここに います』が開催された。

一見、異なるアプローチで制作を続ける二人だが、倉田は山田を「師であり、仲間」と言う。そんな倉田に「現在の自分を形づくるうえで影響を受けた山田の言葉を3つ教えてください」と尋ねると、次の言葉が挙げられた。

1.「あなたは誰ですか?」

2.「死体が転がっている焼け野原を、そんな風に歩けるのか?」

3.「高校生の時に対峙したベトナム戦争の写真から、まだ答えが出せていない。」

一見すると、ダンスとは無関係に思える言葉たち。今回はこの3つの言葉を起点に、それぞれに込められた背景を掘り下げてみる。

「あなたは誰ですか?」

山田せつ子(送り手)に聞く。

きわめてダンスが多様になっている今、どのようなからだで、どのようなダンスを踊りたいのか、ということはすでに思想です。そのためには、まず自分自身が何を考え、社会に対して何を伝えたいのかを知る必要があります。そこに立つことが、プロのダンサーとしての始まりだと思っています。

ーこの問いかけに対して、倉田さんからどのような答えがあったのでしょうか。

重要なのは「答え」そのものではなく、「問い」を共有できるかどうかです。この「問い」は、私自身もずっと考え続けているもの。だからこそ、「あなたは誰ですか?」という問いを、もし倉田さんが私に投げかけたとしても、私自身も答えることができません。

倉田翠(受け手)に聞く。

ーその後、この問いにどう向き合ってきたのでしょうか?

稽古の中では、その瞬間瞬間に、さまざまな言葉が生まれるという。

「死体が転がっている焼け野原を、そんな風に歩けるのか?」

山田せつ子(送り手)に聞く。

重要なのは、ただ「できない」で終わるのではなく、その「できない」という感覚の中で立ち止まり、身体が何を語り出すかを見つめることです。そういうことを伝えたかった課題でした。

ー正解があるわけではないのですね。

倉田翠(受け手)に聞く。

ーどのように応じたのですか?

せつ子さんは「このように動け」という具体的な振付の指示をしません。大切なのは「あなたが誰としてそこに立っているのか」が成立すること。そうして舞台に立ち、動き出すことができる身体感覚を持つこと。私はそれをせつ子さんに教わったテクニックだ、と思っています。

せつ子さんには、稽古場を「死体が転がる焼け野原」として想像できる力がある。でも、私にとってのリアリティは「今、ここ」にしか存在しないのだと、そのとき気が付きました。今、私が作品を作るときは、目で見て触れられるもの、つまり実際に出会った人や状況からしか始めません。この考えの原点には、この言葉があります。

倉田が2010年に開催した展覧会では、出演者が展示物として滞在し、そこで生まれる人と人との関係そのものが作品となった。

「高校生の時に対峙したベトナム戦争の写真から、まだ答えが出せていない。」

山田せつ子(送り手)に聞く。

1967年、長野市の高校2年生だった私は、F・グリーンの写真集『ベトナム戦争』と出会いました。そこには、過酷で、痛ましく、目を背けたくなるような写真が何枚も並んでいました。呆然と立ち尽くしながらページをめくるうちに、足がガクガクと震え、気がつくと全力で走り出していたのを覚えています。あのとき受けた衝撃は今も私の中に生き続けており、ずっとこのことを踊ってきたと思っています。そして、それはきっと、死ぬまで続いていくのだと思います。

ー倉田さんに声をかけたきっかけは何だったのでしょうか?

そのとき、自分はこれまでベトナム戦争のことを踊ってきたつもりだったけど、具体的なことは何も言えていないのではないか、と思いました。自分のダンス人生が終盤に差し掛かる中で、これまで向き合ってきたことを、倉田さんのように率直に、抽象化せず作品に込めたいと思ったのです。

しかし、実際に作品を作り出そうとすると、どうしても自分は抽象化してしまうのではないか。だからこそ、具体的な「対象」が必要でした。倉田翠という存在がそばにいて、彼女の作品づくりの厳しさを肌で感じられる環境が、私にとって不可欠でした。ある意味で、このときの彼女は私の「コーチ」だったのかもしれません。

倉田翠(受け手)に聞く。

しかし、70歳を超えてなお、この問いに向き合い続けるせつ子さんの姿には切実さを感じました。私は遠くのリアリティを作品にできるとは思えませんでしたが、目の前にいる、半世紀以上もベトナム戦争と向き合い続けてきた山田せつ子という存在には、確かなリアリティがあった。このリアリティは私にも触れることができると感じました。結果として、私がこの作品で向き合ったのはベトナム戦争そのものではなく、そのどうしようもない現実を抱えて踊り続けてきた山田せつ子という存在だったように思います。そして、卒業して約10年、自分なりに「あなたは誰ですか?」という問いを模索し続ける中で、同じ作品の中で再会し、せつ子さんもまた同様に、自分のやり方でこの問いに向き合ってきたのだと、感じました。

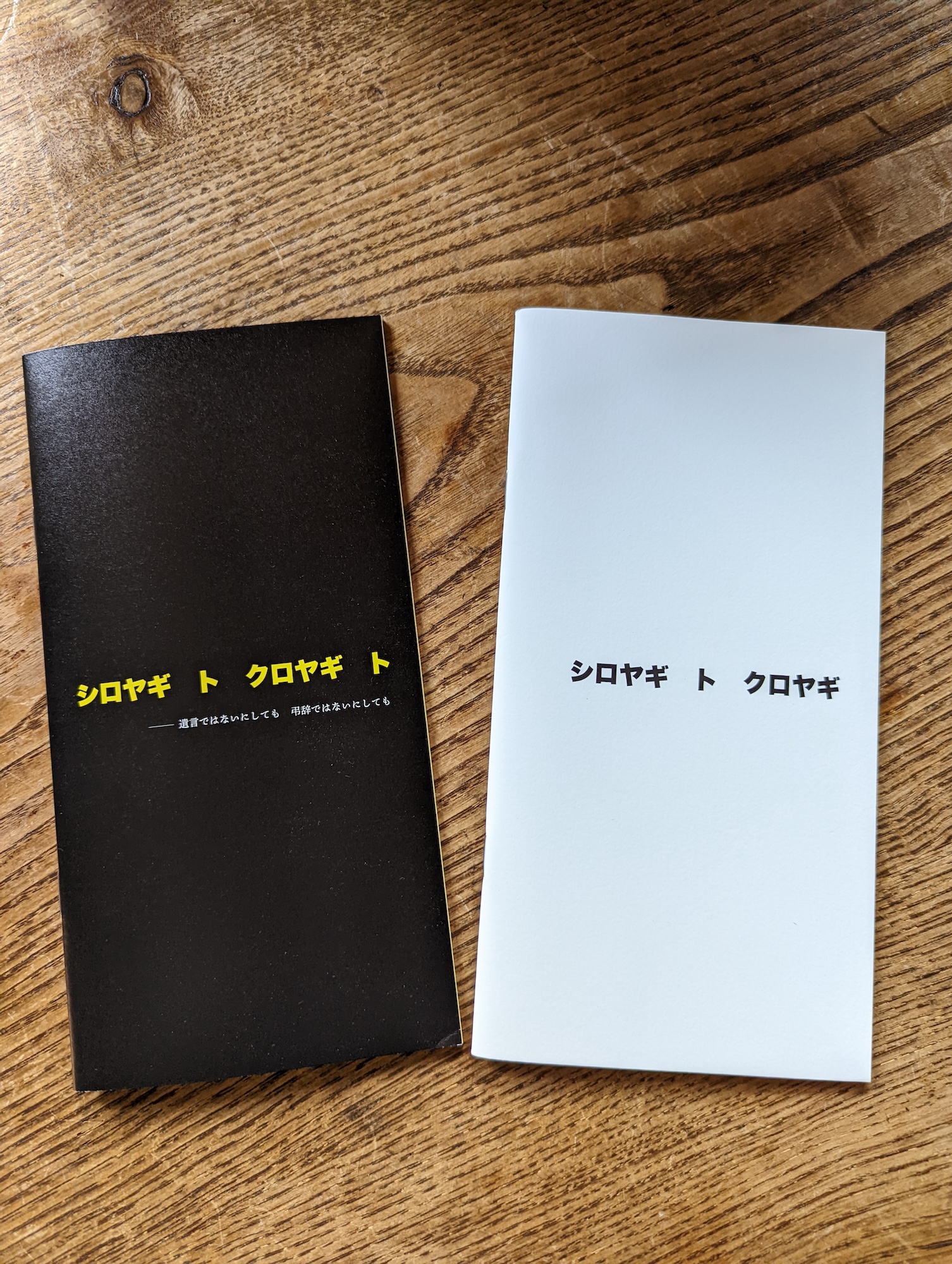

往復書簡のようなかたちでまとめられた〈シロヤギ ト クロヤギ〉のパンフレット。

「問い」を共有し、交響すること。

大学で何を教えてきたのかと尋ねられると、山田は決まって「それは生徒にしか分からない」と答えるという。それは、彼女が「答え」を教えるのではなく、「問い」を共有しているにすぎないから。その「問い」がいつ、どこで、どのように芽吹き、花を咲かせるかは、受け取った者に委ねられている。

先生と生徒として出会い、卒業後はそれぞれの道を歩みながらも、長い歳月を経て交差する二人。「答え」を提示するのではなく、「問い」を共有し、交響し続けること。そのダイナミズムこそが「コーチング」の本質なのかもしれない。