教えてくれた人

中野ジェームズ修一(なかの・じぇーむず・しゅういち)/1971年、長野県生まれ。スポーツモチベーションCLUB100最高技術責任者。PTI認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー、アメリカスポーツ医学会認定運動生理学士(ACSM/EP-C)。日本では数少ないフィジカルとメンタルの両面を指導できるトレーナー。多くのオリンピック代表選手、青山学院大学駅伝チームなどを指導。『医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本』が現在ベストセラーに。

適度にカラダを動かす方が回復できる理由とは?

アクティブレストの邦訳はそのまんま「積極的休養」。ベッドの上でだらだら休むことが「消極的休養」とすると、こちらはカラダを適度に動かしながら疲れを回復させる方法だ。

トレーナーの中野ジェームズ修一さんによれば、アクティブレストが有効な理由は、「他の動物に比べて人間は覚醒時間が長い生き物だから」だそう。

「長時間起きて活動するには体内の体液やホルモンの循環を促す必要があります。だから筋肉の収縮・伸展を繰り返して血管やリンパ管を刺激し、酸素や栄養を細胞に送り届けて老廃物を取り除くことが有効になるんです。適度な運動を持続することで鎮静作用のあるセロトニンの分泌が促されるので、肉体だけでなくメンタルの疲労回復にも繫がります」

カラダを動かすとセロトニンが分泌される理由。

セロトニンは精神を鎮静化させる神経伝達物質。セロトニンが脳から分泌される条件のひとつに「リズミカルに繰り返される動き」がある。同じリズムの運動を一定時間繰り返しているとカラダが筋肉の収縮活動を学習し、省エネで運動できるようになる。このとき同時にセロトニンも分泌されやすくなると考えられている。

ただし、難しいのは「適度」な運動という部分。

「アスリートにとって10km走ることは朝飯前でも一般の人にとっては過剰な運動。人によって適度という運動レベルは異なります。目安としては最大心拍数の6~7割程度、主観的に気持ちがいいと感じる運動が妥当だと思います」

そもそも、最大心拍数とは?

最大心拍数とは、もうこれ以上は無理!というオールアウト状態の1分間の心拍数。「220−年齢」が最もシンプルな計算式として知られているが、適度な運動とはその6~7割に相当する。40歳なら最大心拍数180として108~126程度の心拍数で行える運動。スマートウォッチを持っていない場合は快適と感じる運動レベルを維持するだけで○。

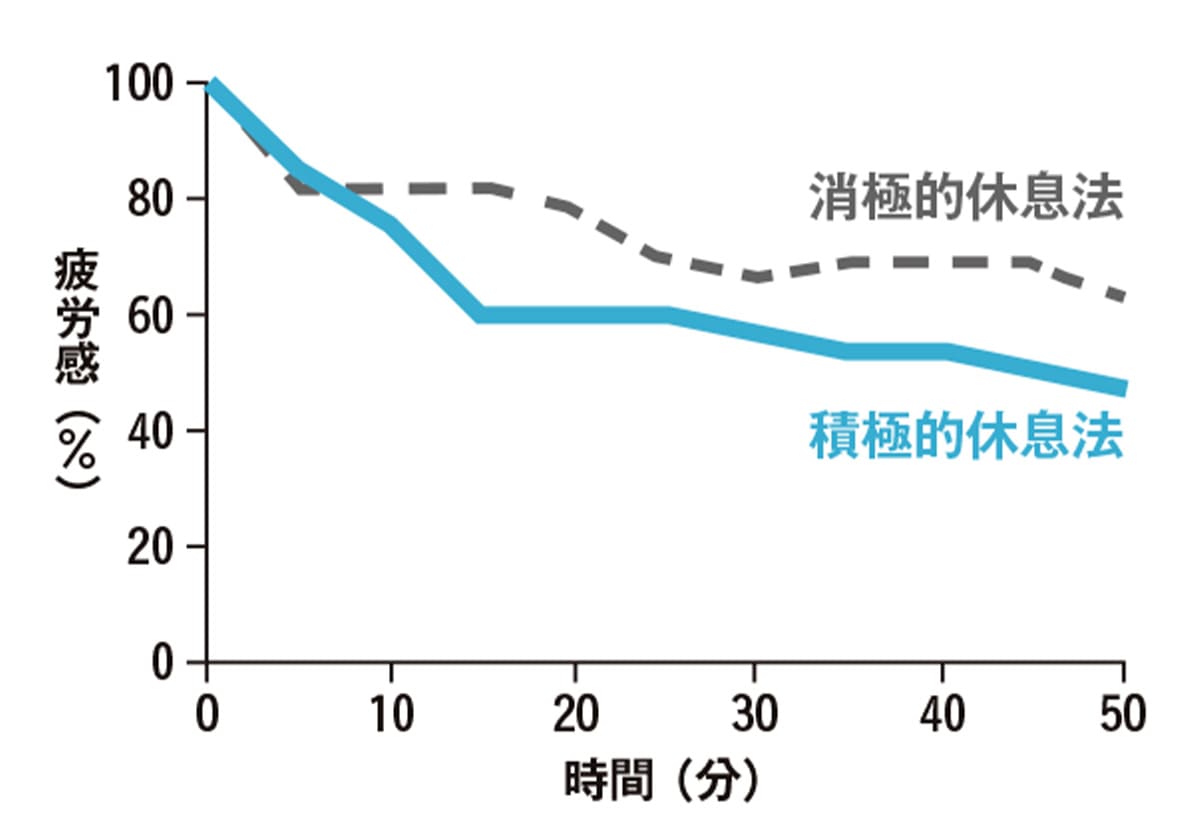

アクティブレストの疲労回復効果。

疲労度100%まで運動した後、10分間軽いジョギングを行って椅子に座って休んだ積極的休養と、運動後すぐ椅子に座った消極的休養。前者の疲労回復の方が素早い。

初級|運動習慣がない人もできる8つの動作。

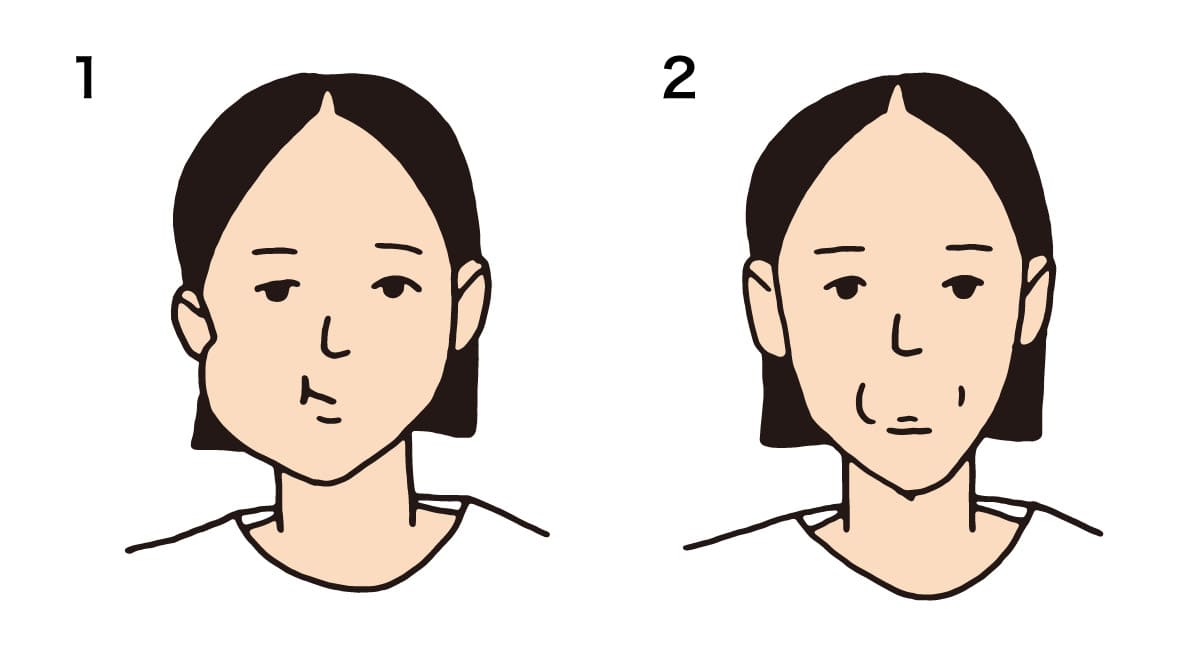

1.首のマッサージ。

頭が前に出るヘッドフォワードの状態が続くと、肩や首の筋肉周辺の血行が滞る。とくに、スマホを見る時間が長くなったことで老若男女、ヘッドフォワードは増える一方。血行が滞るということは老廃物の除去もままならなくなるので、放っておけば疲れは蓄積されるだけ。

というわけでヘッドフォワード改善のためのアクティブレストは胸鎖乳突筋と広頸筋のマッサージ。胸鎖乳突筋は耳の後ろから鎖骨に向かって走っている筋肉で、悪姿勢が続くと硬くなり肩こりなどの原因に。広頸筋は顎と鎖骨を繫ぐ筋肉でヘッドフォワードにより硬くなりがち。それぞれ指でなぞるマッサージを左右各3~5セット行う。

2.口の体操。

普段使わない口のまわりの筋肉を動かすことで首から上の循環を促す。九州大学病院循環器内科医の井出友美さんと中野ジェームズ修一さんが共同で考案した「100トレ体操」の中の「口トレ」。口をしっかり閉じたまま、右頰、唇の上、左頰、唇の下の順番に空気を溜めながら移動させるというもの。口を閉じる力が弱いと空気が漏れてしまう。咀嚼筋は比較的簡単に鍛えられるのに対し、閉鎖筋は鍛えにくい。こうした運動を取り入れることで脳の活性も適度に上がるそう。

口を閉じてまず左右の頰、唇の上下に各8回ずつ空気を溜めて膨らませた後、空気を右、上、左、下の順で移動。逆回転でも行う。

3.手でグーパー。

大きな筋肉をケアするだけでなく末梢の筋肉を収縮・伸展させることも大事。たとえば左右の手をぎゅっと握ってグー、指先をしっかり伸ばしてパー。この運動を繰り返すことで動脈と静脈の繫ぎ目が刺激され血流改善に。

4.散歩。

運動習慣のない人にとっては散歩も立派な運動となる。個人差はあるが通勤時の速歩きは時速4~5km。そんなに頑張らなくてもいいので時速3km強、周りの景色を見ながらのゆっくり歩きを週末の習慣にしてみよう。

5.背伸び。

気づいたときに両手を組んで頭上に伸ばし背伸びをする。目的はスマホの見過ぎなどによるヘッドフォワードの改善と胸郭を広げて酸素を十分に体内に取り込むこと。10秒間の背伸びを一日に何度でも行いたい。

6.30分に一度席を立つ。

日本人は世界の中で最も座る時間が長い国民。せめて30分に一度は席を立つ習慣をつけ、周辺を歩き回って血液循環を促したい。

立つことで集中力はいったん途切れるものの、仕事のパフォーマンスは結果的に上がるといわれている。脳の同じ部分ばかり酷使されている状態を一度リセットすることが、その後のパフォーマンスに影響すると考えられる。

7.ペットと遊ぶ。

どうせ散歩をするなら愛犬と一緒に。インドアではおもちゃを駆使して猫と遊ぶ。適度な運動になると同時に、愛らしいペットとの触れ合いでセロトニンが分泌されるはず。

8.足首パタパタ。

足首には手と同様、動脈と静脈を直接繫ぐAVAと呼ばれるバイパス血管がたくさん存在している。よって、こまめに動かすことで血流が促される。

やり方は簡単。両足の足首を上下にパタパタ動かすだけ。この動作によってAVAが刺激されるだけでなく、ふくらはぎの筋肉の収縮で静脈血を心臓に向かって押し戻すポンプ作用も期待できる。

これは「ミルキングアクション」という作用で、とくにふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれる部位として、その収縮が疲労回復に繫がることが知られている。デスクワークが多いという人におすすめだ。

中級|生活の中に取り入れる6つのアクション。

1.その場足踏み3分間。

5時間座りっぱなしで作業を行った場合と30分ごとに3分の低強度ウォーキングを差し挟んで作業を行うのとでは、後者の方が圧倒的に疲労軽減効果が高いという報告がある。

これぞまさにアクティブレスト。ちなみに低強度のウォーキングというのはその場足踏みのこと。在宅ワークで疲れたときはリビングに移動し、TVコマーシャルの間だけその場ウォーキング。仕事の効率が上がるかも。

2.軽いカーフレイズ。

初級の足首パタパタで物足りなくなってきたら、次はカーフレイズを試してみてほしい。階段などの一段高い部分に足の裏の前側を乗せ、踵を目一杯上下させる。これがふくらはぎのストレッチ&筋トレとなり、ミルキングアクションの効果はより期待できる。

習慣化すれば普段の足首の動きもよくなるので、血液循環が促され足が疲れにくくなるはず。転倒を防止するため、階段の手すりに摑まって行うようにしたい。

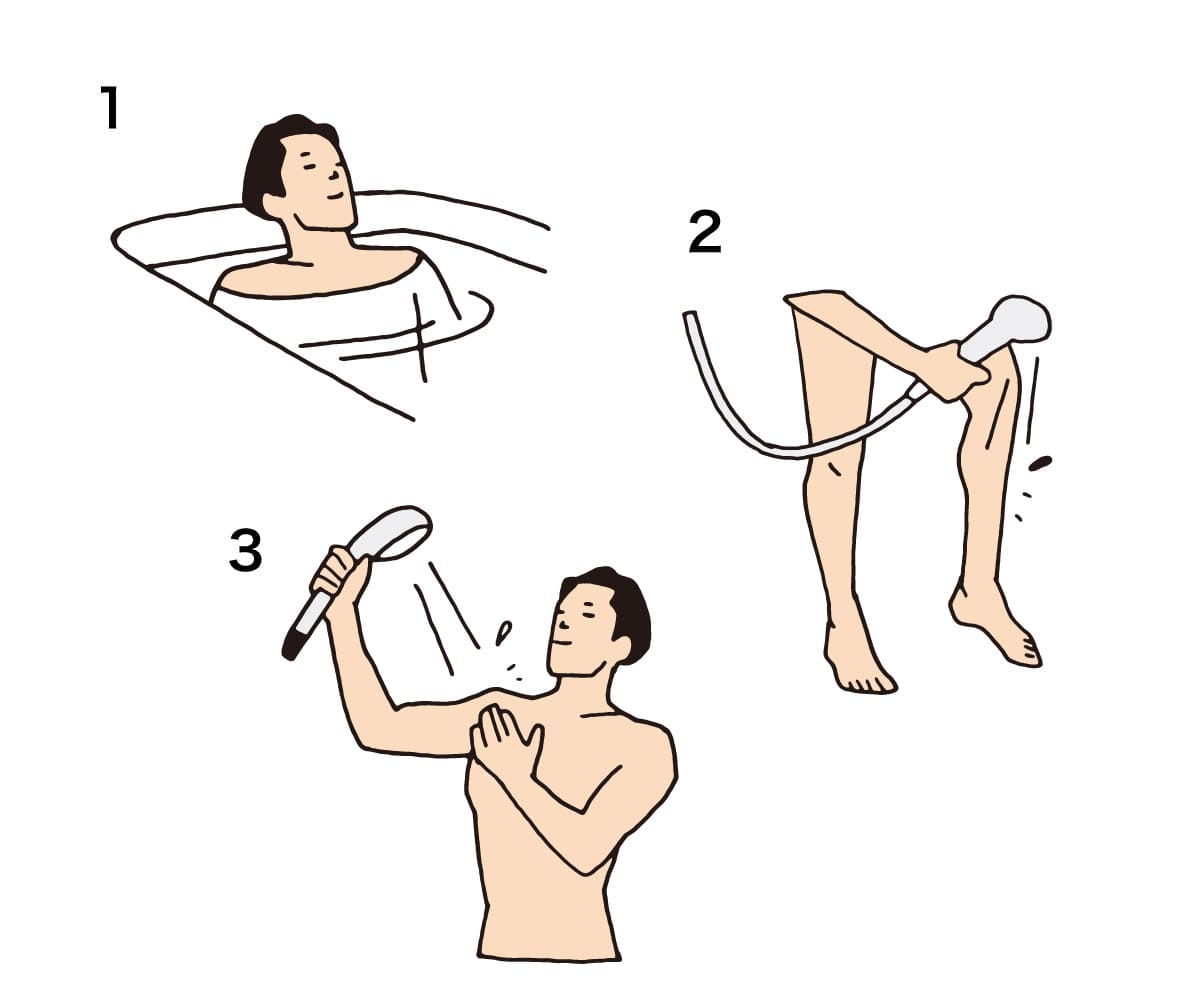

3.交替浴。

中野さんが周囲のアスリートに疲労回復のアンケートをとったところ、有効とされるメソッドのひとつが「交替浴」だったという。アスリートはもちろん、一般の人でもネガティブなイメージを持っている人が少ない。つまり、やってみて損はない疲労回復法だ。

本来は水浴と温浴を交互に繰り返すというものだが、自宅で水風呂を用意するのは現実的ではないので冷水シャワーを利用する。温浴で温めて血管を拡張させて冷水シャワーで血管を収縮させる。この繰り返しで血液循環を促す。

ちなみに、交替浴では血圧の変化を伴うので心臓血管系に何らかの不安がある人にはおすすめしない。

- 40~45℃のお湯を溜めた浴槽に肩まで浸かり、2~3分全身を温める。

- 下半身にだけ15~20℃の冷水シャワーを15~30秒かける。

- 続いてシャワーをお湯に切り替えて30~60秒全身に浴びせる。これを1セットとして5~10セット繰り返し。

4.腸腰筋ストレッチ。

ふくらはぎのミルキングアクションによって促された血液循環を、はるか上に位置する心臓に伝えるためには上半身と下半身を繫ぐ筋肉が正常に機能する必要がある。その筋肉は何かというと腸腰筋。背骨と骨盤、大腿骨を繫ぐ、まさに上半身と下半身のパイプ役だ。

さらに腸腰筋は脚の付け根にある動脈の働きに関与する筋肉でもある。筋肉の収縮や伸展で動脈を引き伸ばしたり緩ませたりすると、血管の弁がダイナミックに開閉して血液循環が促される。

つまり、ふだんから腸腰筋を十分な収縮伸展が可能な状態に整えておく必要があるということ。日常生活ではあまり動かす機会のない筋肉だけに、こまめにストレッチを行いたい。

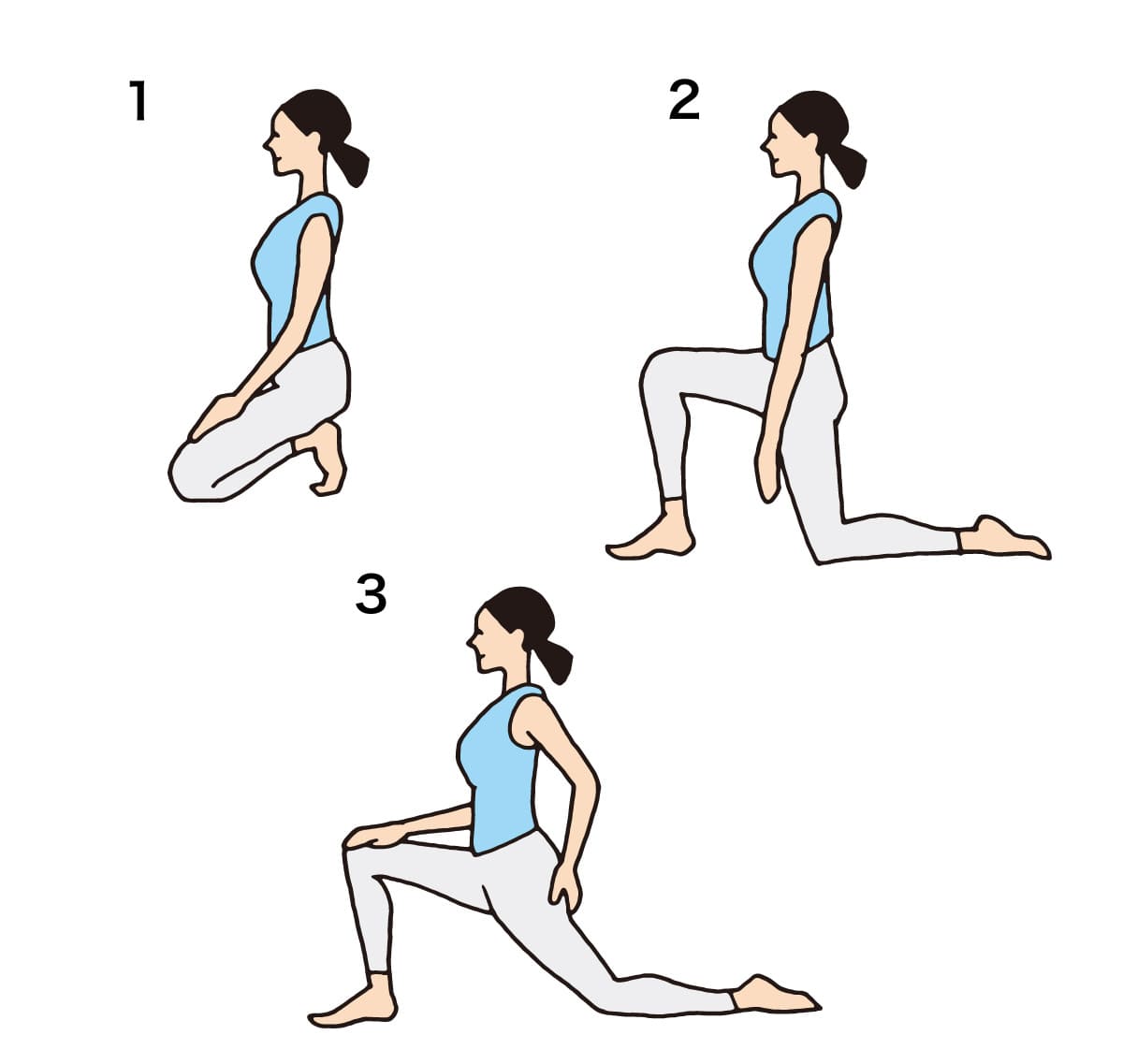

- 正座の姿勢で、爪先を立てる。

- 片足を大きく前に出す。

- 後ろ脚の膝を後ろに引いて腰を前に押し出す。10秒ストレッチを左右各2~3セット。

5.ラジオ体操。

全身の筋肉や関節をまんべんなく動かすようプログラムされたラジオ体操。音楽に乗って一定リズムでカラダを動かすため、セロトニンも分泌されやすい。ニッポン人なら音楽を聞けば自然にカラダが動く国民的アクティブレスト。

6.ウォーキング。

時速4~5kmでサクサク歩くウォーキングは、できれば信号のない公園や土手など、立ち止まらずに歩き続けることができるコースを選ぼう。一定リズムの歩行でセロトニンの分泌が促されてメンタルも整う。

上級|ハードルは高いが効果抜群!6つのメソッド。

1.アイスバス。

ハードな運動をしたとき、通常は37℃前後に保たれている深部体温が39℃近くまで上がることがある。これは筋肉の活動によって生じた熱がカラダに蓄積されるため。激しい運動であればあるほど深部体温は急激に上昇するので、運動後にしっかりクールダウンを行うことが疲労回復のカギになる。

その方法のひとつがアイスバス。2~20℃と推奨温度には幅があるが、とにかく冷水に浸かるというもの。筋肉の炎症を抑え、血行を促進し、体温を下げる効果が期待できる。ただし、基本的にはハードな運動をした直後に実践すること。慣れないうちは冷水の温度を高めにするか、浸かる時間を短くするなどの注意が必要。

2.トレッドミルでジョギング。

有酸素運動でセロトニン効果を期待するとしたら、圧倒的にトレッドミルでのジョギングがおすすめ。というのも、敢えて設定しない限りアップダウンはないし、急カーブや信号もないし、車や歩行者とすれ違うこともない、まわりの環境に一切影響を受けることがないからだ。

そうした環境下では一定のペースで走り続けることができるので、カラダが省エネの走り方をマスターし、セロトニンがバンバン出て「気持ちよく」走れるというわけ。

走るペースや時間は個人の体力次第。キロ5分がジョギングペースという強者もいれば、キロ8分でいっぱいいっぱいという人もいる。主観的な運動強度を頼りに快適に走ろう。

3.ヨガ。

カラダを使ったハタヨガは心身を瞑想に適した状態に持っていくためのひとつの手段。エクササイズではなく修行なので慣れていない人にとっては結構ハード。ただ血行促進には繫がるので確かにアクティブレスト。活用できるようになるまでには、それなりの精進が必要。

4.太極拳。

ゆっくりした動きで筋肉を収縮伸展させる太極拳も、アクティブレストの効果が期待できる。ただ、ヨガと同様にこちらも初心者にとっては適度ではなく、筋肉痛がもたらされるほどのハードな運動になってしまう。要練習の上級者向きメソッドだ。

5.スイミング。

スイミングはある人にとっては有酸素運動になり、ある人にとってはキツいスポーツになる。なぜなら、クロール、平泳ぎ、背泳ぎにバタフライ、いずれの泳法にしろ、スムーズに泳ぐには特別なテクニックが必要だから。

テクニックをマスターせずに泳いでいるうちは、無駄な動きが多くなり呼吸もままならず、むしろ無酸素運動状態に。テクニックの習得とわざわざプールまで出かける手間を考えるとアクティブレストとしてはかなりの上級レベル。心して臨むべし。

6.プールでウォーキング。

その気になれば誰もが明日からでもできるアクティブレストの方法。それがプールでの水中ウォーキング。水泳のようなテクニックもいらないし、ジョギングのような脚力や体力も不要。ひたすら水中を歩けばいい。

水圧によって筋肉や血管の収縮・伸展が繰り返されるので血行促進作用は抜群。しかも水の浮力により関節への負担も小さい。歩行専用レーンがあるプールが少ないのが難点だが、上級者編では真っ先にトライしてほしいメソッド。