溜まったストレスをリセット!心の疲れを癒す8つのアイディア。

疲れたココロを癒やすなら、社会生活で酷使している大脳新皮質は一旦お休み。代わりに大脳辺縁系を活性化させよう。じゃあ、具体的には何をすべき?今回は“メンタルの疲労”を回復させるための8つのアイディアをご紹介。

取材・文/石飛カノ イラストレーション/加納徳博 編集/阿部優子

初出『Tarzan』No.908・2025年8月7日発売

教えてくれた人

吉野聡(よしの・さとし)/精神科専門医。新宿ゲートウェイクリニック院長。東京都知事部局精神科健康管理医として労働者のメンタルヘルス対策に従事。筑波大学医学部医療系助教などを経て2015年から現職。

メンタルが疲れるってどういうこと?

メンタルの疲労は結局、脳の疲労ということになります。ご存じのように脳の大脳と呼ばれる部分は人間らしいメンタルを司っています。ただ同じ大脳でも大脳新皮質と大脳辺縁系のふたつの部分に分かれていて、前者は理性や思考、後者は感情や本能に深く関わっています。

哺乳類全般は本能を担当する大脳辺縁系がよく発達しているのに対して、大脳新皮質が発達しているのはヒトだけ。場所を選ばず喜怒哀楽を表す猿と異なり、ヒトが時と場合を考えて感情を表現するのはこのため。

そうやって考えると社会生活のほとんどの場面では大脳新皮質を使いまくることになります。職場でいきなり泣いたり怒ったりしたら問題視されてしまいますからね。

メンタル面の疲れは大脳新皮質の疲れ。その疲れをとるためには、大脳辺縁系を解放してやりたいことをやり、やりたくないことをやらない。これに尽きると思います。

言葉にすると簡単に聞こえますが、多くの人は「やるべき」「やっておいた方がいい」という価値観で行動しています。そのことを自覚し、上手に大脳辺縁系を活性化させることがメンタルヘルスのポイントです。

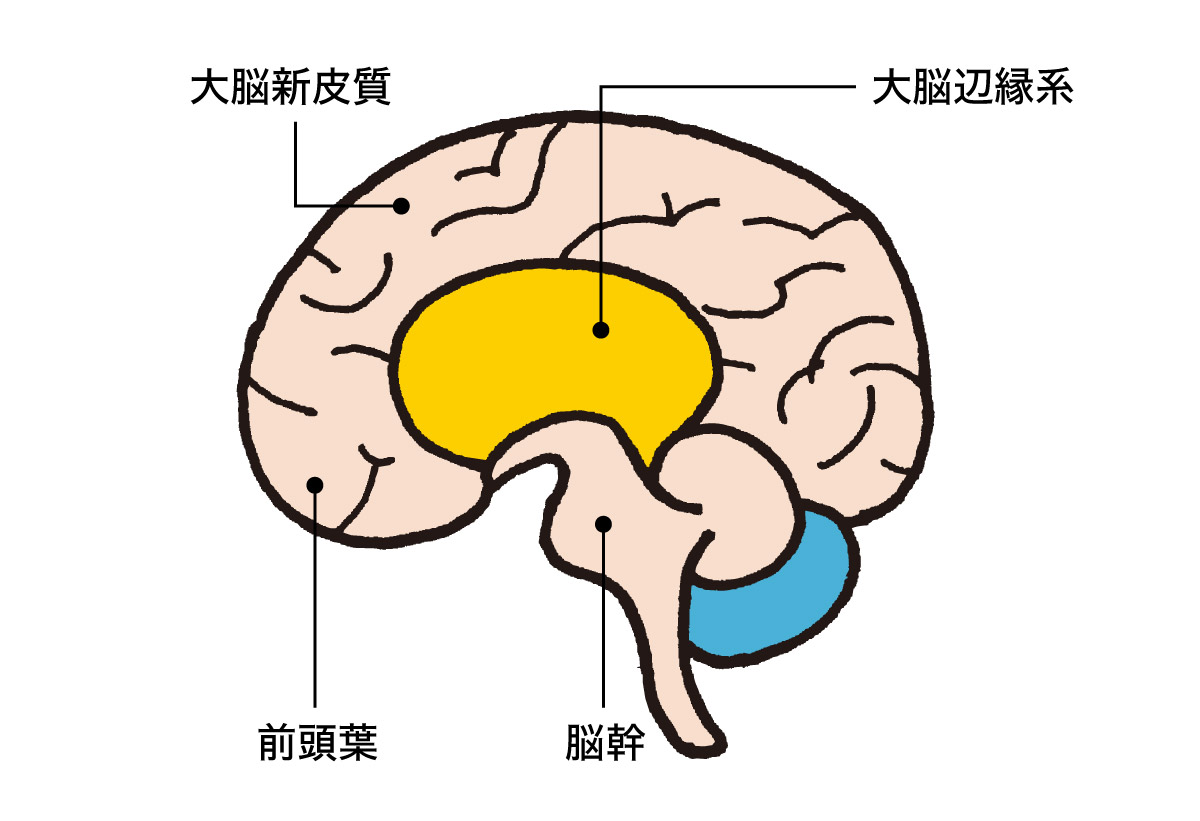

理性と本能を司る部位。

大脳半球の表面を覆っている大脳新皮質は進化的に一番最後に発達した部位。思考、判断、言語、記憶など、ヒトの理性的な部分を一手に担っている。

一方、その内側にあるのが大脳辺縁系。進化的には古い脳であるこの部分は、ヒト以外の哺乳類の大脳の大部分を占めている。こちらは感情、意欲、本能を司り、自律神経系の中枢が存在する。

ふたつの脳は互いに影響を及ぼし合いながらメンタルヘルスを維持しているが、現代人はそのバランスが偏っている可能性あり。

最も外側にあるのが大脳新皮質、その内側にあるのが大脳辺縁系。さらにその深層には呼吸や体温などを維持する脳幹がある。

1.コスパという概念を捨てる。

最近私は、「推し活」にハマっている人はメンタルの疲れを癒やしているんじゃないかと考えています。グッズをたくさん買ったり外国にまでステージを観に行ったり。そうした散財はコスパとは無縁の行動ですよね。

コスパを考えるということはいかに効率よく物事を運ぶかというテクニカルな話。まさに大脳新皮質の仕事。

一方、推し活で主に活動しているのは大脳辺縁系。好きな人を応援したいという気持ちは効率度外視。脳が疲れている人が多いから、推し活がこれだけ流行っているのかもしれません。

2.何も考えない時間を作る。

デスクワークでPCのモニターとにらめっこしている間は大脳新皮質がフル活動中。その状態を意識的にオフにするのはなかなか難しいもの。そこでお薦めなのはカラダを動かすということ。

走ったり泳いでいるときは基本的に理性的なことはあまり考えられません。「あと何kmだな」とか「○○が見えてきたからもうすぐだ」くらいでしょう。

たとえば私は今日、打ち合わせの前に20km走ってきました。気分がいいからもうちょっと、と走っているうちにいつのまにか20kmになっていたんです。これ大脳皮質で考えていない証拠です。

3.感情をリリースする。

大脳辺縁系を解放するためには感情を表出する時間を持つことが大事です。たとえば気持ちを動かされる劇や映画を観に行くというのもひとつの手。たとえ作り物だと分かっていたとしても、エモーショナルな行動というのは理屈ではありません。素敵な作品を観て涙を流すというのは脳にとってはとてもいいこと。

もちろん、感動して涙を流すだけではなくホラー作品を観て怖がったりお笑いコンテンツを観て笑ったりすることも有効。とにかくいろんな感情を表に出す機会を持ちましょう。

4.大脳新皮質の負荷を下げる。

ストレスに弱いという自覚がある人は同じ負荷がかかっても大脳新皮質を過剰に働かせてしまいます。これを防ぐためにお薦めなのがモーニングルーティンを取り入れること。

朝の大体の行動を決めましょう。毎日同じ時間に起きて顔を洗って髪を整えてコーヒーを飲んだら家を出て決まった時間の電車に乗る、というように。そうしたルーティンを持っていると大脳新皮質を余計に働かせなくて済みます。

しかもそのルーティンを行うことで調子がよくなれば一石二鳥。脳を休ませながら仕事の準備が整います。

5.コンプライアンスから逃れる。

今の時代、職場においてはちょっとしたバカ話もうっかりできないような状況です。部下を飲みに誘うとパワハラ扱いされるし、同僚や部下の容姿を褒めたら確実にセクハラ扱いされてしまいます。

とはいえ「○○ハラ」に気をつけながらの言動は間違いなく理性的な脳の働きによるもの。ずっと続けていてはやはり脳が疲れてしまいます。

たまにはコンプライアンスから逃れ、利害関係のない学生時代の同級生などに会う機会を設けてみてはどうでしょう。酒を飲みながらバカ話が安心してできれば疲れも癒やされます。

6.ときには本能に従う。

最近、「背徳グルメ」と銘打った食べ物をよく見かけます。生クリームたっぷりのスイーツや背脂大盛りのラーメンなどです。大体は高カロリーで栄養も偏っているのでカラダにいいとは誰も思わない。なのにわざわざ食べる。

その理由は背徳グルメを思い切り食べるという行為が大脳辺縁系の機能をフル活用しているからです。食べたいから食べる。まさに本能です。実際、食べている瞬間は気持ちが解放され、ストレスリリースにつながるはず。しょっちゅう食べるのは問題ですが、ときには本能に従ってみては。

7.普段できないことをやってみる。

よく五月病といいますが、あれはゴールデンウィーク後、7月まで連休がまったくないことが関係していると思います。祝日が1日でもあると脳の疲れを癒やせるのですが……。有給休暇を活用するなどして休みましょう。

ポイントは旅行や子どもの運動会といった明確な目的を設定しないこと。スケジュールがきちきちに決まっていると脳は休むことができません。誰かのためではなく自分のために祝日を設ける。その日はいつも混んでるラーメン屋の行列に並んでみるなど、普段できないことをやってみてください。

8.“何もしたくない”気持ちを優先する。

仕事柄、うつ病の方の診察をすることが少なくありません。症状が重い場合は1か月仕事を休んで休養をとってくださいとアドバイスすることもあります。すると、真面目な人は「先生、1か月もの間、一体何をすればいいんですか?」と聞いてきます。

疲れているときは何もやりたくないという気分になりますが、多くの人は何かしなきゃと思うんです。でも、そんなときは何もやらなくていい。ベッドでじっと休んでいたらそのうち何かしたくなってきます。そうなるまでは何もせず、気長に待てばいいんです。