教えてくれた人

柴田重信(しばた・しげのぶ)/広島大学大学院医系科学研究科特任教授。早稲田大学名誉教授。時間栄養学の第一人者として、食と健康の関連著書も多数。

そもそも時間栄養学って何だろう?

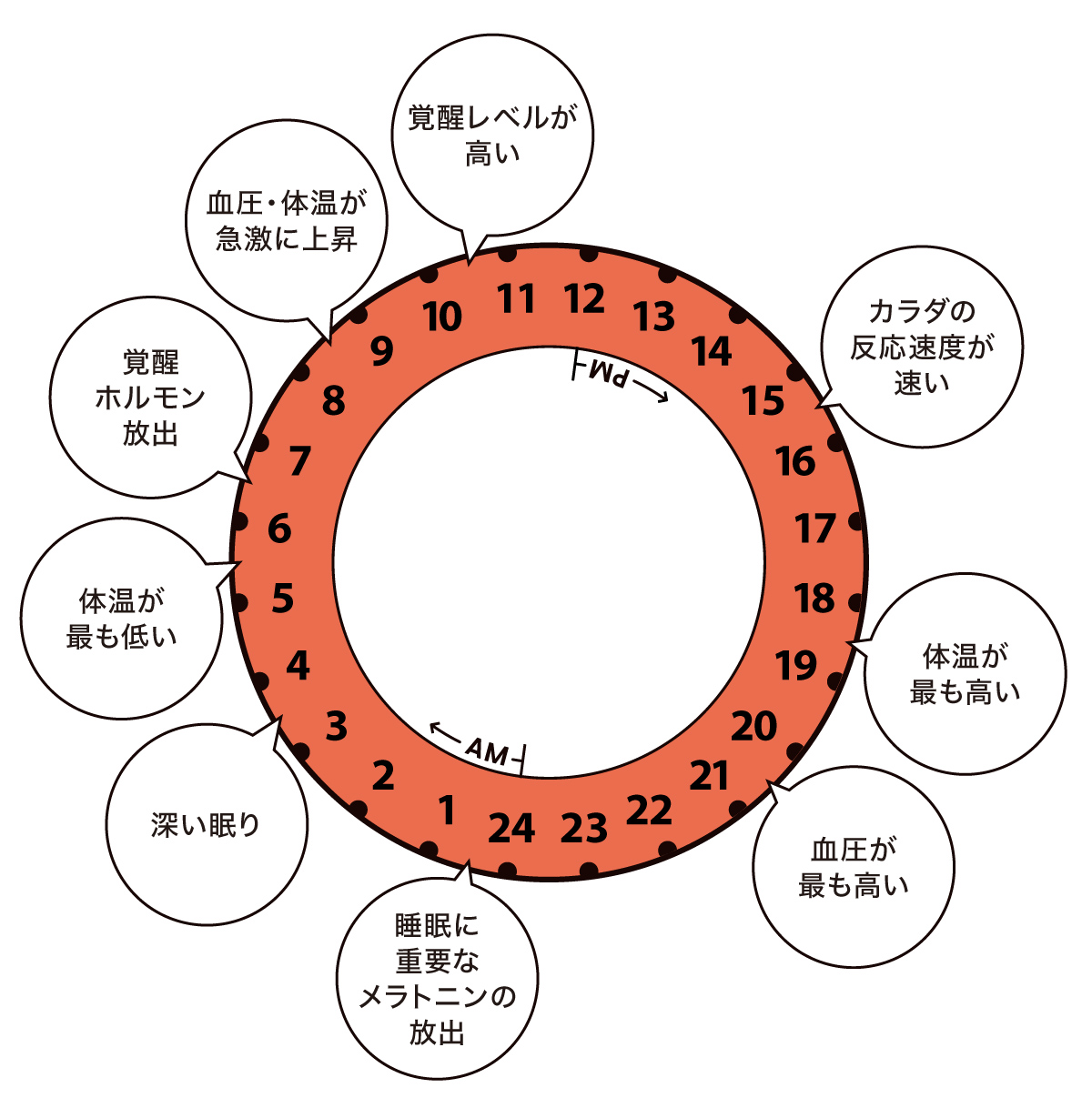

1日24時間の時間軸の中でカラダは刻々と変化する。午前中は頭が冴え、午後はカラダが活動モード、深夜は深い眠りにつき、朝方に血圧や体温が上昇して目覚める。このようなリズムを刻むのはカラダに備わった体内時計。毎朝起きるたびに脳にある主時計は光、全身にある末梢時計は食事でリセットされてシンクロ、1日24時間の身体機能がスムーズに働く仕組み。

早稲田大学名誉教授の柴田重信さんが専門とするのは、この体内時計のリズムに合わせた食べ方を研究する「時間栄養学」。

「朝活動を始めてから1〜2時間以内に食事をすると脳とカラダの体内時計の同調が見られます」

つまり、体調維持のため朝食はマスト。これが基本のキ。

何はなくとも必須なのは炭水化物。

朝食といってもコーヒーのみではNG。まずは不可欠なのがごはんやパンなどの糖質食品。カギは糖質を摂取したときに膵臓から分泌されるインスリンにある。

「体内時計のリズムは全身に存在している時計遺伝子産物のタンパク質が増減することで刻まれています。インスリンはこの時計遺伝子を作るシステムの上流に作用し、末梢時計のリセット効果を高めてくれるのです」

ただし、インスリンを介さずに代謝される果物に含まれる果糖を食べても意味がない。朝はフルーツやスムージーという人は、そこにシリアルやパンをプラスのこと。

タンパク質を加えれば鬼に金棒。

それならパンとコーヒーを口にすれば体内時計のリズムは十分整う? 答えは否。タンパク質を摂ることでもインスリンに似た物質が作られて体内時計のリセットが促される。さらに、筋肉合成にとっても朝のタンパク質は不可欠。

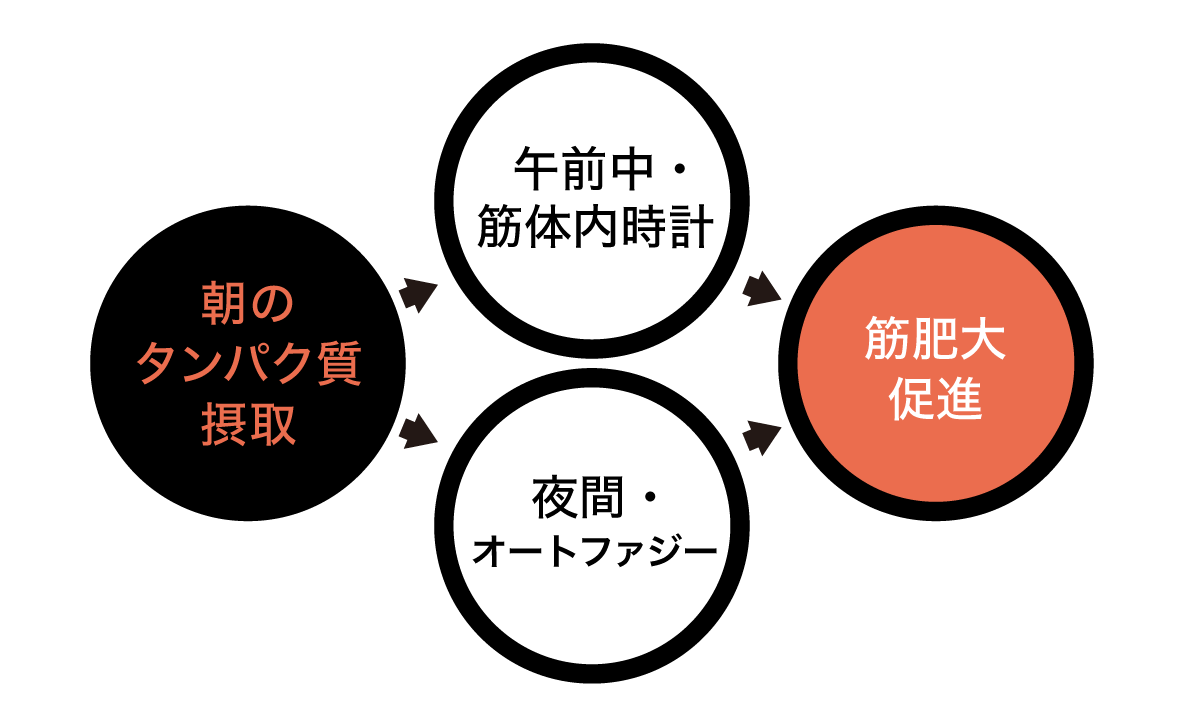

「朝にタンパク質を摂ると、昼頃に筋肉内の体内時計にある筋肉合成遺伝子が働きます。このため筋肉の材料を前もって入れておくことが重要。また、夜寝ているときには自らの細胞を破壊再生するオートファジーによって筋肉が分解されます。この状態で朝タンパク質を摂ると筋肉の合成スイッチがより入りやすいと考えられます」

プラスもう1品タンパク質で筋肉を養う。

べつにマッチョになりたいわけではないので、朝のタンパク質は最小限で構わない。卵1個、またはヨーグルト1カップで十分かも。

いやちょっと待った。20代でピークを迎えて以降、何もしなければ筋肉量は容赦なく減っていく。基礎代謝をキープし死ぬまで自力で歩き続けるためには筋肉の減少カーブは緩い方が断然お得。そのためには朝食のタンパク質を少しでも増やすことが正解だ。

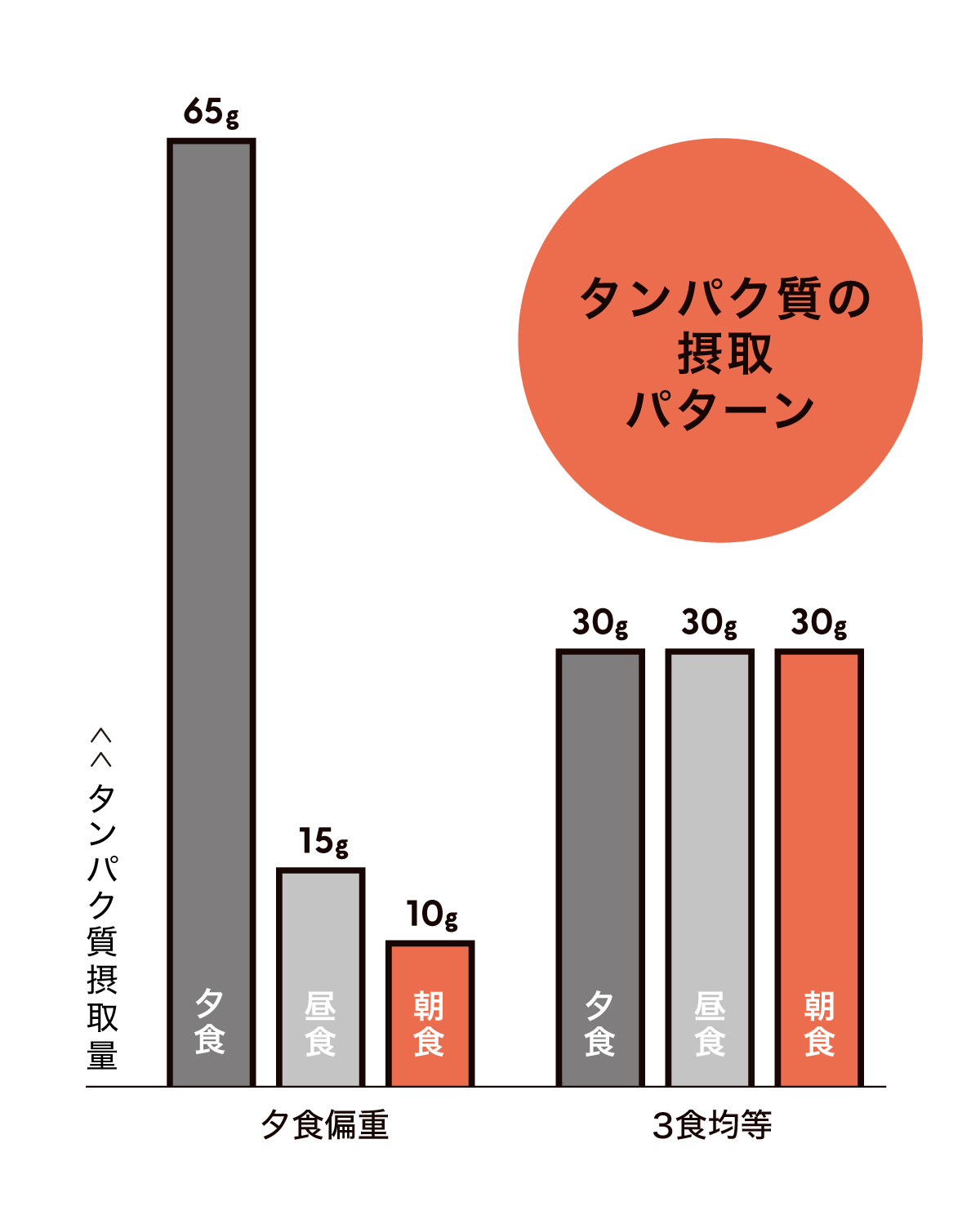

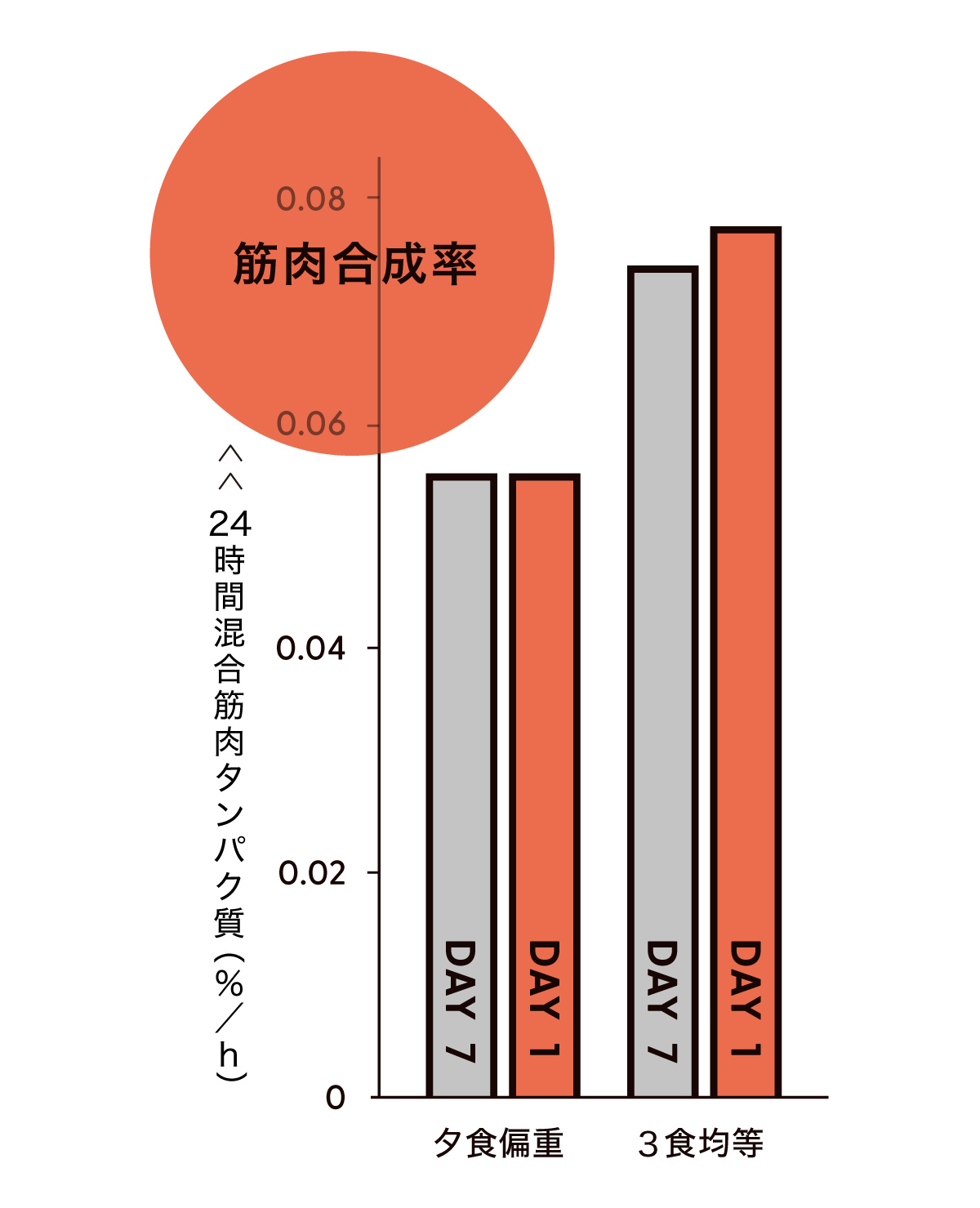

「タンパク質のボリュームが夜に偏った場合と1日3食均等にした場合では、後者の方が筋肉の合成効率が高くなります。夜のタンパク質のおかずを1品、朝に回すなどの工夫をしましょう」

タンパク質摂取と筋肉合成の関係。

上のグラフは1日3食のタンパク質の摂取バランス。朝・昼・晩各30g均等に摂った場合と、朝にタンパク質摂取が最も少なく、夜に偏って多く摂った場合を比べたのが1週間の筋肉合成率のグラフ。圧倒的に前者の方が合成効率がいい。

Mamerow MM et al., JN. 2014

朝のタンパク質が夜の快眠を助ける。

睡眠・覚醒・食事・運動・ホルモン分泌など生存に欠かせない身体機能は体内時計が刻むリズムによってコントロールされている。

体内時計がカラダに備わっている理由は、地球の自転に合わせたリズムで生きる方が生存確率が高かったからだと考えられている。日中に活動し夜は休息する。これが最も健康に生きられるリズム。でも、現在では日が沈んだ後も人は普通に活動するし、それが高じて不眠の悩みを抱える人も少なくない。朝のタンパク質摂取はそんな悩みの改善にもひと役買う。

「朝食で必須アミノ酸・トリプトファンを摂ると、日中セロトニンに変換されて夜には睡眠に関わるメラトニンに変換されます」

トリプトファンが豊富なのは肉、魚、卵などの動物性タンパク質食材。しっかり食べぐっすり眠ろう。