PR

〈ファンケル〉が、老化細胞を除去する植物「キンミズヒキ」の最新研究を報告!

たったひとりで立ち上げた研究が、「老化細胞を除去する」大注目の報告へ。話題の植物「キンミズヒキ」の働きと可能性とは。ファンケル総合研究所に、『Tarzan』が独占取材!

取材・文・編集/大田原 透 撮影/小川朋央 イラストレーション/なしえ

初出『Tarzan』No.902・2025年5月8日発売

ファンケル総合研究所内の、基礎研究、臨床、応用研究のスペシャリストが、部署の垣根を越えて集められた加齢研究の“クロスファンクションチーム”。

左から、矢﨑美里さん:食品科学のスペシャリスト。もう一つの成果である「ヒトによる老化細胞の測定」の臨床試験技術を確立。/下段詩絵里さん:食品科学と生物化学のスペシャリスト。キンミズヒキによる老化細胞の除去と機能への作用を検証する実験を担当。/林田真理子さん:学術、臨床、製品開発の分野に精通するスペシャリスト。臨床試験、原料の選定などに携わっている。/渡邉知倫さん:キンミズヒキの研究を立ち上げ、加齢研究のクロスファンクションチームを束ねるプロジェクトリーダー。/櫻田剛史さん:原料開発、特許戦略、製品実装をプロジェクトとして統括管理。天然物化学に精通し、機能成分の構造解析も担当。/清水良樹さん:臨床試験によって、キンミズヒキによる老化細胞の除去の働きを確認した臨床研究のスペシャリスト。

「バラ科の植物のキンミズヒキには、老化細胞を除去する働きがある」

〈ファンケル〉が発表したこの発見は、またたく間に全国に拡がり、ご存じのように検索ワードの上位を占めるに至った。

老化細胞は、細胞分裂が停止して本来の働きを失っても、消失することなく体内に蓄積された細胞。恐ろしいことに、老化促進物質(SASP因子)を分泌することで、組織や臓器の機能を低下させてしまうという。

もちろん『Tarzan』も、このニュースに大注目。そこで今回、ファンケル総合研究所の研究者に、キンミズヒキの働きと可能性について深く話を聞く機会を得た。話を伺ったのは、キンミズヒキに着目し、たったひとりで研究を立ち上げた研究者、ファンケル総合研究所の渡邉知倫さんである。

ファンケル総合研究所の実験ルーム。キンミズヒキのエキスによる試験を再現してもらった。

「ファンケルは、社内に約4000種類の素材をストックしています。私は当初、脳機能に関する素材を探したのですが、4000の素材全てを2年間かけて実験するなかで、いくつかの素材に注目しました。そのうちのひとつが、キンミズヒキでした」

渡邉さんは、他の研究も抱えるなかで、上司の了解を得たうえで、ひとり研究を進めた。

「さらに3年かけ、最終的に残ったのがキンミズヒキです。しかもキンミズヒキには、より大きなテーマである加齢に関わる可能性がありました。加齢に関する研究は、世界中で行われ、さまざまな成分が報告されています。しかし、健康な成人を対象とした臨床試験でキンミズヒキにより老化細胞が除去されることを確認できたケースはなく、私たちが“世界初※”となりました」

※ヒト臨床試験においてキンミズヒキ由来アグリモール類に老化細胞除去作用があることが世界で初めて論文報告された (PubMed及び医中誌Webの掲載情報に基づく)。

こちらが実際のキンミズヒキ。今回の実験は、葉から抽出したエキスを用いて行われた。

この発見の価値は、何よりヒトでの働きが確認されたことにある。しかも、加齢による変化への対策はもちろん、美容や活気活力など広範な分野での展開が期待されるのだ。

「老化細胞は、30代の体内でも発生しています。若いうちは老化細胞を除去する能力が高いのですが、生活習慣の乱れやストレスなどによって新陳代謝が落ちたり、免疫機能の低下で、除去されにくくなると考えられます」

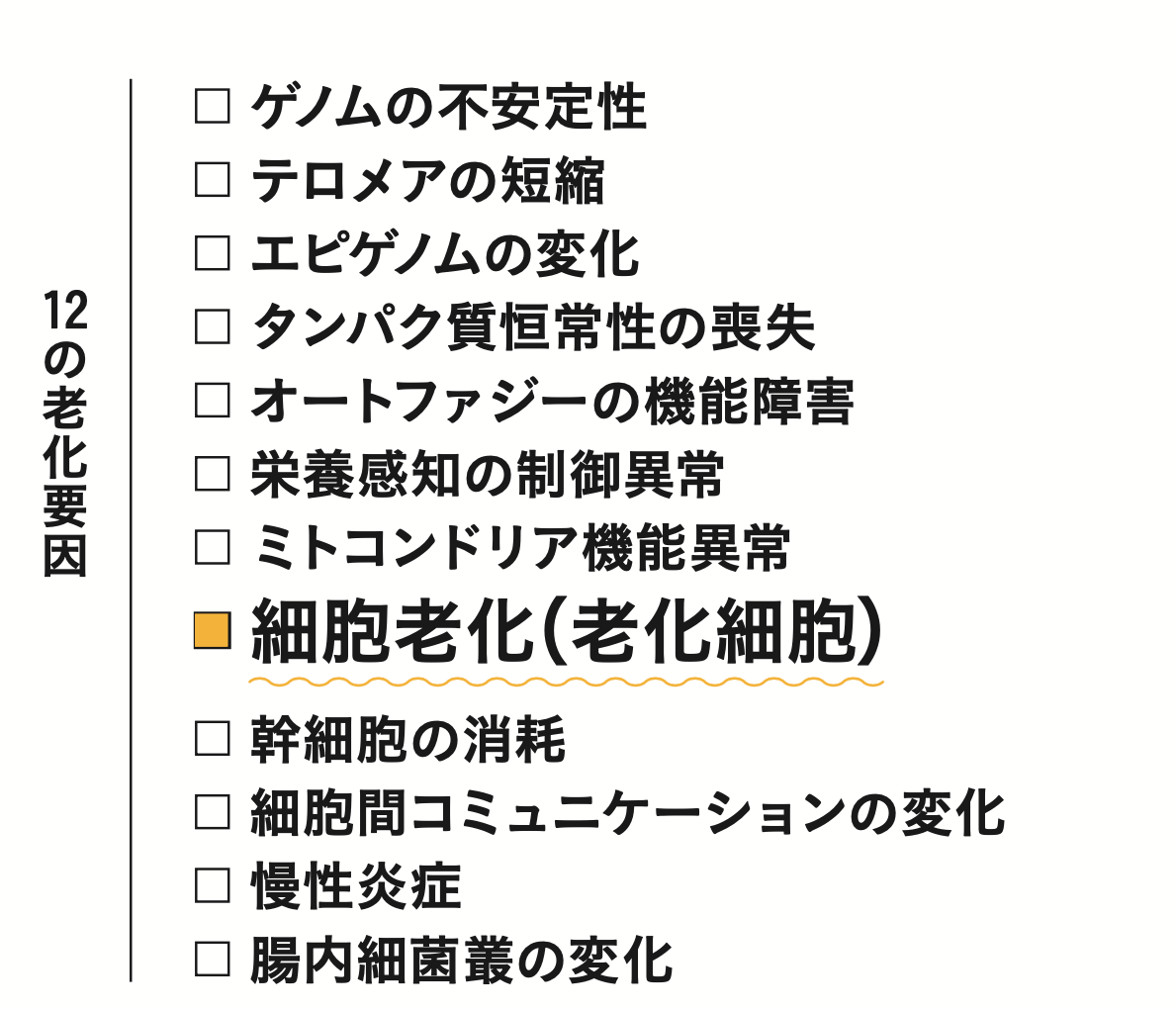

近年、老化に関する研究が進み、下のリストの12の要因が明らかになってきたという。

2013年にスペイン、フランスの研究チームが提唱。2023年に12の要因にアップデートされた。出典/Cell. 2023 Jan 19; 186(2): 243-278. より改編

「老化細胞は、12の要因の中心的な存在だと考えています。キンミズヒキが老化細胞を除去する働きは明らかになったので、さらに臨床研究を進め、キンミズヒキによって具体的な変化がどのように起こるのか、カラダの働きや部位も含め、長期的な視点でも検証していく必要があります」

ところで、老化細胞の除去の働きをするキンミズヒキのどのような成分が、関与しているのだろうか。

「キンミズヒキから抽出された複数のポリフェノールです。キンミズヒキの英名はアグリモニア ピローサなので、アグリモール類と呼ばれています。よく聞かれるのですが、キンミズヒキの葉を摘んで、煮出したお茶を飲んでも、アグリモール類は脂溶性ポリフェノールなので、ほとんど摂取されません(笑)」

聞きたかったことを先に渡邉さんに言われてしまったが、キンミズヒキは生育環境や部位、季節によっても成分や含有量が変わるので、実験に用いるキンミズヒキのエキスを選ぶのもひと苦労だったとか。さらにキンミズヒキの働きと同様、いやそれ以上に画期的と言えるのは、実は「ヒトによる老化細胞の測定」だという。

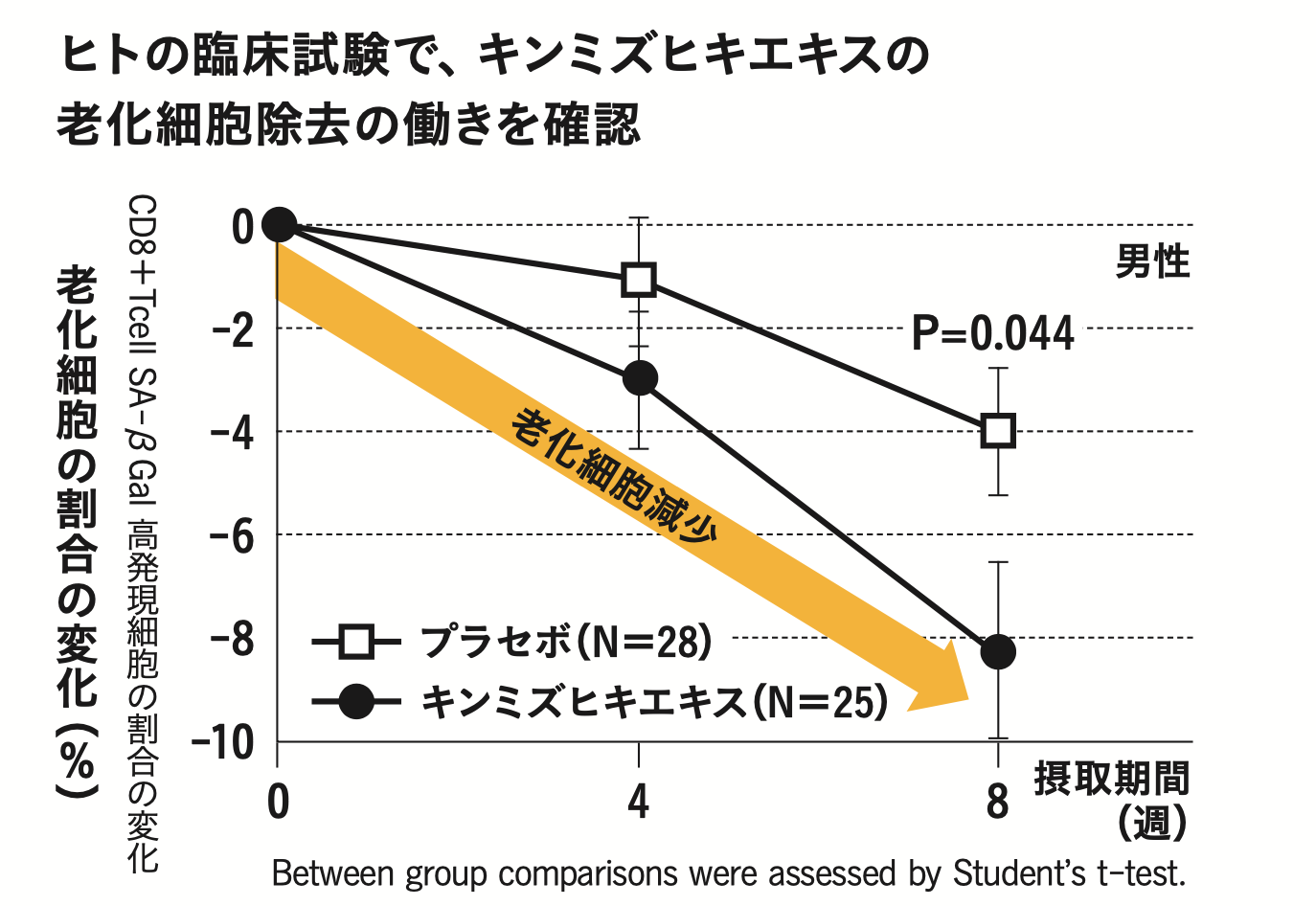

ランダム化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験。対象は、免疫老化指標が相対的に進行した、40歳以上60歳未満の健康な成人110人。キンミズヒキエキス末50mgを試験品とした。出典/Nutrients. 13; 17(4), 2025 Feb:667より改編

「“ヒトによる老化細胞の測定”はいろいろな可能性を秘めています。実際に、ヒトの加齢を血液細胞で測定できるのは画期的なことですから。ノウハウが必要な分析方法で、今は複雑な工程が必要な測定のため、もっと簡単に、どこでも調べられるようになれば、さらに可能性が拓けます」

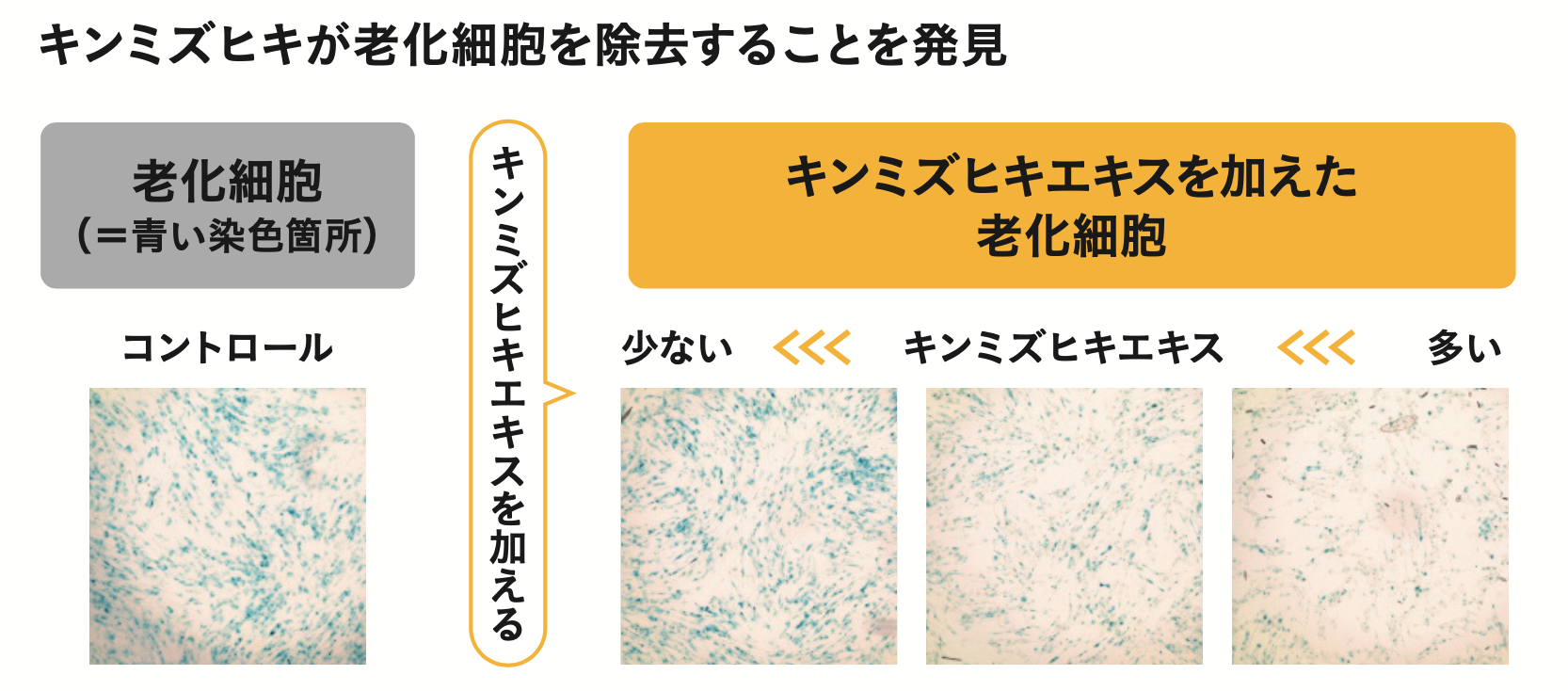

キンミズヒキのエキスを用いた細胞実験の結果。キンミズヒキエキスが多いほど、青い染色箇所である老化細胞が少なくなることが発見された。

渡邉さんは、ファンケルの製品開発の核には“不の解消”という哲学があると語る。確かにファンケルは、健康食品や化粧品を通じて、カラダの悩みや困りごとの改善に役立つ製品を次々と生み出してきた。

「追求したいのは、健康寿命の延伸です。まずはキンミズヒキの可能性をさらに探ること。老化細胞の除去だけでなく、他の老化の要因にもアプローチしたいですね」

渡邉さんがひとりで立ち上げたキンミズヒキの研究は、現在、主要な研究者だけでも6人を数えるチームへ拡大している。『Tarzan』が、この続きをレポートする日は、皆さんの想像以上に早いはず!

Information

問い合わせ先/ファンケルお客様センター

TEL:0120-153-222 (月〜土/朝9時〜夕方5時、日・祝日休み)

ファンケル総合研究所。化粧品や健康食品などの基礎研究と応用研究、さらに臨床試験を行う、ファンケルが革新的な製品を生み出すための心臓部。