「カルボーネン法」から導く、あなたの適切な運動強度。

ランが楽しくなって習慣化してくると、もっとレベルアップしたいという欲が出てくる。そんな時は心拍計付き腕時計を装備して、走りを変えよう。指針となるキーワードは「目標心拍数」だ!

取材・文/石飛カノ イラストレーション/Hi there(vision track) 監修/中野ジェームズ修一(スポーツモチベーション最高技術責任者)

初出『Tarzan』No.897・2025年2月20日発売

教えてくれた人

中野ジェームズ修一(なかの・じぇーむずしゅういち)/1971年、長野県生まれ。スポーツモチベーションCLUB100最高技術責任者。PTI認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー、アメリカスポーツ医学会認定運動生理学士(ACSM/EP-C)。日本では数少ないフィジカルとメンタルの両面を指導できるトレーナー。多くのオリンピック代表選手、青山学院大学駅伝チームなどを指導。『医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本』が現在ベストセラーに。

もっと速く、長く走りたい人のために。

今現在の基本のペースはキロ6分。でも、もうちょっと走るスピードを上げて、トータルのランニング距離を延ばしたい。この願望に応えてくれるのはトレーナーの中野ジェームズ修一さん。

「走力を上げたい場合は心拍トレーニングが一番効率がいいんです。まずは今の自分の体力から目標心拍数を設定することが重要です」

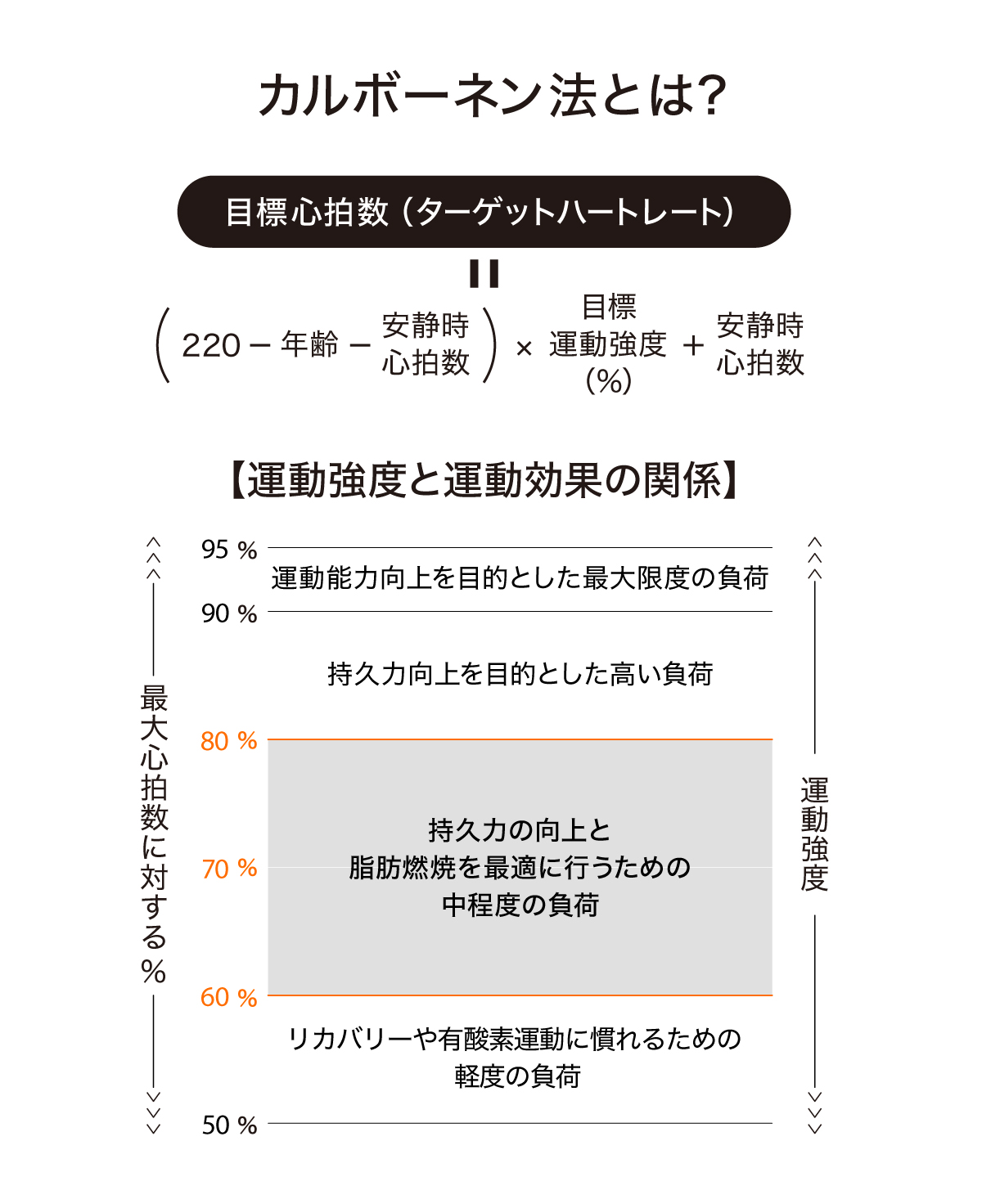

目標心拍数とは運動目的を叶えるための最適の心拍数のこと。その数値は年齢や安静時心拍数からカルボーネン法という計算式によって導き出す。走力の強化には最大心拍数の60〜90%の運動強度のゾーンを狙いたい。まずは心拍計付き腕時計を入手し、計算だ。

年齢が40歳で安静時心拍数(椅子に座りじっとしている状態での1分間の心拍数)が70、目標運動強度が70%とすると、(220−40−70)×0.7+70=147となる。最大心拍数70%強度のランを続けるには、この目標心拍数を維持するのが最も効率的。

走力をアップさせたいなら、今日から心拍計付き腕時計があなたのランニングコーチとなる。目標心拍数に合わせて走りをキープしたり、目標心拍数を一定のタイミングでシフトさせたり、スタイルはさまざま。

ここに紹介する4つのプログラムから自分の目的や性格に合ったものを選んで、ワンランク上の走りを実現させよう。

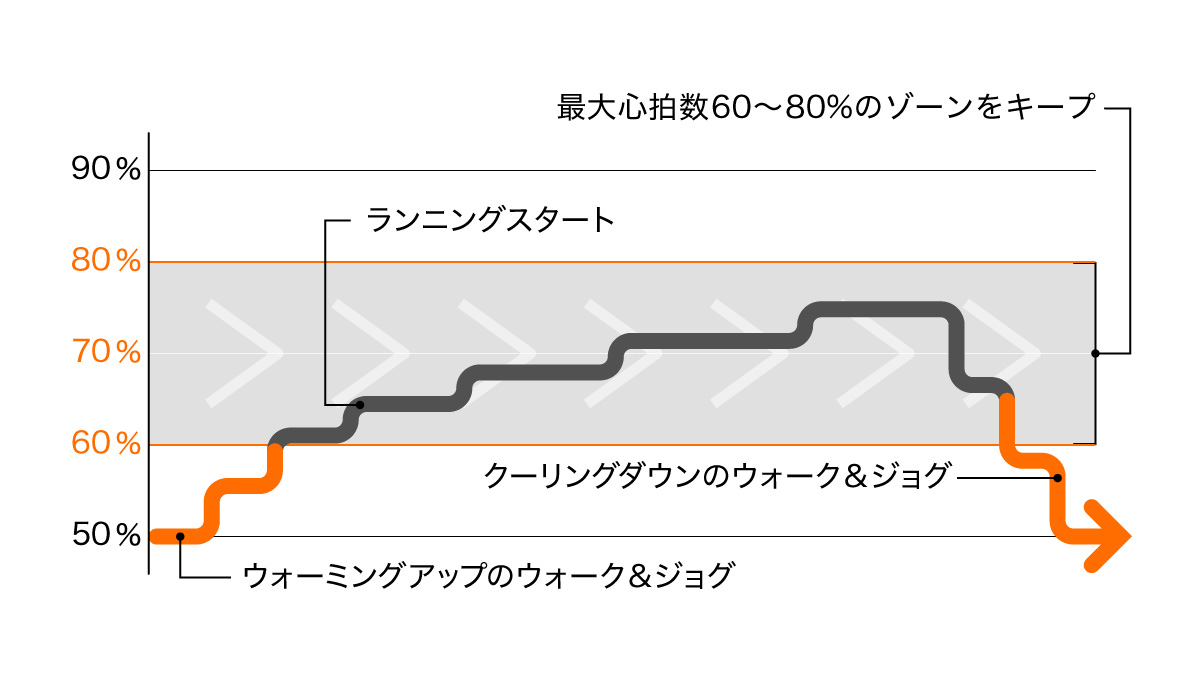

プログラム1.まずは距離も速さも延ばしたい。

まず基本となるのは初心者寄りの中級者に向けてのゾーン型プログラム。最大心拍50%のウォーミングアップをできれば15分行い、60〜80%の強度を30分なら30分キープしてクールダウンで終了。

「心拍を増減させないので安全性が高いプログラムです。この模式図では後半になるほど強度が上がっているように見えますが、そうではなく、強度60〜80%の心拍数ゾーンに入っていればOKということです」

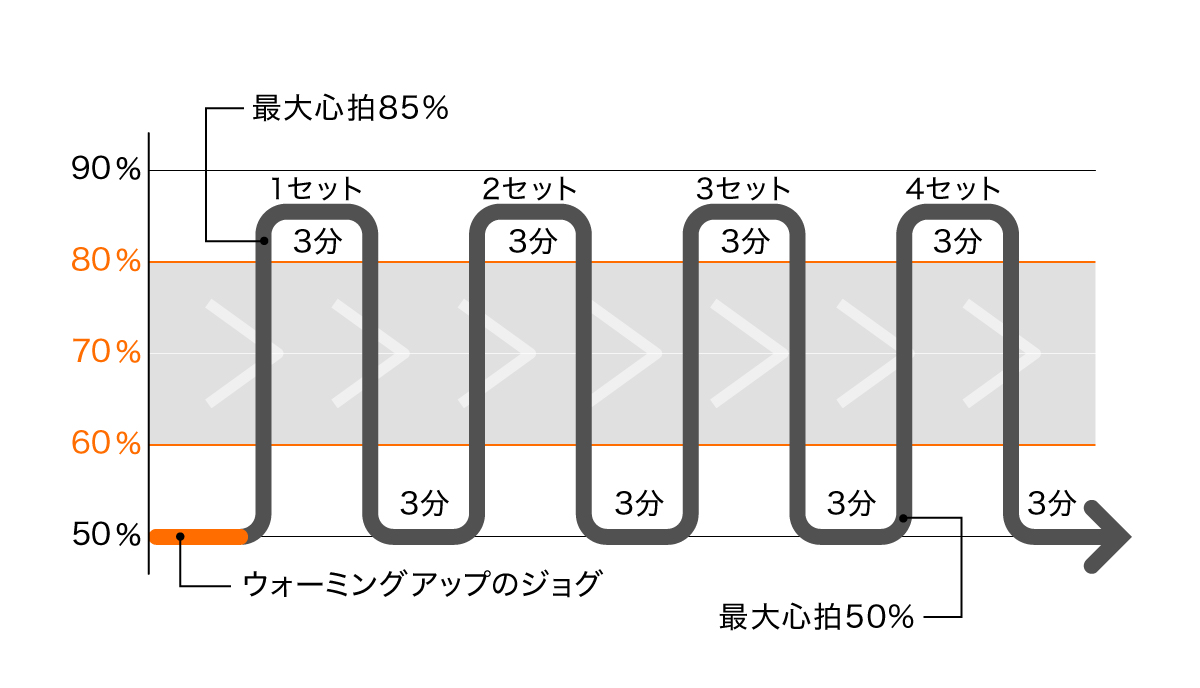

プログラム2.より速く走りたい。

こちらはインターバル型。最大心拍50%のイージーランと85%のハードランを交互に繰り返すインターバルを4セット行い、オールアウトするという上級者寄りプログラム。

「5セット目はもうできないというくらいにイージーとハードを設定することが重要です。イージーとハードの長さはそれぞれ4セット同じに設定します。まずは3分ずつの設定から始めて、オールアウトしなくなったら設定を変えましょう」

プログラム3.より距離を延ばしたい。

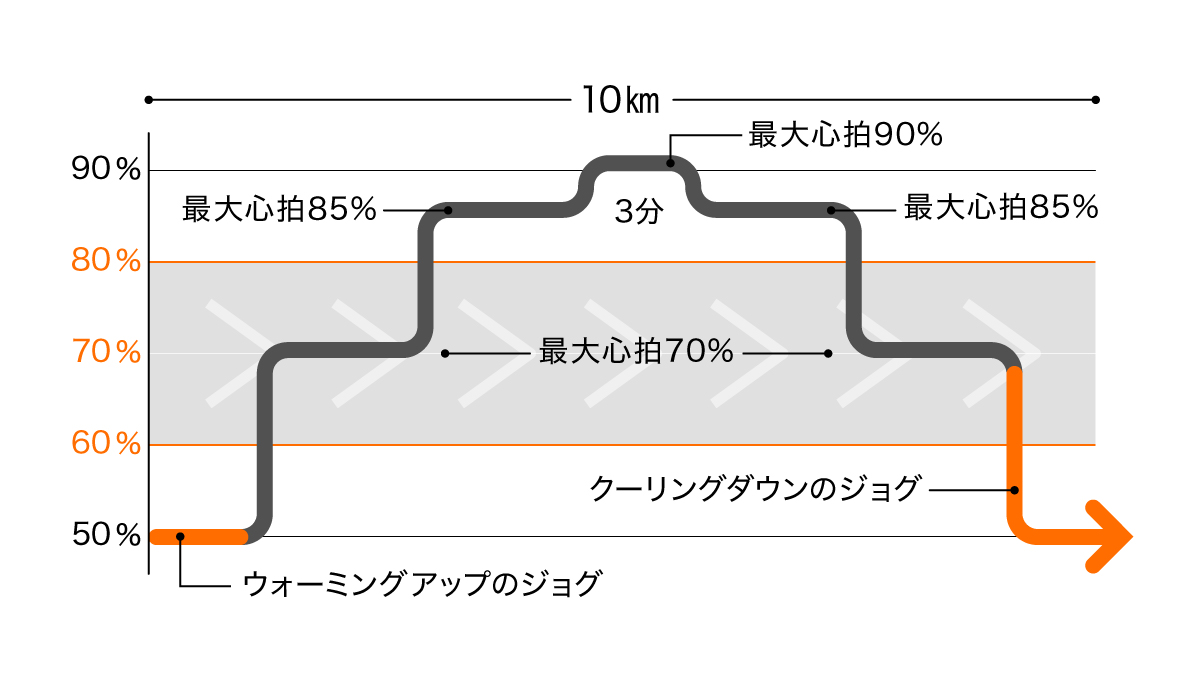

長距離を走ることに抵抗があるという初・中級者に向けてのトレイル型プログラム。細かく段階を区切って心拍数を上げていき、ピークを3分キープしてからまた細かくステップを踏んで心拍数を下げていく。

「環境がめまぐるしく変化するので各ステージがあっという間に過ぎていきます。後半スピードを下げることで距離への抵抗感が下がってきます。10kmから始めて徐々に距離を延ばしていきましょう」

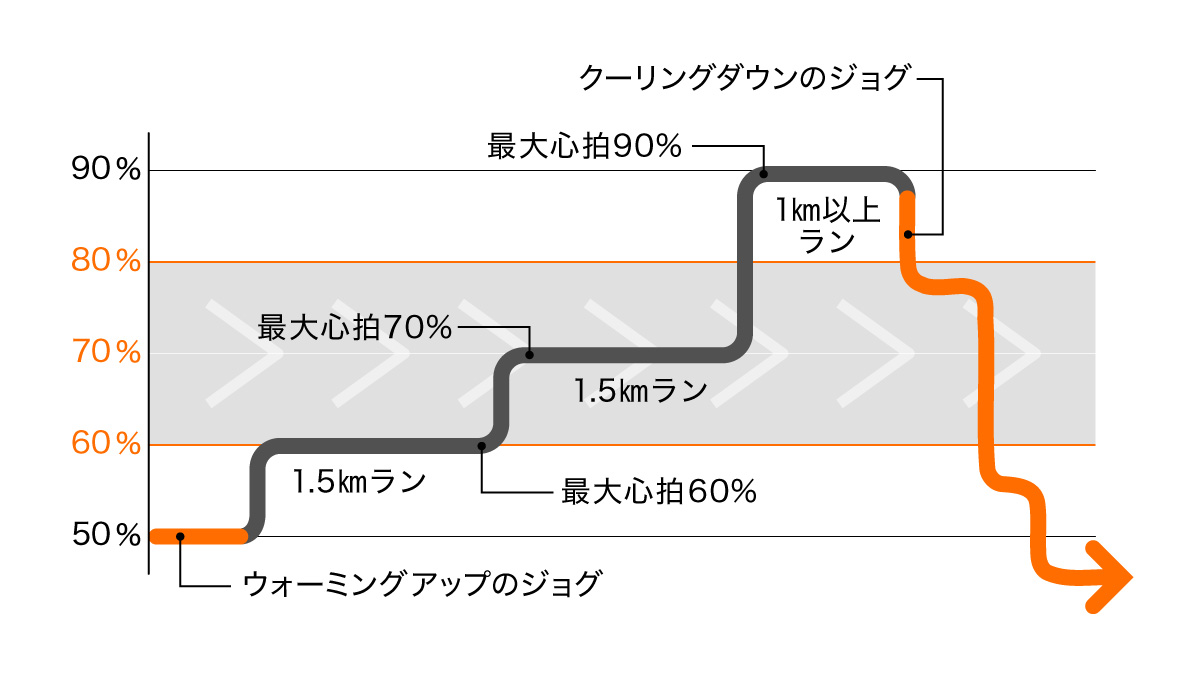

プログラム4.より後半の粘りを強めたい。

レースで後半失速してしまうという人向けのビルドアップ型プログラム。ウォーミングアップから入って最初の1.5kmは最大心拍60%で走り、次の1.5kmは70%、最後に90%のランを1km以上キープしてクーリングダウンする流れ。

「最初は楽なところから入って少しずつ強度を上げて、最後に粘って終わるというスタイル。最後はダッシュではなく最大心拍90%で1km以上を走り抜くことがポイントです」