メリット1.最低限のランでも死亡リスクが下がる。

健康寿命を延ばし、できれば元気に人生をまっとうしたい。そのために欠かせないファクターのひとつが運動だ。

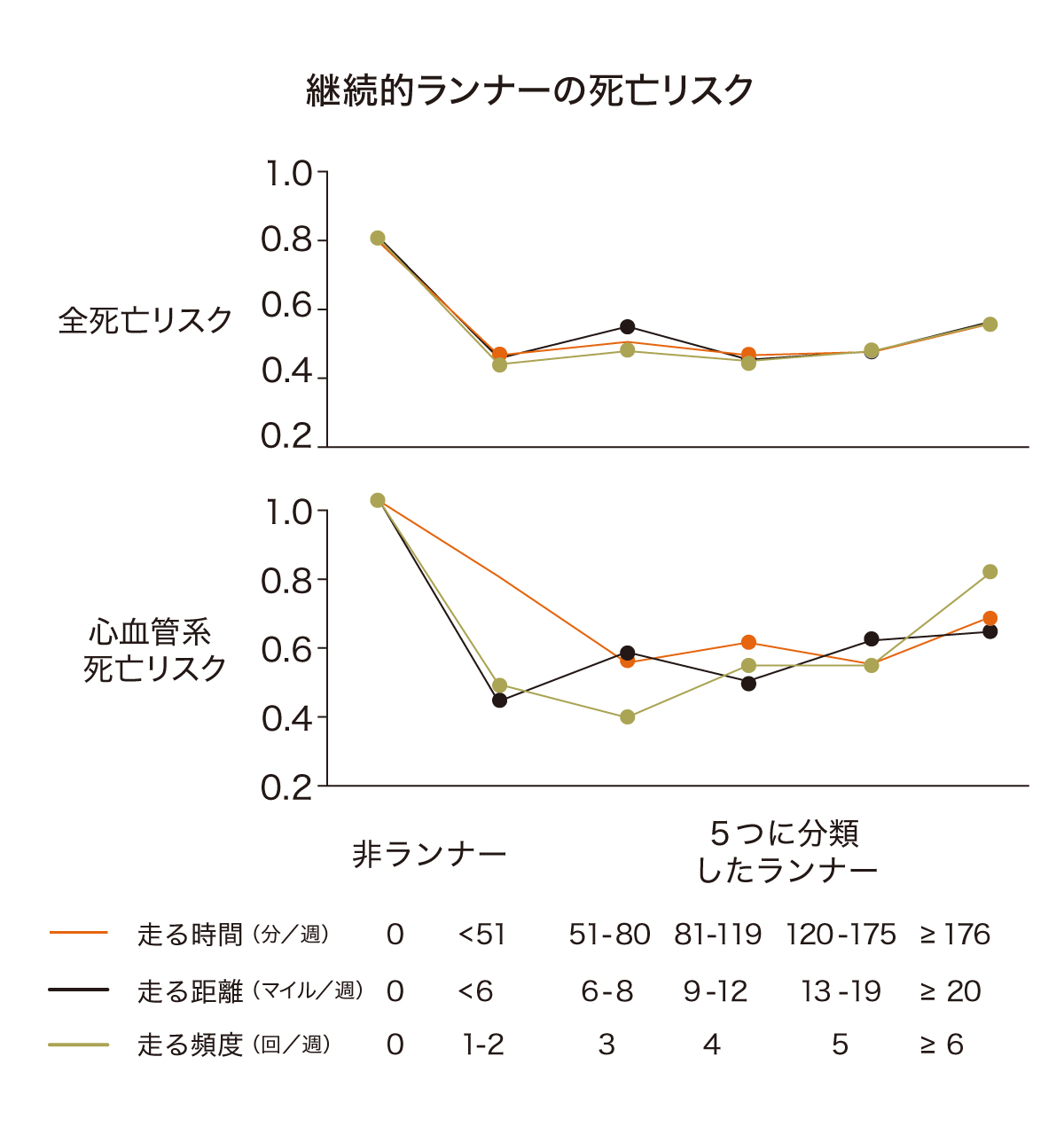

下のグラフは継続的にランニングを行っている人たちの死亡リスクを調べたデータ。走っていない人に比べて走っている人の方が、あらゆる原因によるすべての死亡リスク、心血管系の死亡リスクともに低くなっていることが分かる。

でも、肝心なのはそこではなく、走る距離や頻度が最低限でも、それ以上のレベルのランナーと同等のリスクヘッジができているところ。週1ランでも十分なのだ。

平均6年間走っているランナーは全死亡のリスクが29%、心血管系の死亡リスクが50%低下。時間が週51分未満、距離約9.6km、1週間に1〜2日走るランナーでも同様の結果が見られた。

Lee et al : J Am Coll Cardiol. 2014.

メリット2.平日のデスクワークの悪影響も帳消し。

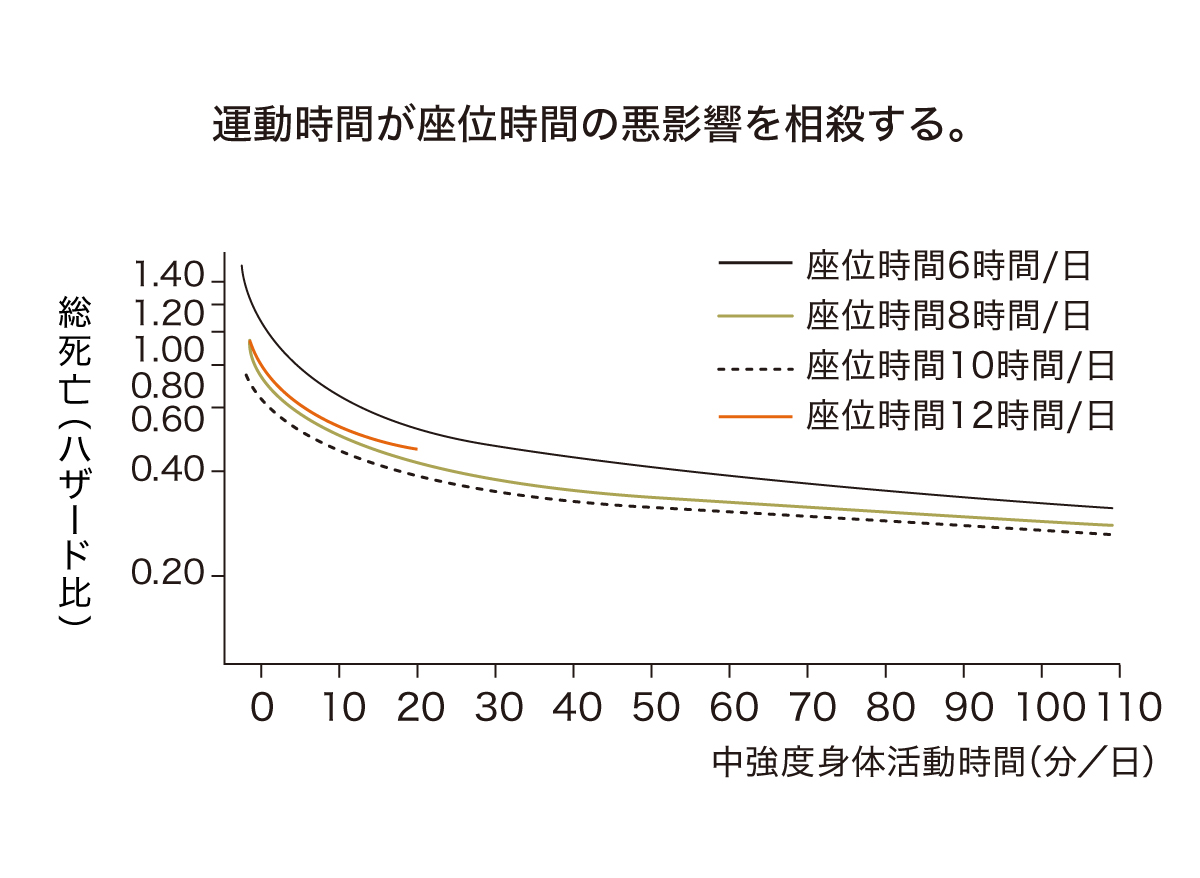

座っている時間が長い人は早死にするというエビデンスがあるが、これもランで相殺できる。

「長時間座っていても、有酸素能力が高い人は死亡リスクが低下するというデータがあります。たとえば1日6時間しか座らない立ち仕事をしている人より1日8時間座っていてもジョギングのような中強度の運動を20分行っている人の方が死亡リスクが低いという結果が出ています」(同志社大学スボーツ健康科学部教授、石井好二郎さん)

別の研究では時速6マイル=約キロ6分未満で1日短時間でも走れば死亡リスクが減るという報告もあり。キロ6分を目標にしよう。

ノルウェー、スウェーデン、アメリカで実施されたコホート研究のデータ。座位時間が1日8時間で中強度身体活動が1日0分の人の死亡リスクを1とした場合の比較。

Sagelv EH, et al. Br J Sports Med. 2023.

1.6kmを目標に10分間走。

毎日10分間走って最終的に1kmを6分間で走れるようにする提案。まず1.6kmの距離を何分で走れるか現状把握。次に10分間で何km走れるかに挑戦。最後に10分以内に1.6km走れるようになればキロ6分ランナーだ。

メリット3.骨が強くなる。

加齢で骨の質が低下し、密度が減っていく骨粗鬆症。転倒すればあっけなく骨折し、寝たきりにもなりかねないエイジング案件だ。

古い骨が破壊され新しい骨と入れ替わる代謝のバランスが乱れ、破壊が再生を上回ると、骨粗鬆症が進行する。カギとなるのは骨を作る細胞から分泌されるオステオカルシン。この物質は骨の強度の調節や骨を支える土台を作るといった役割を果たす。

で、このオステオカルシンは縦方向の運動刺激で生成される。そう、着地するごとに自体重の負荷が縦にかかるランはまさに最適。

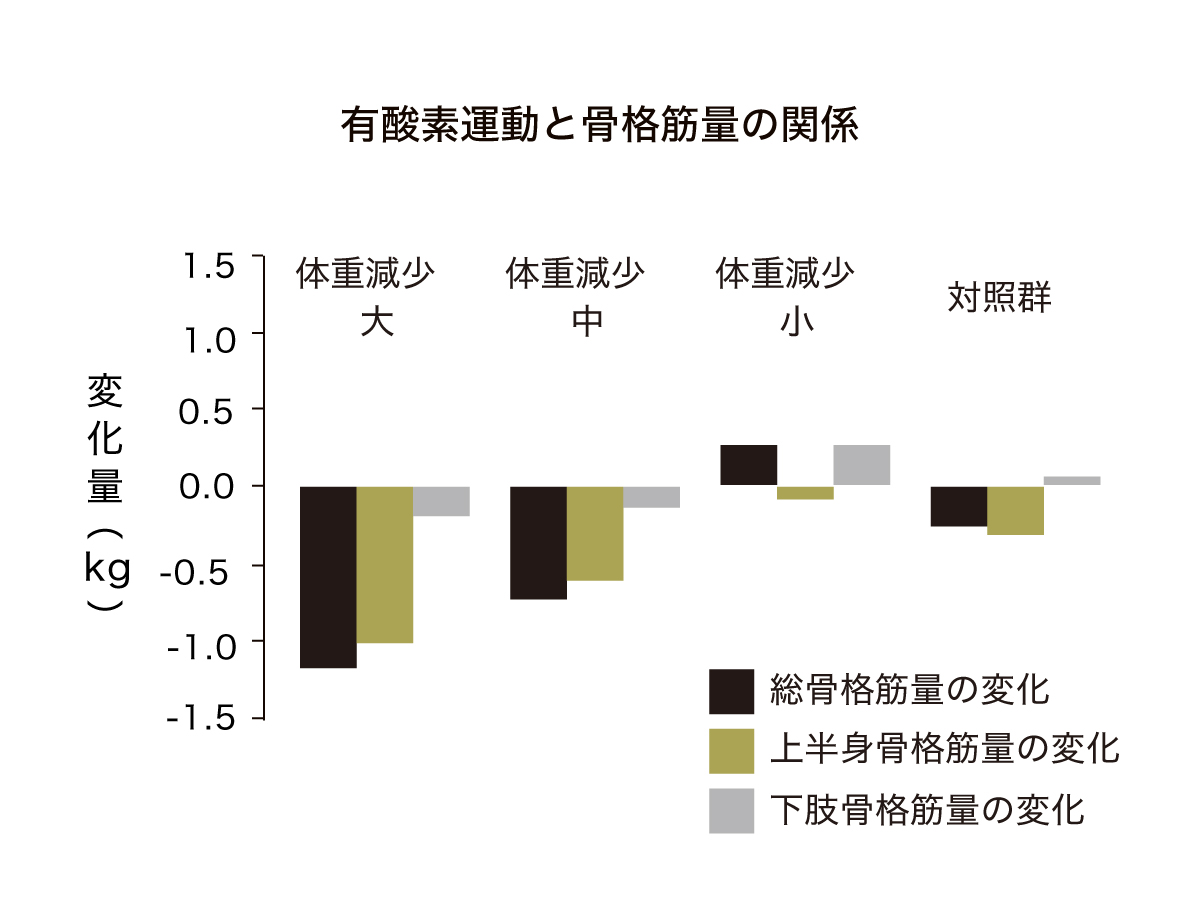

被験者は過体重および肥満の男女。最大酸素摂取量の50〜75%の強度の歩行またはランニングを12〜24週間実施したところ、体重減少が少ないグループは筋肉が維持できた。

Ross R, et al. Med Sci Sports Exerc. 2024.

メリット4.筋肉量を維持できる。

筋肉量を保つことはアンチエイジングにとっては必須。筋肉は基礎代謝の維持に欠かせないし、糖質代謝の主要器官となるし、さまざまな健康効果を促すマイオカインという物質も分泌する。

とはいえ、正直なところ最大酸素摂取量の60%程度のジョギングで筋肉量を増やすことはできない。太っている人が有酸素運動で体重を減らしたとき、大抵筋肉も一緒に落ちてしまうことが分かっている。

ランは筋肉量の「維持」に役立つと考えてほしい。それ以上の筋量アップを目指すなら、走らない日に筋トレをプラスしよう。

走らない日には筋トレもプラス。

ランと筋トレを同日に行うとエネルギー不足で筋肉が分解されたり、走ることで分泌されるコルチゾールというホルモンが筋力を低下させることも。よって筋トレは走らない日、下記3種目を連続で行うサーキット形式で。

ワイドスタンススクワット(20回)

- 両足を肩幅の2倍程度に開く。

- 爪先は斜め外側に向け、両手は頭の後ろで組む。上体をまっすぐに保ったまま太腿が床と平行になるまで腰を落とす。爪先と膝は同じ方向に向ける。

インバーテッドハム(各10回)

- 両足を腰幅に開いて立ち、両手を頭の後ろで組む。

- 上体を前に倒すと同時に片脚を上げる。頭と上げた脚が一直線になる姿勢をキープしたら元の姿勢に戻る。逆脚で同様に行う。

ステップランジ(各10回)

- 両足を肩幅に開いて立ち、両手を頭の後ろで組む。

- 片足を大きく1歩前に踏み出し後ろ脚の膝が床スレスレになるまで腰を落とす。元の姿勢に戻り逆脚で同様に。