教えてくれた人

ちづかみゆき/料理家・国際中医薬膳師。北京中医薬大学日本校(現・日本中医学院)にて薬膳を学ぶ。大人の心とカラダをいたわるシンプルな無国籍レシピを提案する。著書は『暮らしの図鑑 薬膳』(翔泳社)など。東京と京都の2拠点生活中。料理教室〈meixue〉主宰。

悩みに合わせ5色で選ぶ、難しくない薬膳。

「中医学の知恵を使い、自分の体調に合った食材を組み合わせるのが薬膳です。不足を補って、余分なものを排出、滞りを解消する。病気の治療というよりはカラダのケアになりますね」(ちづかみゆきさん)

その基礎となるのは五行説。食材は「緑、赤、黄、白、黒」の五色に、カラダの機能は「肝、心、脾、肺、腎」の五臓に分けられる。緑の食材は肝の働きを助ける、といった具合に色と臓腑にはペアがある。食材の持つ特徴を知り、普段の食事に取り入れよう。

1.生薬を無理に取り入れなくてよい。

活力を与えたいカラダの部位を、食材が持つパワーで整えるのが薬膳。自宅で料理する時は、朝鮮人参などの生薬も使うべき?

「薬食同源に認定された生薬は約110種。食材としての力も強く頼りになる存在ですが、無理に取り入れなくても大丈夫。それよりも体調に合わせて、自分が必要としている食材を口にするのが大切です」(ちづかみゆきさん)

2.五色を基準に選ぶ。

効率的にアプローチするために色と臓腑のコンビを覚えよう。

「緑が肝にいいのはデトックスを促す芳香性の葉野菜が中心だから。赤は心。余分な熱を冷ます夏野菜が多いです。消化吸収を担う脾には黄が良く、穀類や豆類が代表的。根菜や乳製品などが入る白は肺に作用し、潤いをもたらします。若返りを狙うなら黒。ゴマや海藻で腎を補強しましょう」

3.不調に合わせて色を組み合わせる。

カラダの悩みが多岐にわたる場合は、どう取り入れればいい?

「同時に摂取しましょう。例えば肝と腎を回復させたいなら、キャベツ(緑)と豚の生姜焼き(黒)がおすすめ。また、食材の効能は複合的です。多種類頂くことで整いやすくもなります。五臓の補強という視点で、効力を下げる組み合わせというものもないので、色合わせも気になさらず」

4.まずは黄色い食材を取り入れよう。

「薬膳における要は脾です。胃腸の状態が悪いと栄養を吸収できません。消化を促す食材の摂取と、ヘルシーな調理法を心がけて」

ちなみに薬膳の知恵はテイクアウトや外食など普段の食事でも活用できる。

「白ご飯に黄色の食材の味噌を付けると脾のケアになります。ランチの人気者である牛丼は黄に属しているので、脾に働きますよ」

緑・肝|イライラと眼精疲労は早めにデトックスが吉。

気やの流れを円滑にする肝。機能が低下すると、ため息が増えて怒りっぽくなる。さらにかすみ目、眼輪筋の痙攣、ドライアイといった目のトラブルにも見舞われる。緑の食材で体内にうごめくモヤモヤを押し出そう。

- 豆苗/内にこもった余計な熱をクールダウン。

- 菜の花/血行をアップして冷えや肩こりを緩和。

- サバ/エネルギー不足を補い機能不全を改善。

- 山菜/老廃物を流して代謝を促進。

- キャベツ/胃腸の働きを活発にする。

- アボカド/腸内を潤しておなかをすっきりさせる。

- ホウレンソウ/血を養ってカラダを潤す。

- ピーマン/気の巡りを良くして痛みや張りを和らげる。

- セロリ/熱や水分を排出しむくみを解消。

- クレソン/乾いた肺を濡らし空咳の改善に貢献。

気を巡らせるサバカレー

体内の気を循環させるピーマンにはサバ特有の臭みを消す働きも。血行を促すスパイスの香りに心も解かれ、気も血も巡る。

材料(2人分)

- サバ水煮缶…1缶(190g)

- 玉ネギ…1/2個

- 【A】

・おろしショウガ…大さじ1

・おろしニンニク…小1かけ分

・カレー粉…大さじ1と1/2 - ピーマン…3個(小さいものなら4個)

- 【B】

・トマトピューレ…100mL

・水…100mL

・酒…大さじ2 - 太白ゴマ油(サラダ油でも可)…大さじ1と1/2

- 塩…小さじ1/2

- ごはん…適量2人分

作り方

- 玉ネギはみじん切りにする。ピーマンは3cm大の乱切りにする。

- フライパンに太白ゴマ油大さじ1を入れて熱し、玉ネギと分量外の塩1つまみを加えて中火で炒める。

- 2の玉ネギがしんなりしたら片側に寄せ、空いたスペースに残りの油大さじ1/2とAを入れて弱火で炒める(カレー粉が焦げると苦みが出るので注意)。

- 3のカレー粉の香りが立ってきたら全体を混ぜ、ピーマンを加えて油が回る程度にさっと炒めてサバ(缶汁ごと)とBを加える。サバを適当に崩し、再沸騰したら時々混ぜながら中火で5分ほど煮、塩を加えて味を調える。

- ごはんを器に盛り、4をかける。

赤・心|平常心を保つため、内に秘めた熱は冷まそう。

脈の乱れや自律神経の不調は、カラダの司令塔の心が弱っている証拠。理由のない不安が襲って眠れない。仕事や趣味に没頭できず、物忘れも激しくなった。そんな悩みがある時は、心が失った水分を補い、クールダウンを図ろう。

- ナメコ/気を増やしてエネルギーを高める。

- アーモンド/乾いた肺を潤し空咳の改善に貢献。

- 小豆/熱や水分を排出しむくみを解消。

- 卵/体内の潤いに必要なとを補う。

- タコ/栄養をチャージしてタフな肉体を作る。

- イワシ/脳機能を活性化し、思考能力もアップ。

- ナス/過剰になった水分を体外へと排出。

- トマト/生食は水分を補給し、加熱すると胃を活発に。

- パプリカ/気の巡りを良くして痛みや張りを和らげる。

元気が出るワンパンパスタ

パプリカ、卵、アーモンドに加えて、パスタの原料である小麦にも、情緒を安定させる作用あり。完食後は腹も気持ちも満たされる。

材料(2人分)

- 赤パプリカ…1/2個

- 春菊…50g

- ニンニク(みじん切り)…小さじ1

- アンチョビ…15g

- スパゲッティー二…160g

- 【A】

・水…380mL

・塩…小さじ1/2 - 白ワイン…大さじ2

- コショウ…少々

- EVオリーブオイル…大さじ2

- 卵…2個

- アーモンド(素焼き、無塩)…30g

作り方

- 赤パプリカは縦半分に切ってから横に1cm幅に切る。春菊は葉をつまんで長さ半分にちぎり、茎は小口切りにする。アンチョビは粗みじん切りにする。アーモンドも粗みじん切りにする。

- 半熟卵を作る。沸騰した湯に冷蔵庫から出したばかりの卵を入れて7分、弱めの中火で茹でる。

- フライパンにオリーブオイルの半量(大さじ1)とニンニクを入れて弱火にかけ、香りが立ってきたら赤パプリカと春菊の茎を加えて油が回る程度に中火でさっと炒め、Aと半分に折ったスパゲッティーニを加える。

- スパゲッティーニが水分に浸かるよう混ぜて蓋をし、再沸騰後、再度混ぜ、中火で表示の1分半前まで煮る。蓋を取って水分が残っていれば強火で飛ばす(途中で水分がなくなりそうなら火を弱める)。

- 4にアンチョビ、白ワイン、春菊の葉と残りのオリーブオイルを加えてさっと炒め、足りなければ塩少々(分量外)を加えて味を調え、コショウを振る。

- 5を器に盛り、アーモンドを散らし、半熟卵を添える。

黄・脾|食欲不振とむくみは勘所からのSOS!?

胃腸と一体となって消化吸収を担う脾。薬膳における急所がダメージを受けると、味覚異常、胃もたれ、下痢、内臓下垂の症状が出やすい。エネルギーを作り出し、全身へと運んでくれる黄の食材で脾をいたわろう。

- ジャガイモ/気を増やしてエネルギーを高める。

- カボチャ/粘膜を保護してぜんそく様の咳を鎮める。

- オレンジ/気の巡りを良くして痛みや張りを和らげる。

- ミニトマト/生食は水分を補給し、加熱すると胃を活発に。

- 大豆/老廃物を流して代謝を促進。

- ひよこ/豆腸内を潤しておなかをすっきりさせる。

- パイナップル/酵素の力によって消化を促す。

- 鯛/水分を排出しむくみを解消。

- ホタテ/体内の潤いに必要な水と血を補う。

- もやし/内にこもった余計な熱をクールダウン。

- トウモロコシ/カラダを冷やさずに水分を取り除く。

カラダいたわり粥

鯛の刺し身を用いた贅沢な一品。白身が放つほのかな甘みに止まっていた胃腸がグルグル動き出す。ミニトマトの酸味も食欲をそそる。

材料(2人分)

- ごはん…200g

- 水…400mL

- 鯛(刺し身用)…100g

- ミニトマト(黄。赤でも可)…8個

- 【A】

・塩…2つまみ

・コショウ…少々

・醬油…小さじ1/2

・EVオリーブオイル…小さじ2 - 粗挽き黒コショウ…適量

作り方

- ごはんをざるに入れてさっと洗う。鯛はサクであれば薄く削ぎ切りする。ミニトマトは粗みじん切りする。

- 鍋に1のごはんと水を入れて火にかけ、好みの硬さになるまで煮る。

- ボウルにAを入れて混ぜ、鯛とミニトマトを加えてさっと和える。

- 熱々の2を器に盛り、3の鯛を乗せ、残りをかける。粗挽きコショウを挽く。おかゆの熱で鯛に火を通しながら頂く。

白・肺|抵抗力を下げないためにカラダの内側から潤い補給。

空気が乾燥するにつれ、肺がダメージを受けると、肌がかさつき、風邪もひく。息切れもしやすくなり、呼吸困難といった大事に発展する可能性も。これからの季節は花粉症や鼻炎の悪化にも繫がる。とにもかくにも潤いを与えよう。

- 牛乳/虚弱体質の改善と水と血を補う。

- ヨーグルト/腸内を潤しておなかをすっきりさせる。

- 長芋/エネルギー不足を補い機能不全を改善。

- 蓮根/脾を中心に五臓の働きをサポート。

- チーズ/体内の潤いに必要なとを補う。

- シメジ/血をチャージして酸素と栄養を巡らせる。

- 大根/消化を促しておなかの張りを改善。

- 長ネギ/発汗作用が寒けを伴う風邪のひき始めに有効。

免疫力向上スープ

旨味が沁み渡る一杯は、温まるうちに体内が強くなった気がしてくる。鶏手羽元から滲み出るコラーゲンがもたらす肌ツヤにも期待したい。

材料(2人分)

- 鶏手羽元…6個

- 大根…250g

- 《ブナピー》(シメジでもOK)…80g

- 水…700mL

- 酒…50mL

- 塩…小さじ1

- コショウ…少々

作り方

- 鶏肉はボウルに入れ、熱湯をたっぷりとかけて霜降りにする。大根は厚めに皮を剝き、1cm厚の半月切りにする。《ブナピー》は石突きを除き、食べやすく裂く。

- 鍋に1の鶏肉と大根、水、酒を入れて強火にかけ、沸騰したらアクを除き、中弱火に落として20分煮る。

- 2にブナピーを加え、再沸騰後5分ほど煮て、塩・コショウを加えて味を調える。

黒・腎|白髪増加の背景には精の衰えもあり。

毛質がぱさつき、骨や歯はもろくなった。音も聞こえづらく、すぐに忘れてしまう。いわゆる老化と呼ばれる現象は、スタミナの貯蔵庫である腎の力が弱くなると出てくる。血や潤いを補う黒い食材を摂取して、もうひと花咲かせよう。

- ゴボウ/腸内を潤しておなかをすっきりさせる。

- 牡蠣/精神を安定させ、穏やかな心持ちに。

- 海老/カラダを温めて、食欲増進。

- 黒キクラゲ/体内の潤いに必要なとを補う。

- 鱈/老廃物を流して代謝を促進。

- 豚肉/肉気を増やしてエネルギーを高める。

- プルーン/血行を促し、貧血や肌荒れを防ぐ。

- 栗/上質な筋肉を育て、タフな骨を形成。

- クルミ/脳機能を活性化し、思考能力もアップ。

- ヒジキ/熱や水分を排出しむくみを解消。

若返りポークソテー

厚切り肉を嚙むたびに広がるジューシーな味わいに、思わずパワーも出るはず。腎を元気にするブロッコリーを添えた威勢の良い一皿。

材料(2人分)

- 豚肩ロース肉(ステーキ、とんかつ用)…2枚

- ブロッコリー…120g

- ニンニク…1かけ

- 塩…1つまみ

- EVオリーブオイル…大さじ1/2

- 粗挽き黒コショウ…適宜

作り方

- 豚肉は常温に戻して筋切りし、塩少々(分量外。豚肉の重量の0.8〜1%)を振り、10分置いてペーパーで水分を拭う。ブロッコリーは5cm大の小房に切り、水で濡らしたペーパーに包んで耐熱皿に乗せ、600Wの電子レンジで1分半加熱して水分を飛ばす。ニンニクは横にスライスし、あれば芽を除く。

- フライパンにニンニクとEVオリーブオイルを入れて弱火にかけ、ニンニクの香りが立ってきたら豚肉を入れて中火で両面こんがりとソテーして取り出し、アルミホイルで包み、ふきんなどをかぶせて保温する(ニンニクは焦げそうになってきたタイミングで除く)。

- 2のフライパンに1のブロッコリーを入れて炒め、塩を振る。ポークソテーとともに器に盛り、好みでポークソテーに粗挽き黒コショウを挽く。

五色別お助け調味料。

薬膳メニューの味変もでき、各色の効能をちょい足しできる。常備しておきたい、便利な調味料12種をピックアップ。

- ローズマリー/青々としたアロマで心を晴れやかに。ソテーの香りづけにぜひ。

- 三つ葉/爽やかな香りが食欲をそそる。サラダやスープに重宝する。

- 生姜/煮浸しをはじめ、根菜サラダのドレッシングに混ぜてもいい。

- 陳皮/爽快な香りはストレスで乱れた心を落ち着ける。緑茶や紅茶に。

- 味噌/ドレッシングやディップソースにもおすすめ。疲労回復効果もあり。

- ナツメ/気血を補う生薬。甘みがあるので砂糖の代わりに紅茶に浮かべて。

- サフラン/甘くほろ苦い味の香辛料。スープにひとつまみ浸してアクセントに。

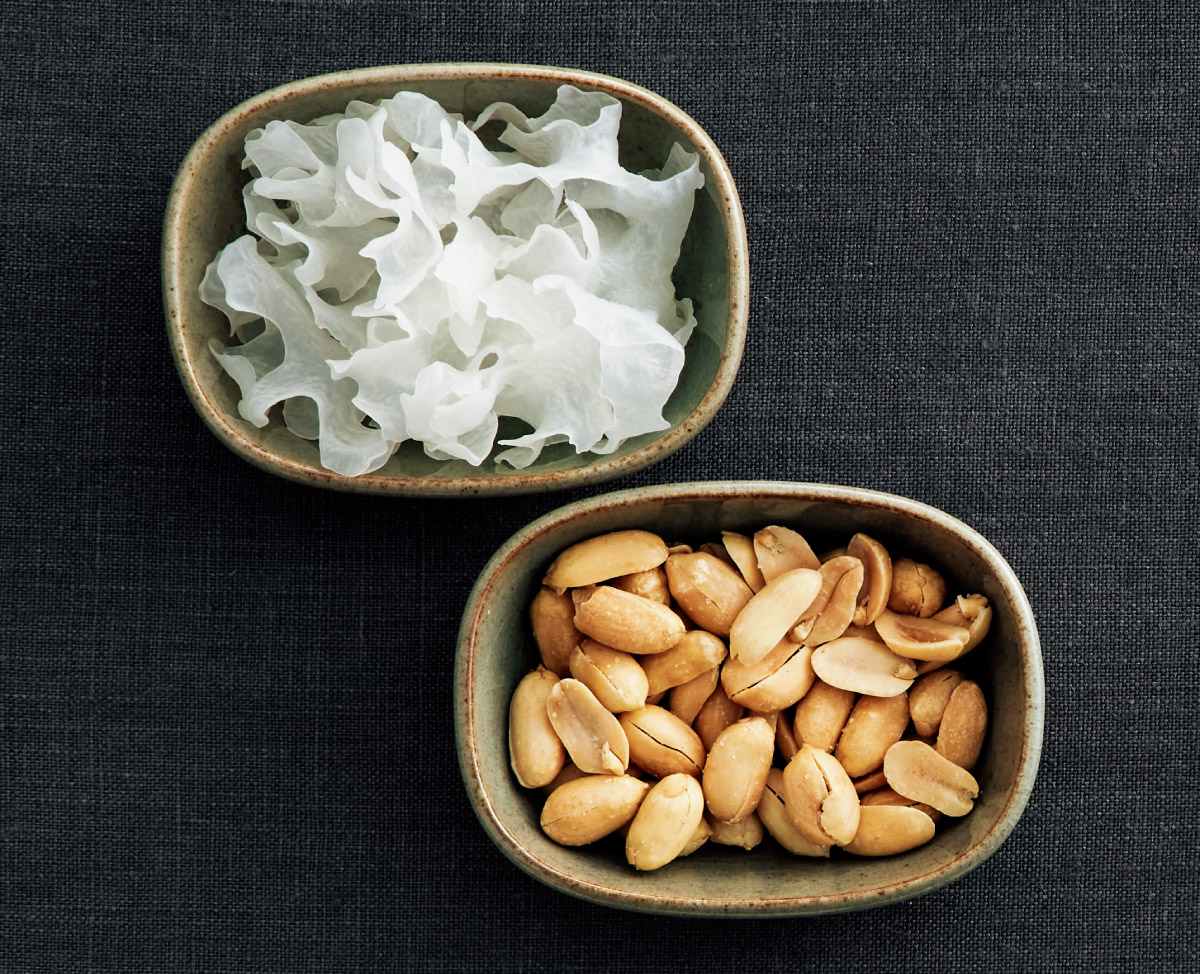

- 白キクラゲ/サラダ、味噌汁、酢の物と大活躍。薄毛対策にも効果的だそう。

- ピーナッツ/潤いを与えつつ、和え物やパスタを彩る。ペーストはディップでも。

- クローブ/スパイシーさと甘さが同居。チャイのみならずホットワインにも。

- オイスターソース/食欲増進効果があり。茹でレタス、煮込み、卵炒めにどうぞ。

- 黒ゴマ/滋養強壮に効果あり。ホウレンソウのお浸しや麻婆豆腐に。