ネアンデルタール人も生薬を使っていた。

漢方に用いられている生薬処方は、2000年以上前の古代中国で体系化がスタートした。ところが、最新の考古学的な研究が暴きつつあるのは、それよりもずっとずっと以前から、人類が生薬を利用してきたという驚くべき事実。およそ5万年前の旧人類ネアンデルタール人たちが、鎮痛作用を持つポプラの木片を齧ったり、カモミールなどの薬草を利用したりしていたことが明らかになっている。

ネアンデルタール人は約4万年前までユーラシア大陸に住んでいた旧人類。薬草を利用する文化は、その後の人類に受け継がれた。

3包療法で救急患者を救え!

漢方薬は慢性疾患に処方される印象も強いが、救急医療で急性期の患者に漢方薬を処方して成果を上げる人がいる。秋田大学医学部の中永士師明教授だ。「脳に重い損傷を負った患者さんに行う低温療法で全身を冷やすと腸閉塞が起こる。それを治すのに大建中湯が効いたのが、急性期に漢方薬を使ったきっかけです」。

この他、めまいや吐き気の患者に五苓散、尿路結石のように痛みが強い患者に芍薬甘草湯を処方して効果を上げる。コツは1回分の1包ではなく一度に3包飲んでもらうこと。「“3包療法”と名づけました(笑)。即効性が高く、患者さんに驚かれます。長期間続けると副作用が心配ですが、症状が治まったら服用をやめるので問題ありません」。

中永先生は救急医療への漢方薬の応用法を『急性期 漢方マニュアル』という本で公開。他の病院でも急性期の漢方薬利用が広まる。

世界が驚愕した心筋梗塞に効くサソリの効果。

心臓病のような病気は西洋医学の得意分野だが、中国では生薬を心臓病に用いる研究が盛んだ。「なかでも2023年、権威ある米国医師会誌に掲載された研究は画期的。中医薬が心筋梗塞に有効と示されたのです」(山本さん)。研究班が用いたのは「通心絡」という中医薬。サソリ、ヒルなど12種類の生薬からなるハードボイルドな処方で、中国では1996年に狭心症や動脈硬化の薬として認可済み。

中医薬で生存率がアップ。

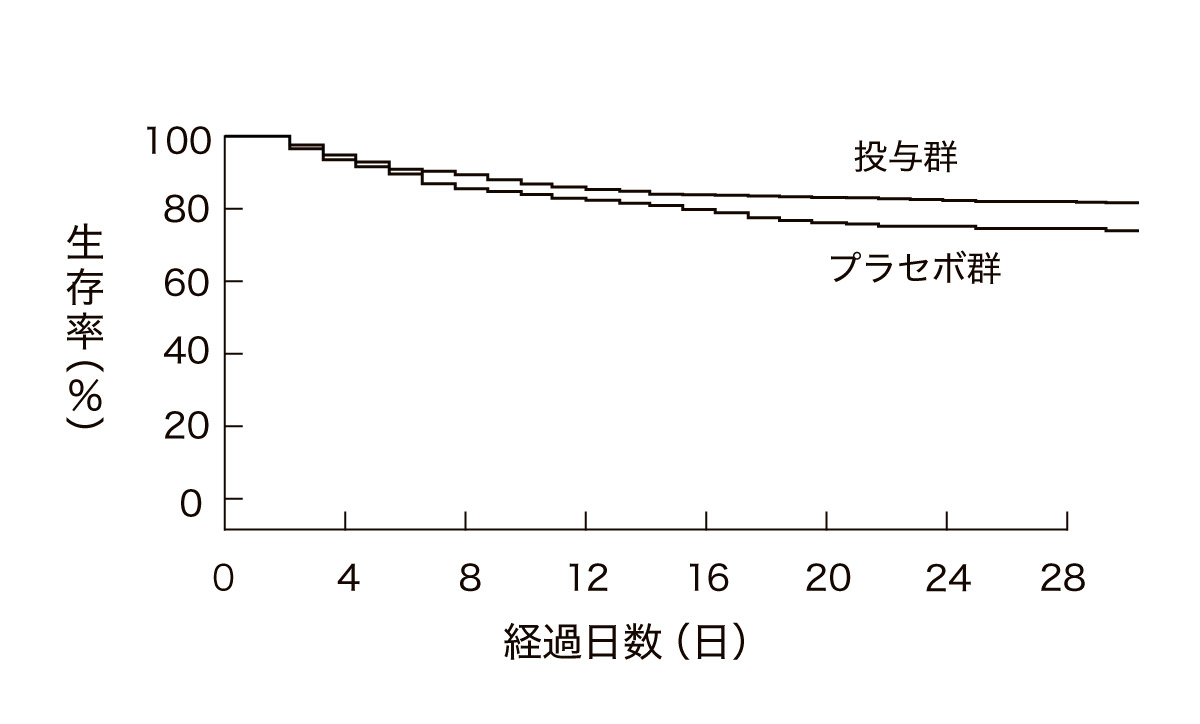

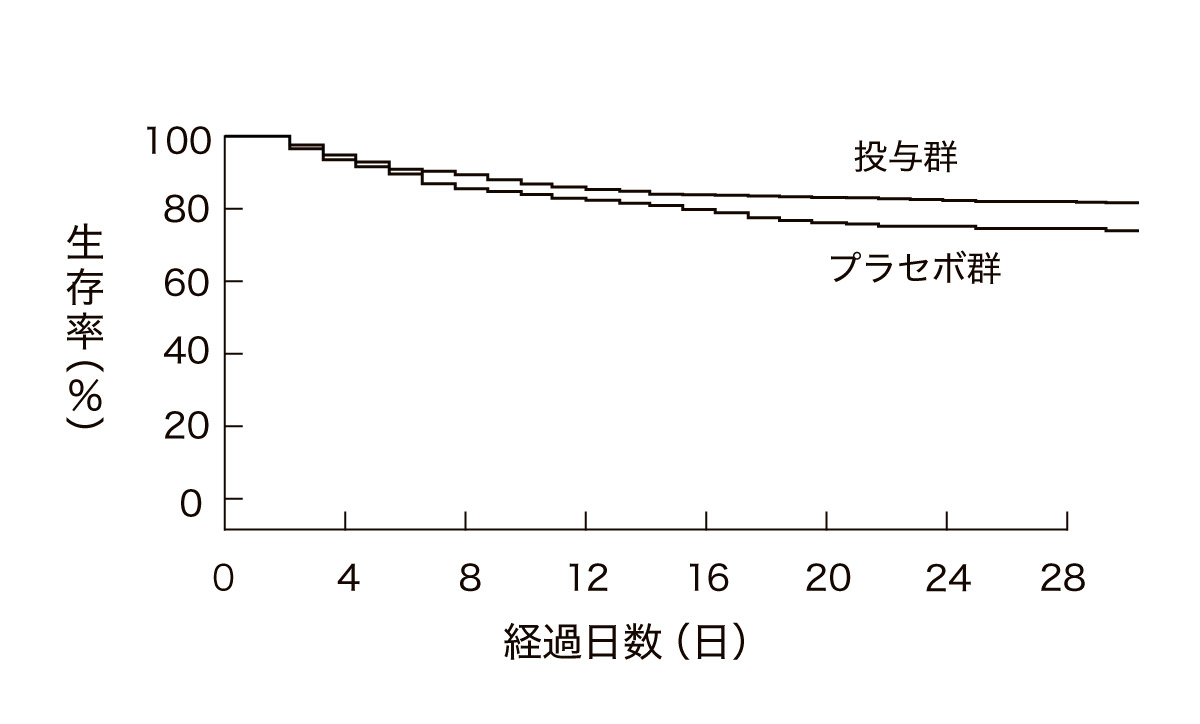

中国124施設で発症24時間以内のST上昇型心筋梗塞(STEMI)患者3797人を通心絡の投与群とプラセボ群に無作為に振り分けて比較すると、投与群の方が予後は良いという結果が得られた

「ステミー」と呼ばれる重症の心筋梗塞患者3797人を、通心絡の投与群とプラセボ群の2群に分けて調べると、投与群で30日以内の心臓病死亡リスクが約3割下がるとわかった。世界の心臓病患者を救えるか。今後の展開を見守ろう。

通心絡の成分はサソリやヒルのほか、ムカデ、蟬の抜け殻、高麗人参、竜脳香など。被験者にカプセル剤で投与した。

AIが東洋医学の診断をしてくれる時代に。

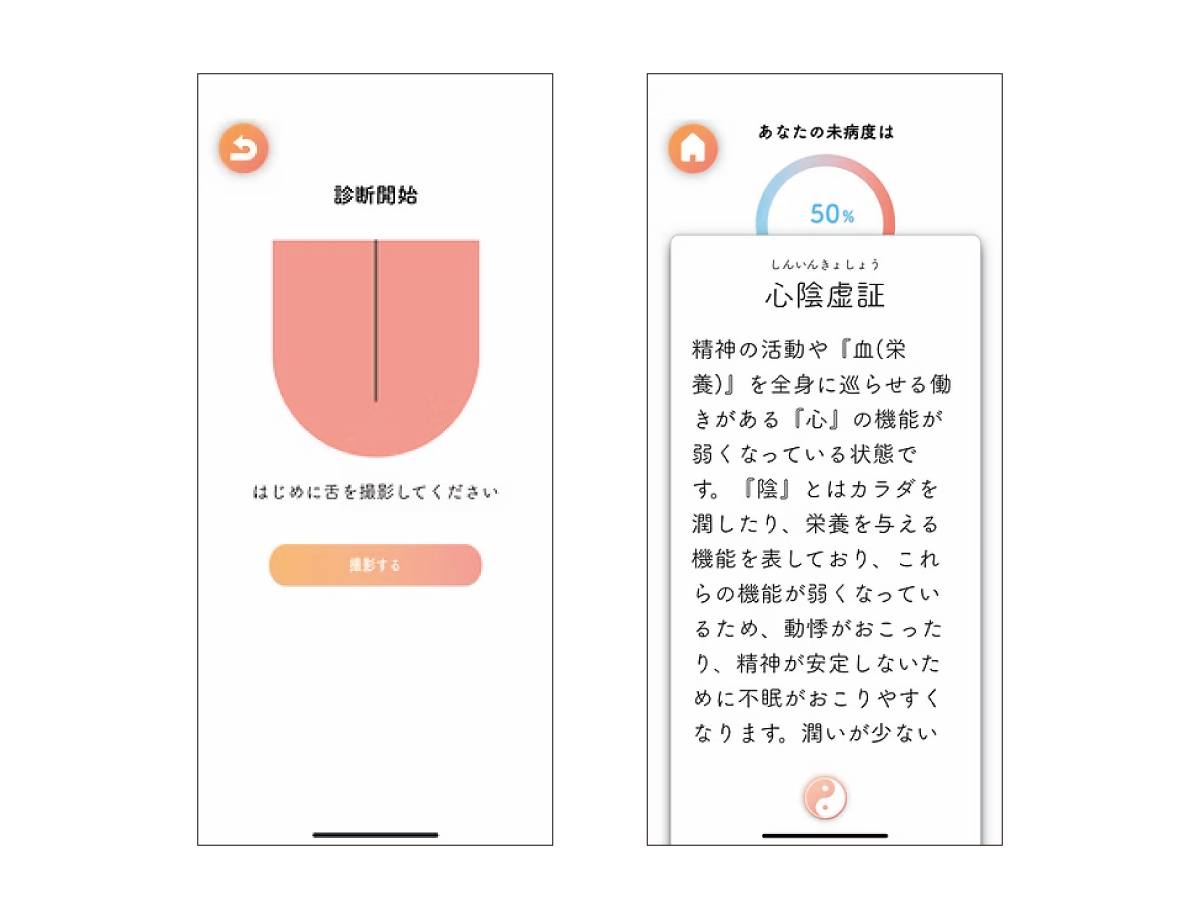

東洋医学の4大診察法「四診」の一つに、患者をよく見て観察する「望診」がある。その望診の重要な手段が、舌の状態を診る「舌診」。舌は露出している唯一の臓器であり、東洋医学では消化器(脾胃)の他、全身的な症状を反映していると考える。舌診では舌の色や形、舌苔などをチェックするが、その見極めには長年の経験と専門的な知識が不可欠だ。

そこで今、AIに舌診を機械学習させたAI舌診アプリ『Berrow』の開発が進行している。舌をスマホで撮影するだけで、手軽かつ客観的に評価できるのが特徴だ。元来は鍼灸師向けだが、個人がアプリで簡単に舌診が行えるようになれば、病気に陥る前の「未病」段階でのセルフケアへの応用も可能になりそう。

開発したのは四季鍼灸整骨院と森ノ宮医療大学の仲村正子助教ら。舌を撮影後、簡単な質問に答えると「未病度」を100点満点で点数化。東洋医学的に体質を分析してくれる。

抗がん剤の副作用には漢方薬がいまや常識だ。

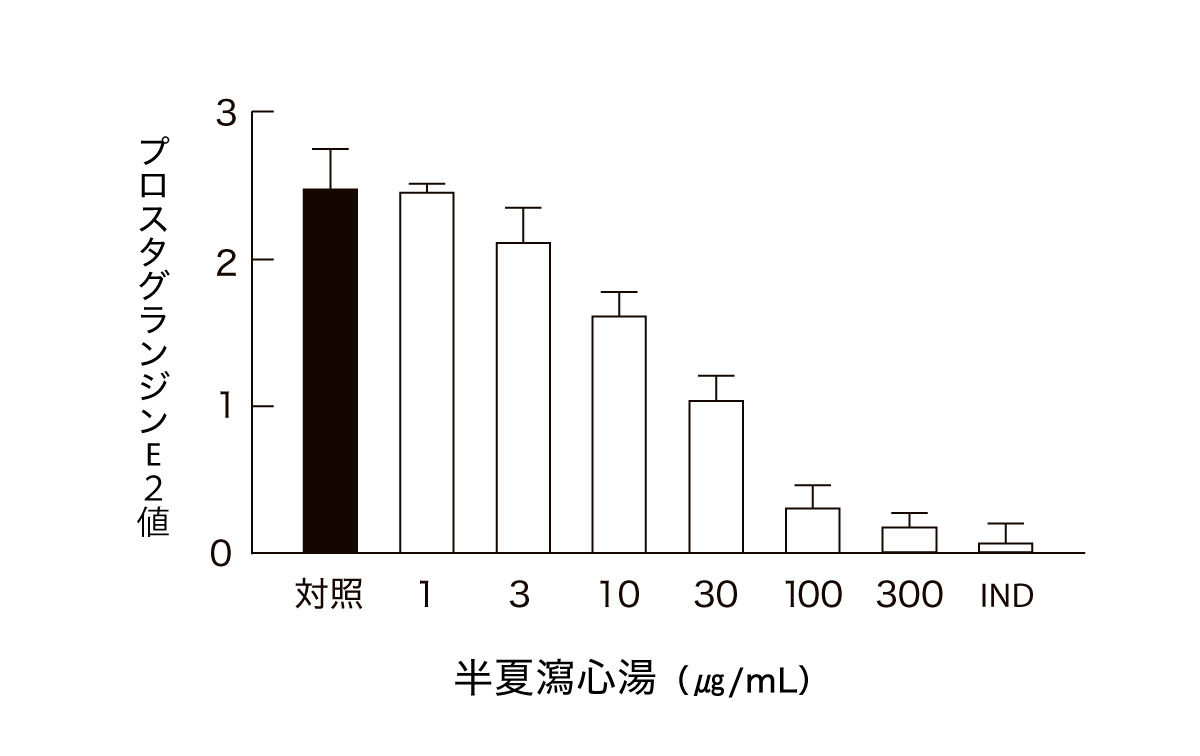

現代の漢方薬の新たな役割が、抗がん剤の副作用を抑えること。副作用でも30〜40%と発生頻度が高いのが口内炎。半夏瀉心湯はその緩和によく用いられる。半夏瀉心湯が口内炎を抑えるメカニズムは多様で、有害な活性酸素を抑える抗酸化作用、炎症を促すプロスタグランジンE2の生成を抑える働きなどがある。

大腸がんに用いられる抗がん剤オキサリプラチンでは、末梢神経がダメージを受けて大半の投与者に手足の痺れが起こる。牛車腎気丸はその症状を軽減する。この他、抗がん剤で起こる食欲不振には六君子湯、免疫力を底上げしてがんに負けない体内環境を整えるために補中益気湯、十全大補湯などの投与が検討されることも多い。

ヒトの培養細胞を使った実験。半夏瀉心湯の濃度が濃くなるほど、口内炎を誘発するプロスタグランジンE2の生成が抑えられる。高濃度では、炎症を抑えるインドメタシン(IND)と同等の抑制効果を示している。

男性更年期&不妊にも応用が進んでいる。

女性の更年期障害には以前から漢方薬が利用されてきた。当帰芍薬散、加味逍遙散などだ。加えてここ最近、男性の更年期や妊活にも漢方薬を活用する試みが広がってきた。「補中益気湯や八味地黄丸、柴胡加竜骨牡蛎湯といった漢方薬が男性更年期の治療に用いられており、テストステロンへの影響も示唆されています」(千葉大学墨田漢方研究所の薬剤師・中尾文香さん)。

男性更年期に伴うイライラなどのメンタル症状に関しては、中尾さんは抑肝散や抑肝散加陳皮半夏などを投薬することもあるという。「不妊に関しても、補中益気湯で精子の濃度や運動性が上がったという報告があります。気になる方はぜひ一度相談に来てください」。

腸内環境にも作用することが明らかに。

“21世紀は腸の時代”といわれるほど、腸内環境が注目される。腸内細菌の存在すら不明だった時代に生まれた漢方薬の構成生薬が、腸内環境を介して効く事実も徐々にわかってきた。

まずは甘草。その成分グリチルリチンは腸内細菌に分解されてグリチルリチン酸となり、抗炎症作用を示す。次は大黄。含まれているセンノシドという成分は腸内細菌の代謝でレインアンスロンとなり、腸管の蠕動運動を促してくれる。また、山梔子の成分ゲニポシドは、腸内細菌が作る酵素でゲニピンに変換され、肝機能を改善し黄疸などの治療に効果を発揮する。この他、補中益気湯は小腸にある免疫の要・パイエル板を刺激し、免疫を活性化することも判明している。

右から甘草(かんぞう)、大黄(だいおう)、山梔子(さんしし)。植物由来の生薬は繊維質が多く、消化吸収されずに大腸まで辿り着き、そこで多彩に作用するのだ。

中国では続々と新処方が登場中!

現在、日本で健康保険が使える漢方薬処方の50%以上は、およそ1800年前に中国で作られたもの。葛根湯、大建中湯などがそれにあたる。同じく保険が利く十全大補湯や加味逍遙散などが誕生したのも、約900年前の宋代まで遡る。

一方、中国ではこの瞬間も新しい処方が続々と生まれている。「これは日本の漢方には見受けられない動き。生薬の新たな組み合わせで作られる新薬は“中成薬”と呼ばれており、現地の薬局や病院で普通に処方されています」(日本薬科大学の新井一郎教授)。代表的な中成薬には、高血圧傾向がある人の頭痛や肩こりに効く「冠元顆粒」、消耗した体力を補う「麦味参顆粒」などがある。ただし日本では保険適用外だ。

生薬研究でノーベル賞受賞!

抗寄生虫薬イベルメクチンを開発した大村智氏は、2015年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。この際、同賞を同時に受けたのが、中国人医学者の屠呦呦(と・ゆうゆう)氏。中国生まれの生粋の中国人がノーベル賞を受けた最初の例であり、伝統的な中医学が受賞の対象となったのも初めてだ。彼女の受賞理由は、途上国を中心に猛威を振るうマラリアの特効薬アルテミシニンの発見である。研究班を率いて中医学の古典や民間療法を徹底リサーチ。2000もの処方を洗い出し、無数の薬草を根気よく調べ尽くし、ヨモギの一種の黄花蒿からアルテミシニンを抽出したのだ。「アルテミシニンとその誘導体には抗腫瘍作用もあり、がん治療薬の開発も進んでいます」(山本さん)。

22世紀にも漢方がなくならないといいえる理由。

かつて「3時間待ちの3分診療」という言葉があった。仕組みの見直しなどで待ち時間はかなり短縮したが、診療時間が短い、医師がパソコンばかり見て話を聞かない、カラダを診ないといった嘆きの声は多い。

その点、漢方医や漢方薬剤師は、患者一人ひとりとしっかり向き合う。「漢方は病名ではなく体質と症状に処方しますから、患者さんの不調や悩みを詳しく聞くのが基本。舌を診たり、脈診や腹診などでカラダに直接触れたりもするので、患者さんの満足度は高いのです」(新井さん)。話を聞いてもらって不安が和らぐだけでも、症状が改善することもある。この先医学・医療がどんなに進歩しても、患者と真摯に向き合う漢方の存在意義は大きい。

敗血病に対する血洗浄の効果。

感染症で全身の臓器に深刻な障害が及び、死亡リスクが高まる怖い病気がある。「敗血病」だ。その敗血病の治療に、中医薬「血必浄」が有効という驚きの研究報告が2023年に中国から出ている。

血必浄とは、紅花、赤灼、川芎、丹参、当帰という5つの生薬をブレンドしたもの。04年に中国政府から敗血病や多臓器不全症に用いるための許可を得ている。研究グループが敗血病患者に血必浄を点滴で12時間ごとに5日間投与したところ、生理食塩水を投与したプラセボ群と比べて28日後の死亡率が有意に下がっていた。血必浄の有効成分は血液の凝固を防いだり、免疫の働きを調整したりすることにより、敗血病の死亡率を下げていると推察される。

敗血病患者1790人を、血必浄投与群とプラセボ群に無作為に分けて調べたところ、28日後の死亡率は投与群が有意に低いという結果が得られた。