教えてくれた人

小川恵子(おがわ・けいこ)/広島大学病院漢方診療センター長。名古屋大学医学部卒業。金沢大学、千葉大学などを経て現職。小児外科医の傍ら、中医学の古典から漢方の最先端までカバーする。日本外科学会専門医、日本東洋医学指導医。医学博士。

先人から伝わる、漢方の基礎知識。

漢方の源流となり、漢方薬の処方を左右するのが、古代中国で生まれた中医学の伝統的な考え方。MRIなどテクノロジーの影も形もない時代、先人が知恵を絞り、カラダや病気を理解するために築き上げた偉大なロジックだ。

漢方薬の生薬成分の薬効が科学的に証明されつつあるように、こうしたロジックが西洋医学にはない漢方独自のチカラの源泉となっていることもわかってきた。

今回はそこから7つの基本理論をピックアップ。できるだけ優しく解説していこう。教えてくれるのは、中医学と漢方の理論にも実践にも詳しい広島大学病院漢方診療センター長の小川恵子先生。素朴な疑問をぶつけるのは、漢方界隈に興味津々だが、まだ何も知らないTarzan編集部。二人の対話から、漢方の奥深い世界を理解する扉がいま開かれる!

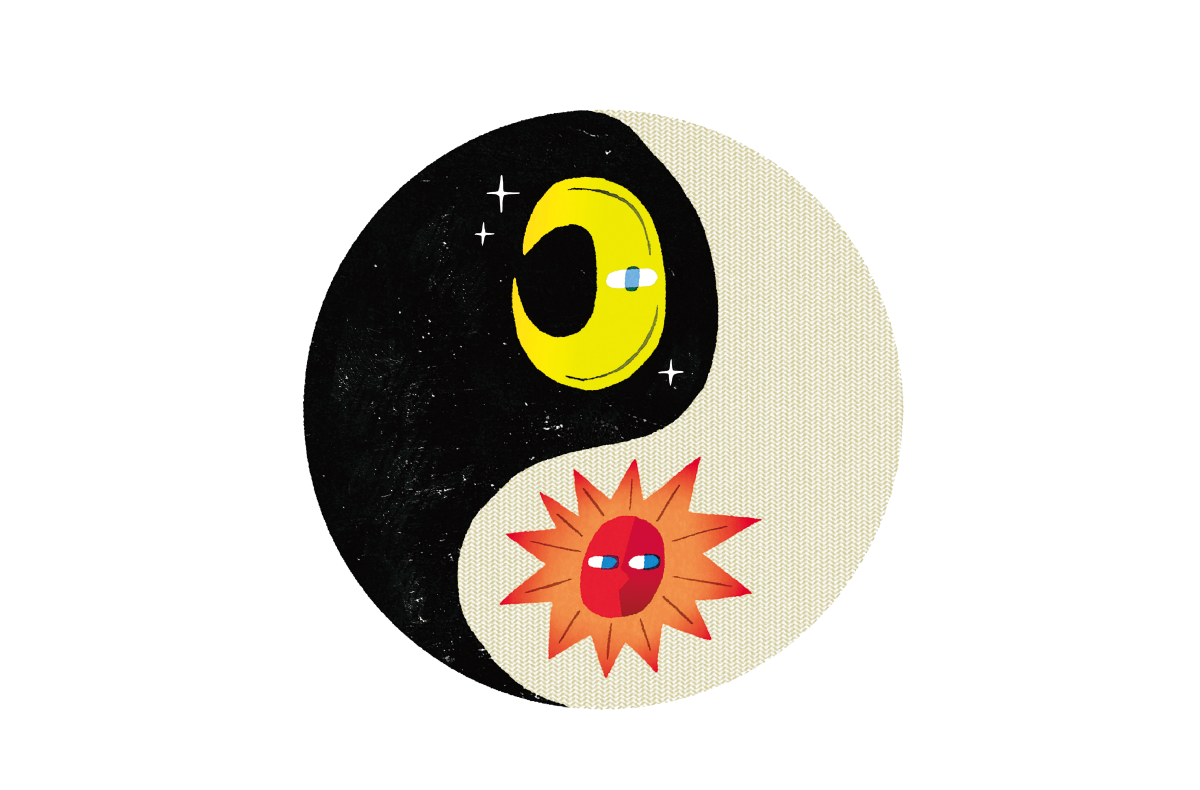

1.陰陽|「良し悪し」ではなく二極のタイプ。

漢方医学の基本のキ。同じ人に陰陽が共存する場合、均衡も大事。陰証にはや、陽証にはやといった生薬を用いる。

Tarzan

先生、いきなりですねぇ。毎度熱が出て汗を一杯かきます。

小川先生

良し悪しじゃないの。ウイルスやストレスなど外からの要因への反応は人によって異なる。たとえば、風邪をひいて熱が出やすいのが「陽証」、熱はあまり出なくてだるさを感じるのが「陰証」。どちらのタイプかで漢方の処方は変わるのよ。

Tarzan

古代中国では、万物を対極的な2つの因子で二元論的に捉える。そのベースが陰陽ですね。

Tarzan

いまスマホで調べました。病気になって慌てないように、日頃何に気を付けるべきですか。

小川先生

君のような陽証は熱が溜まりやすいから、暴飲暴食しないこと。高血圧、糖尿病にも注意。

小川先生

筋肉が落ちないように肉も魚もモリモリ食べて、活動的に過ごしてほしい。高齢者はとくに。

【陰証】寒がりで体温が低い、非活動的、顔色が青い、温かい飲み物を好む。

【陽証】暑がりで体温が高い、活動的、顔色が赤い、喉が渇きやすく冷たい飲み物を好む。

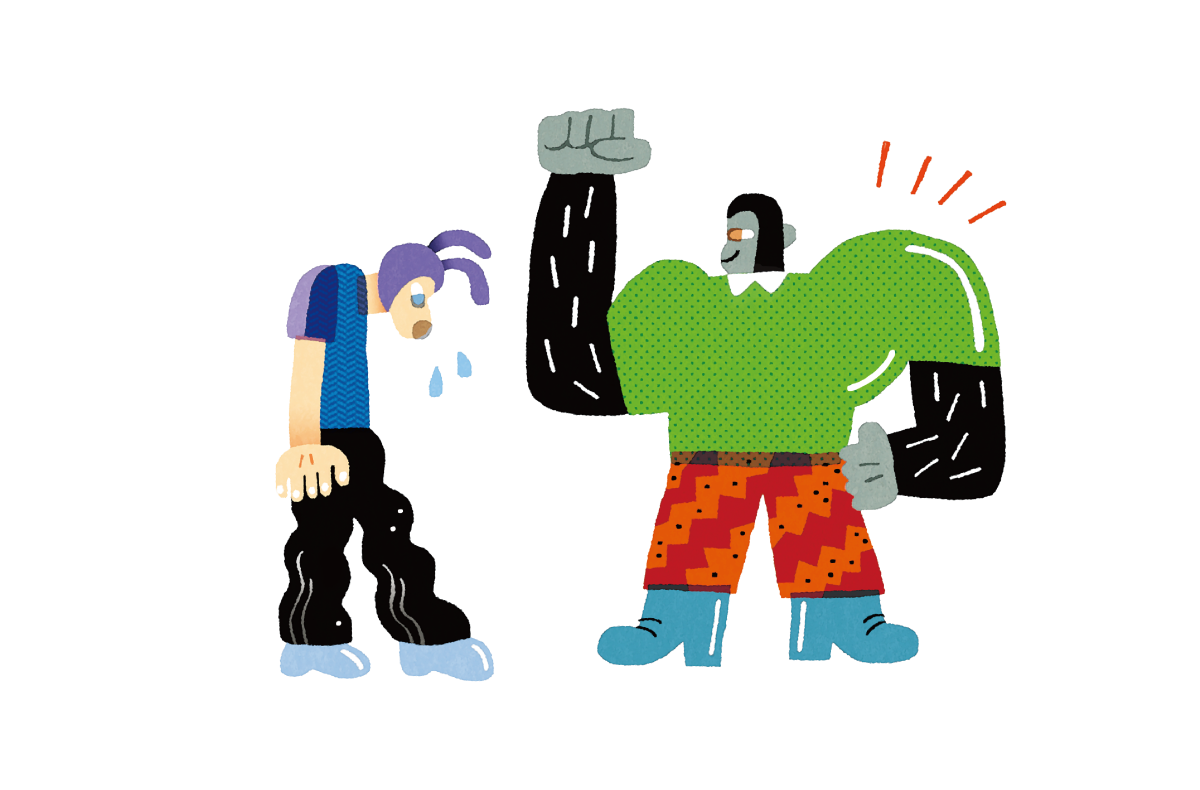

2.虚実|不足している状態と、過剰な状態。

虚は補い、実はする(取り去る)ことを「補虚瀉実」という。補うにはや、瀉するにはやなどが処方される。

Tarzan

虚実も二元論っすね。痩せ細って元気がないのが虚、筋骨隆々でパワフルなのが実とか?

小川先生

普通はそう考えるわよね。虚実を別の尺度と考えるか、それとも同じ尺度の両極と考えるかで違うの。体力の有無で捉える君の考え方は後者。江戸時代から昭和初期までは主流だった。

Tarzan

時代とともに漢方理論もビミョーに変わるんですね。

小川先生

虚実を別の尺度と考えると、虚は何かを補わないといけない状態であり、実は過剰なものを取り去るべき状態。こっちが伝統的で正当的な解釈ね。

小川先生

短時間でパッと漢方薬を処方したいなら同じ尺度の両極と見た方が簡単だけど、本来は違う尺度で捉えるべきかなぁ。

Tarzan

「人は見かけが9割」とかいうけれど、何事も見かけだけでは判断できないですよねえ。

小川先生

ただ違う尺度で捉えると、虚の中にも実があったり、実の中にも虚が混じっていたりする。人体を複雑なものと理解しているから、あえてそう考えるの。

【虚証】足りない部分を補うべき状態。

【実証】過剰な部分をカットするべき状態。

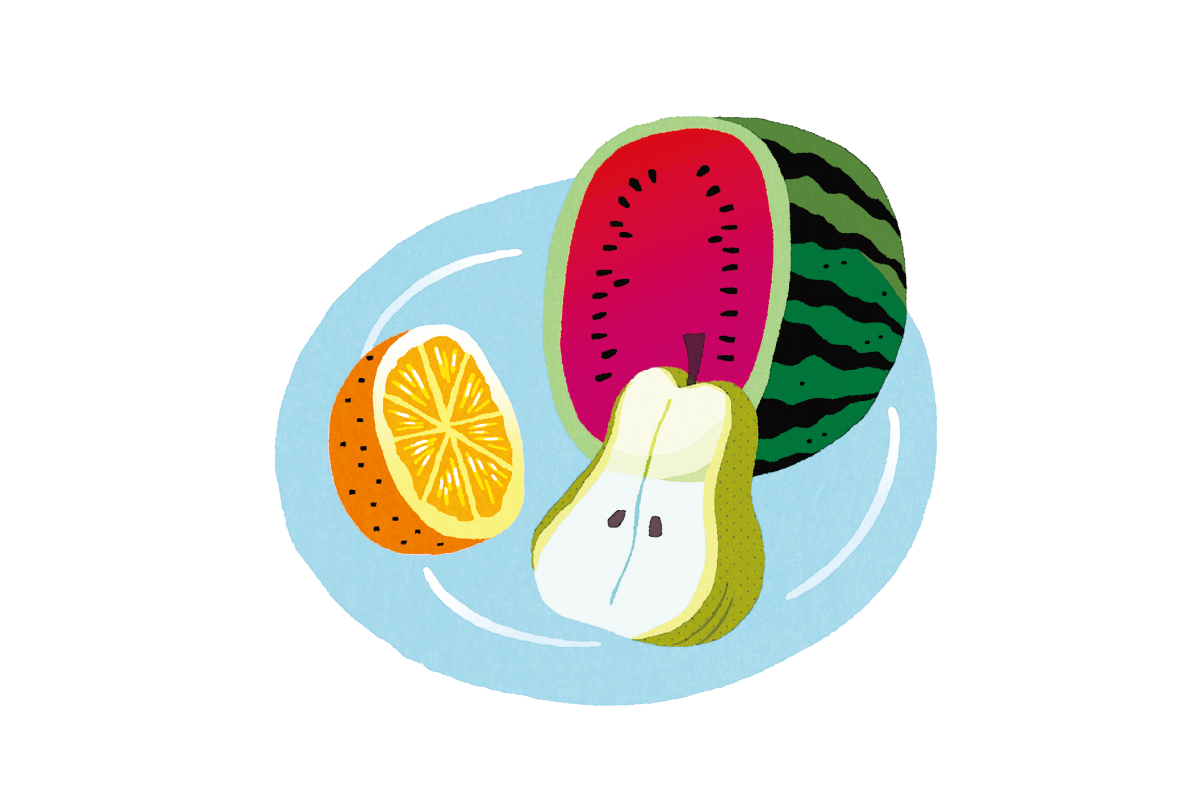

3.表裏|病気が起こっている場所。

果物に喩えると病気が果皮に留まるのが表証、果肉に及ぶのが裏証。表証は発熱、悪寒、頭痛など、裏証は便秘、下痢などが起こる。

Tarzan

葛根湯ですかね。風邪をひくと発熱するので、ひき始めに発熱発汗を抑えるために飲みます。

小川先生

病気が「表」の段階に留まるうちに、早く手が打てたら回復しやすい。葛根湯はそのための漢方薬の代表ね。

小川先生

皮膚、皮下組織、筋肉などね。表裏とは、病気が起こっている場所を指す言葉です。

小川先生

その通り。表の奥の深部が「裏」。臓器のことね。

Tarzan

病気が表より深いところを侵す前に先手を打つ。“病膏肓に入る”となったらヤバいから。

小川先生

難しい言葉を知っているのね。膏は胸の下、肓は横隔膜のことだから、まさしく裏ね。

Tarzan

風邪を放っておくと好物も食べられないほど食欲が失せたり、お腹を下したりして内臓トラブルに発展しますよね。それが裏か。漢方は表にも裏にも効く?

小川先生

表の段階と裏の段階で処方される漢方薬は変わる。両者の中間の半表半裏証もあるのよ。

【表証】皮膚、皮下組織、筋肉、関節などカラダの表面に変化が表れている状況。

【裏証】表よりも深い内臓などに変化が表れている状況。

4.寒熱|病気によるカラダの変化。

寒証を温めることを「補養散寒」といい、附子、、といった生薬が用いられる。陽証を冷ますことを「清熱」といい、黄連、などの生薬が処方される。

Tarzan

次は「寒熱」です。ざっと調べると、寒けがするのが「寒」、火照った感じがするのが「熱」とあります。これって「陰陽」と似ていませんか。

小川先生

似ているけど、違うものなの。陰陽が外的な要因に対するヒトの反応だとしたら、寒熱は病変もしくは病気によるカラダの変化の性質を表している。

小川先生

そうね。現代的に言うと新陳代謝が落ちるのが「寒証」、その反対が「熱証」というイメージかな。自覚的には寒証は寒さを感じるし、熱証は火照った感じがするけれど、あくまで感覚的で体温とは別の話。

小川先生

質問がなかなか専門的になってきたわね。寒証には温める生薬、熱証には冷やす生薬を処方するのが基本方針よ。

小川先生

でもね、寒証と熱証が混在することも多い。上半身には熱があるのに、下半身には寒があったりするのはザラです。

Tarzan

「あなたは寒証だから温めましょう」と決めつけると、逆効果になることもあり得ますね。

【寒証】蒼白、冷感、四肢・腰背部の寒気など。

【熱証】充血・紅潮、熱感、胸焼け・口臭など。

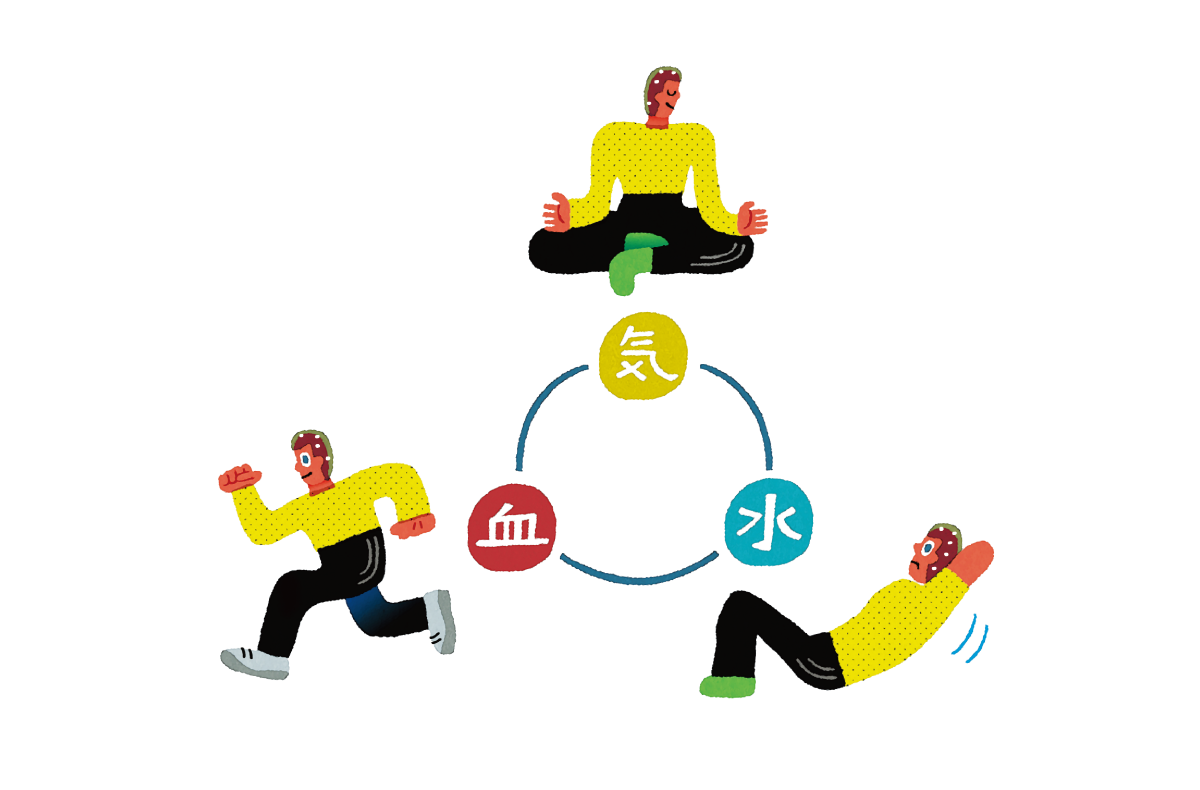

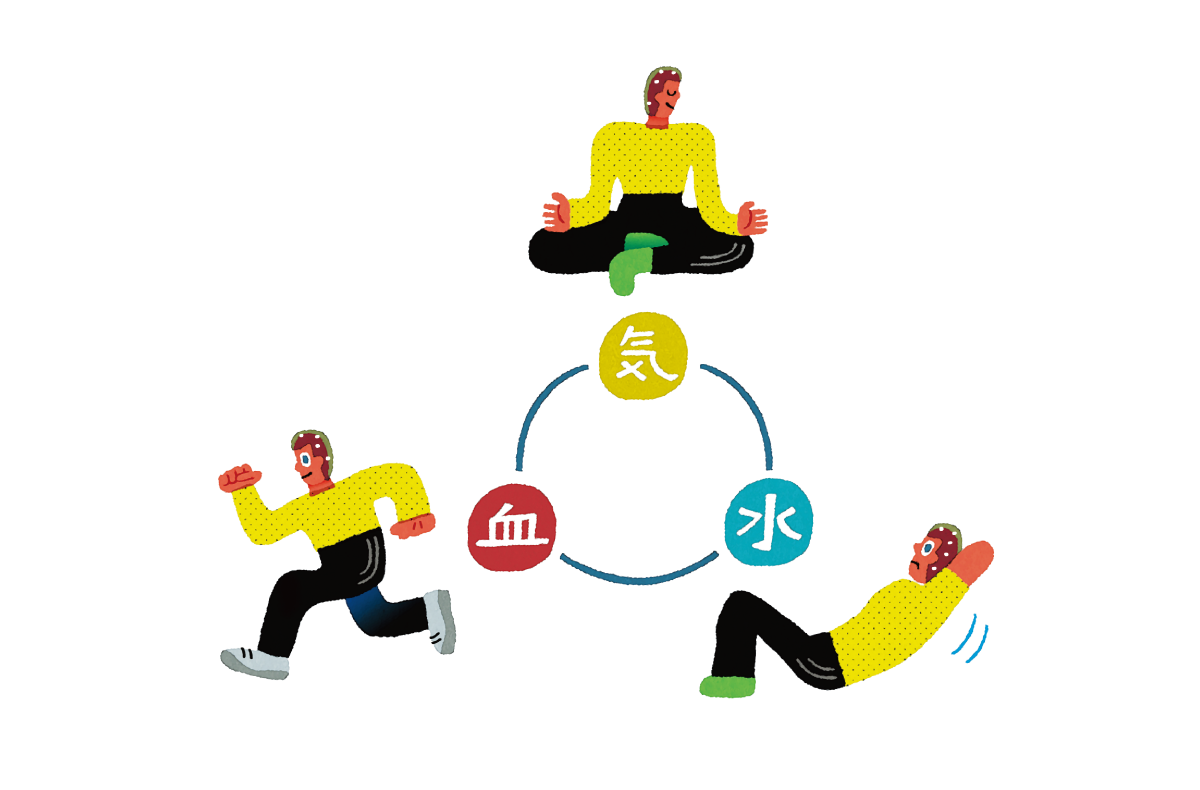

5.気血水|構造と機能を保つ3要素。

気血水は、人体の構造と機能を保つのに不可欠な3要素。漢方では、気血水が過不足なく、滞りなく、なおかつ関連して巡っているのが健全な状態と捉えている。

Tarzan

これはググらなくても何となくわかります。気が生体エネルギー、血が血液、水はリンパ液などの血液以外の体液ですね。

Tarzan

ただ血と水はわかるんですが、気ってナゾ過ぎる。エネルギーって目には見えないし。

小川先生

じゃあ、聞くけど、血や水が体内を巡っているのはなぜ?

Tarzan

それは心臓や筋肉が頑張って動いているからでしょ。

Tarzan

それは細胞がエネルギーを作るから……。あ、エネルギーだ。

小川先生

でしょ。血水はカラダの構造を保つのに不可欠だけど、それを機能させるには気が必要ってこと。構造なくして機能なし、機能なくして構造なし。

小川先生

だから気血水はバラバラに捉えるのではなく、三位一体で考えてほしい。患者さんには「私、気が足りない“気虚”なんです」っておっしゃる方もいるけど、その背景に気以外の血水の異変が隠れているかもしれない。

Tarzan

筋トレ、有酸素、休養のように3つでワンセットなんですね。

【気】生命を生き生き機能させるエネルギー。

【血】血液。

【水】血液以外のリンパ液などの体液。

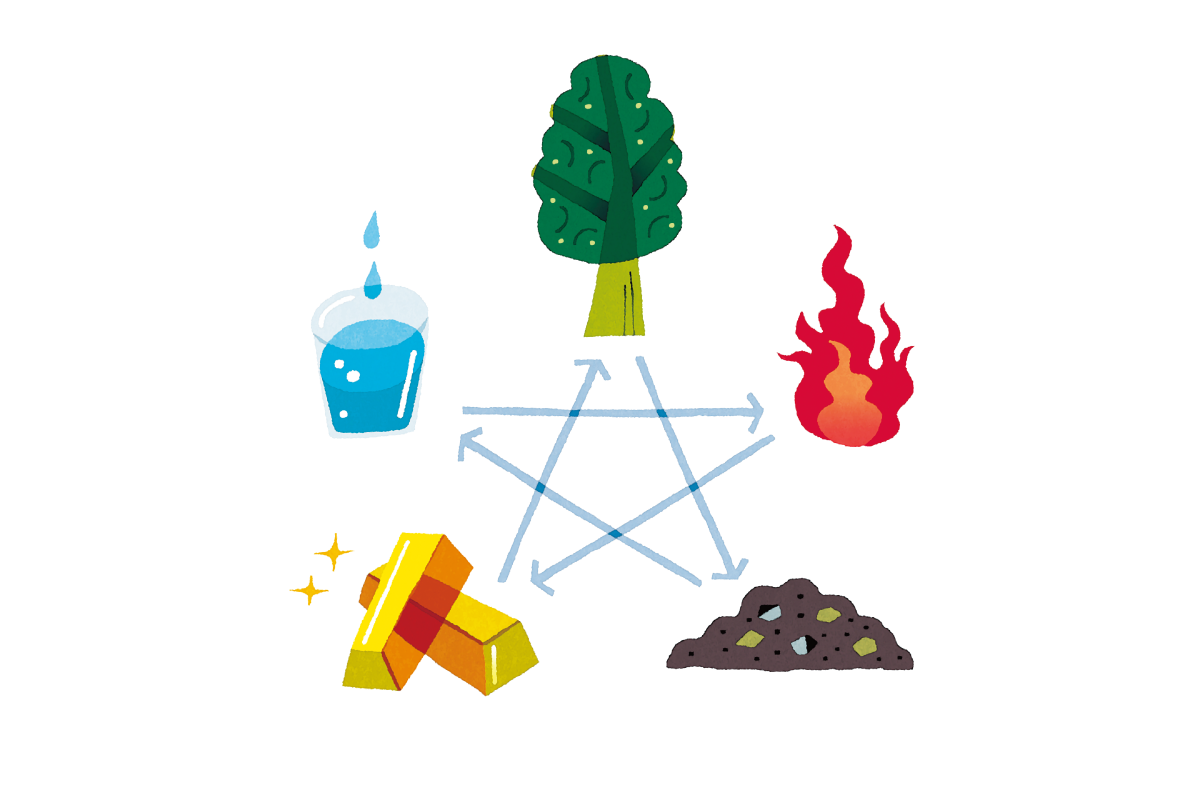

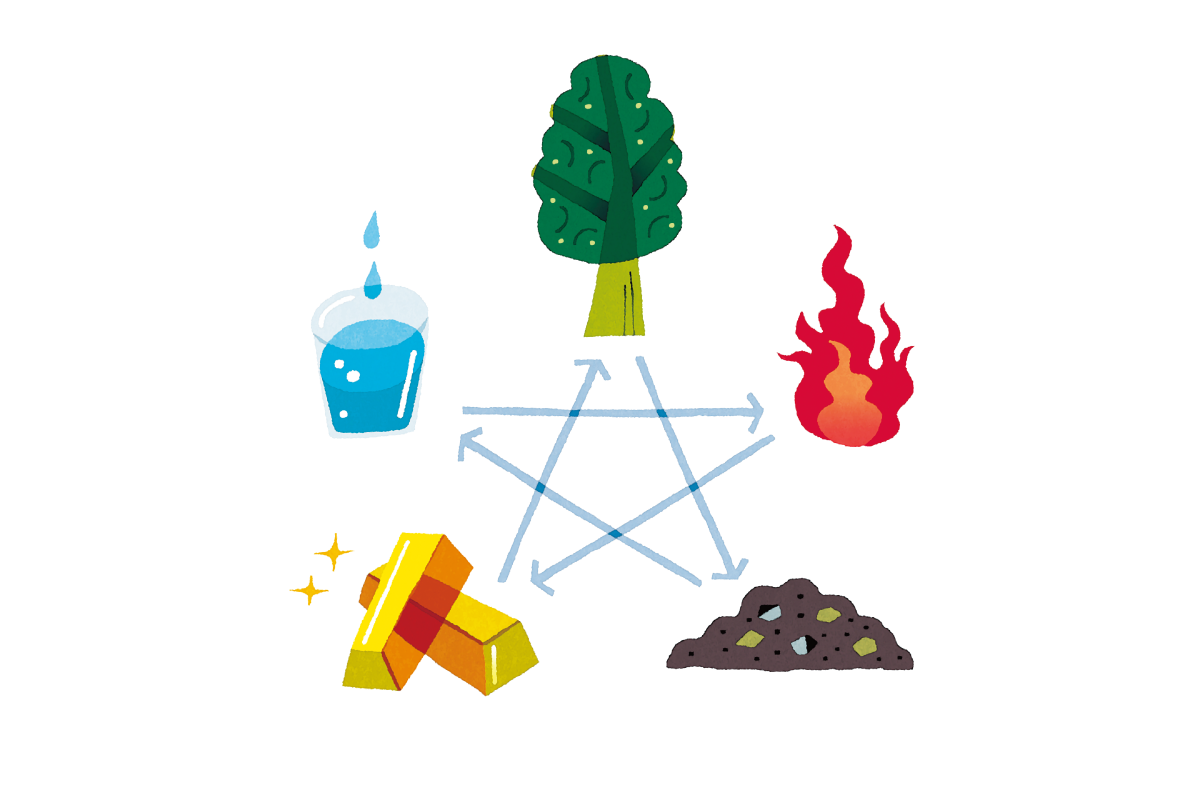

6.五臓|5要素で万物はなり、関連する。

万物は「木・火・土・金・水」の5要素からなり、「相性相剋」の関係で互いに影響。肝は「木」、心は「火」、脾は「土」、肺は「金」、腎は「水」に属する。

小川先生

ベースは「木・火・土・金・水」の5要素で万物はなり、関連するという思想。五行説ね。

Tarzan

それを「肝・心・脾・肺・腎」の五臓に当てはめた。でも、肝=肝臓じゃないんですよね。

小川先生

人体の機能を5つに分類した五臓が先にあり、のちに解剖で臓器の働きを個別に見られるようになり、「肝・心・脾・肺・腎」の漢字を当てはめたの。

Tarzan

だからややこしいのか。そのうえ五臓には相互関係がある。

小川先生

たとえば、肝は心を養い、心は脾を養う。これを「相生関係」というの。いわば母子関係。

小川先生

それと対照的に、相手を弱める「相剋関係」もある。肝は脾を弱め、腎は心を弱める。

小川先生

そこが利点。心自体にアプローチしてダメなら相生関係の肝を盛んにする手もあるし、相剋関係にある腎を抑える手もある。

【肝】感情や自律神経に関わる。

【心】精神、意識、血の循環を司る。

【脾】消化吸収を司り、気血水を作る。

【肺】気と呼吸をコントロールする。

【腎】成長や発育を左右する。

7.証|漢方的に下した診断結果。

「望診」「聞診」「問診」「切診」の「四診」で得られた情報で陰・陽・虚・実・表・裏・寒・熱の8つに分類し、病気や不調を分析することを「八綱弁証」という。

小川先生

これまで語ってきた多彩な視点から患者さんを捉えた末、漢方的に下した診断結果ね。

Tarzan

僕が風邪をひいたとき、葛根湯がよく効くとしたら……。

小川先生

そう捉えてOK。証というと必ず治療と結びつきます。

Tarzan

患者側が素人考えで勝手に決めつけちゃいけないのかぁ。

小川先生

患者だけじゃない。「あなたは気虚だから、このお薬ね」というセンセーにも要注意。

小川先生

“気虚”は気血水の気が足りないという意味だけど、証は気血水だけでは判断できない。

Tarzan

そうか。陰陽、虚実、表裏、寒熱などの視点でクロスチェックしないと、一人ひとりに合った診断・治療は望めませんね。

小川先生

しかも体調は毎日変わるし、ストレスなどに対する反応も時間経過とともに変化する。

Tarzan

僕もずっと葛根湯証なままでない可能性があるのか。漢方に少し詳しくなった今日の僕は、昨日の僕とは違いますからね。