教えてくれた人

川嶋朗(かわしま・あきら)/神奈川歯科大学大学院統合医療学講座特任教授。〈統合医療SDMクリニック〉院長。東京女子医科大学で腎臓の代謝研究および西洋医学と代替医療を統合した医療実践を背景に、2014年より現職。

川村哲也(かわむら・てつや)/東京慈恵会医科大学客員教授。同大学卒業後、米バンダービルト大学腎臓小児科へ留学。東京慈恵会医科大学教授、同臨床研修センター長を経て2022年より現職。患者のための腎臓病教室などを開催。

上月正博(こうづき・まさひろ)/山形県立保健医療大学学長、理事長。東北大学名誉教授。腎臓専門医。日本および国際腎臓リハビリテーション学会理事長を歴任。2018年腎臓リハビリの功績により「ハンス・セリエメダル」を受賞。

メタボは最大の敵!リスクの高い食べ物の頻度を落とせ。

肉の脂身、ハンバーガー、揚げ物、菓子パンなどはとくにリスクが高い。肉は赤身、揚げ物より焼き物など代替を。

他の臓器に比べて加齢の影響を最も受けやすいのが腎臓。前述した通り心臓から四六時中血液が流れ込んでくるため、加齢で高血圧や動脈硬化になると血液の流れが悪くなって腎臓の機能が低下する。また糖尿病の合併症で腎臓の血管障害が起こる糖尿病性腎症はあまりにも有名だ。

黙っていても加齢で腎臓は衰える。さらに肥満の先にあるメタボ系の基礎疾患と同時進行で腎臓劣化のリスクはより大きくなっていく。備えよう。

「腎臓の機能を正常に保つためには負担が大きくなる食べ物を避けることが得策です」(山形県立保健医療大学学長・東北大学名誉教授の上月正博さん)

負担が大きい食べ物とは高カロリー、高脂質、高糖質、塩分過多といったもの。頻繁に食べればメタボまっしぐら系の食物はたまのごほうびとし、他の選択肢を増やそう。

肉の脂身、ハンバーガー、揚げ物、菓子パンなどはとくにリスクが高い。肉は赤身、揚げ物より焼き物など代替を。

外食ではサプリを活用。

メタボ防止のために食生活は正しく栄養バランスを整えて、と言っても外食での実行はなかなか難しい。神奈川歯科大学大学院特任教授の川嶋朗さんはこの問題をサプリで解決。

「食前に食物繊維のサプリを飲んで食中にマルチビタミンミネラル、食事後半で脂肪を分解する胆汁酸が出てくる頃にDHAを摂ります」

結果、血糖値の上昇は回避され、不足している栄養は補完され、血液はサラサラに。これぞ戦略的サプリ摂取法。

家飲み禁止、ノンアル導入。

大量飲酒もメタボへの道。東京慈恵会医科大学客員教授・川村哲也さんは、

「以前はワインを1日1本飲んでいましたが、これ以上飲むと危険という血液検査の数値が出て以来、家飲みは一切やめて、ノンアルコールのビールを導入しました」

結果、3㎏体重が落ちたそう。

適塩を心がけよ。無塩朝食をお試しあれ。

慢性腎臓病、CKDのステージの1から5まで一貫して推奨されている食事療法が塩分の制限。腎臓ケアでは減塩がマストとなる。

理由は次の通り。塩分を過剰摂取する→体内の塩分濃度が高くなる→元に戻すために水分を摂るため体内の水分量が増える→血液量が増えて血圧が上がる→腎臓内の血管が硬くなる→腎臓の機能が低下する。

ただでさえ日本人は塩分を摂り過ぎの傾向がある。まずは適塩の食生活を身につけることから。

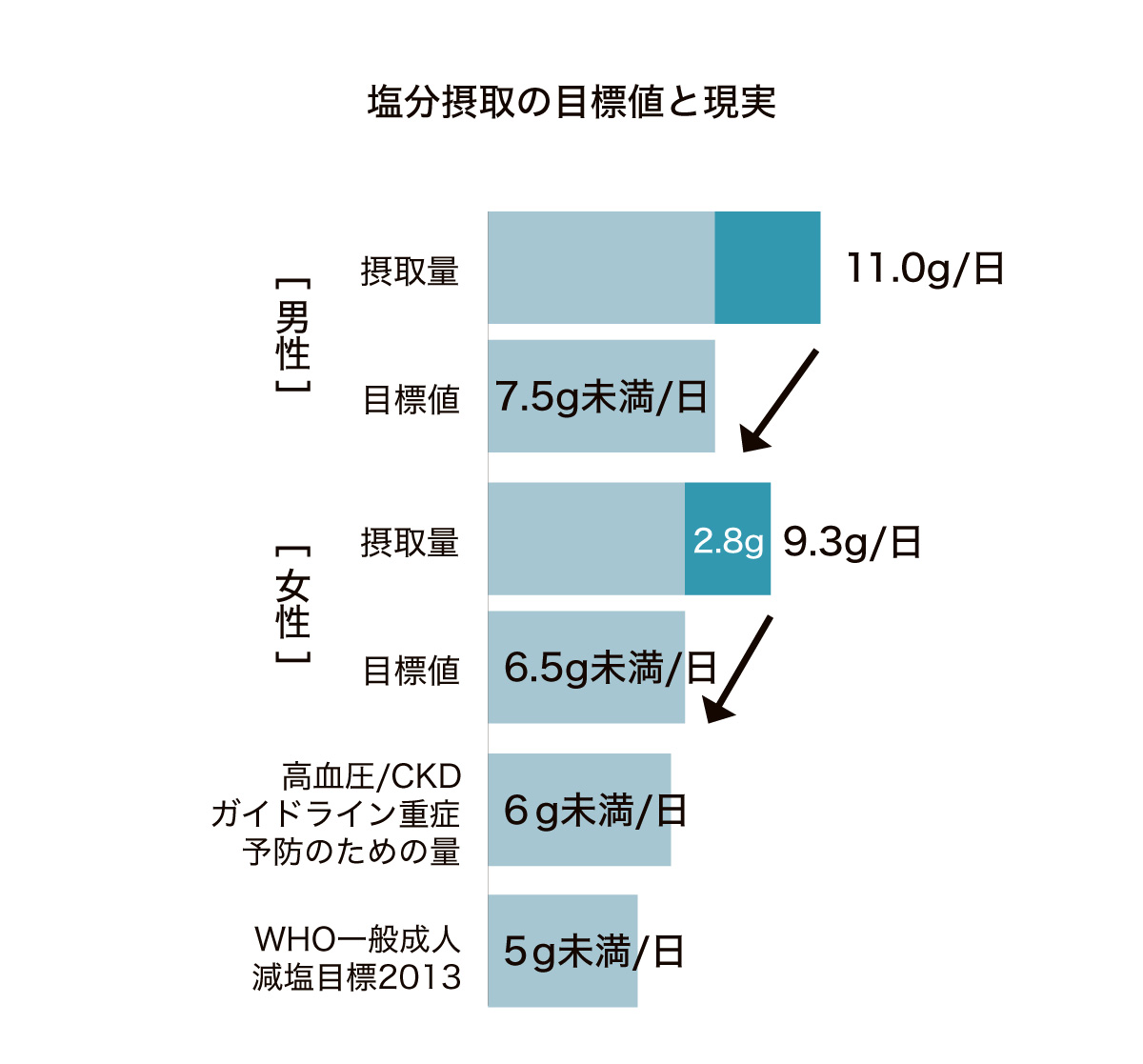

1日の塩分摂取量の目標値は7.5g未満。でもこれ、外食をするとあっという間にオーバーしてしまう。というわけで3度の食事で塩分摂取のメリハリをつけることがおすすめ。

「昼は会社の近くで外食をしたり夜は仕事の付き合いなどで会食をする。そうしたときには塩分は減らせないと思うので、自分でコントロールできる朝だけは無塩の食事をしましょうという提案をしています」(上月さん)

塩不使用レシピ3品、ぜひお試しを。

精製塩より天然塩。

原料となる塩を加工して塩化ナトリウムの純度を高めたものが精製塩。一方、海水や湖水などから伝統的な方法で作られたものが天然塩。こちらは塩化ナトリウムの他、マグネシウムやカリウム、カルシウムなどのミネラルが含まれている。

「同じ量を使うのなら微量栄養素が含まれている天然塩がいいでしょう。ただし摂り過ぎは禁物」(川村さん)

「さしすせそ」を抜いてみる。

さ=砂糖、し=塩、す=酢、せ=せいゆ(醬油)、そ=味噌。これがいわゆる5大調味料。寿司店のフルコースで最後のお椀まで辿り着けば、これらすべての調味料をカバーすることになる。とはいえ、濃い味系の調味料の味に慣れてしまうと舌はより大きな刺激を求めるように。

「減塩のために1週間だけさしすせそをやめてみるというのもひとつの手だと思います。とくに塩味に関する感覚は簡単に変わります。入院した後に外食をすると塩辛い、と感じた経験のある人もいるはずです」(上月さん)

“断調味料”で舌を薄味に再教育。

調味料はかけるでなく「つける」。

当たり前のように卓上備え付けの醬油を手に取って、冷や奴や焼き魚やお浸しにじゃんじゃんかけまくる。この習慣はただちに禁止。

「塩や醬油、ソースなどの調味料は料理にかけない。上から“かける”のではなく“つける”習慣をつけましょう。お寿司もシャリではなくネタに少しだけつける工夫を」(川村さん)

1日の塩分摂取量を意識する。

成人男性の1日の塩分摂取量の目標値は7.5g未満だが、現実は10g以上の塩分を摂っている。女性も男性ほどではないが目標値を上回る塩分摂取量。そのまま調子に乗って濃い味付けの食事を続けていけばCKDは免れられない。すると、重症化予防のために塩分摂取量の目標値はさらに引き下げられて6g未満に。

今のうちから減塩ライフスタイルを確立し、死ぬまで1日7.5gの塩分を摂取できる人生を送ろう。

日本人男性の塩分摂取目標値が1日7.5gなのに対し、WHOの一般成人の減塩目標は5g未満。日本の食卓がいかに塩や醬油、味噌などの調味料に頼っているかが分かる。

「平成30年国民健康・栄養調査」および厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2020年版)

薬味を活用せよ。

豆腐1丁と刻んだキャベツと大根、たまにタマネギ。これが上月さんの大学勤務日の朝、昼、晩の食事だという。

「タッパーに入れた豆腐と野菜を辣油、刻み生姜、刻みニンニクなどの調味料や薬味にディップして食べています。辣油は辛いのでオリーブオイルのように食べ過ぎる心配もナシ。塩分ゼロのこの食事をもう何年も続けています」(上月さん)

塩分は含まれていないけれど、やはり“かける”ではなく“つける”が基本。案外クセになるかも?

昼に汁物は食べるな。

忙しいビジネスマンのランチではサクッと食べてパッと店を出られる麺類が大人気。でも、問題はスープ。蕎麦のつゆを飲み干すという人は稀だがそば湯で割って飲む分だけでも結構な塩分量。ラーメンの場合はスープ完飲という人も珍しくない。

「ラーメン1杯に最低でも5gくらいの塩分が含まれます。スープを全部飲んだら1食でアウトです」(川村さん)

意外に気づかない塩分に注意。

減塩なんて簡単だ。だって日本には「だし」という旨味文化があるのだから。でもそのインスタントのだしにも塩分が含まれていることは意外と見逃されがち。その他にもかまぼこなどの練り物は塩分が比較的含まれているし、魚の水煮缶も製品によっては塩分が多く含まれているものもある。

インスタントだしをお湯に入れてさらに塩味を加える、かまぼこに醬油をつける、サバ水煮缶を味噌汁に入れる。もしかして無意識に腎臓に負荷をかけているかも。改めて製品情報の確認を。

おすすめだしパック | 大田記念病院が考えただしパック

減塩に取り組む脳神経センター大田記念病院と元祖だしパックメーカー〈カネソ22〉がコラボした食塩・砂糖・調味料(アミノ酸等)不使用のだしパック。かつお節、いわし煮干し、さば節、昆布、椎茸を配合。10g×10袋、550円。WEBサイト

補腎食を心掛けろ。

東洋医学的に言うと五臓六腑の中で「腎」は人の一生を左右する一番重要な臓器だという。

「腎は先天の気、後天の気という生きるエネルギーの源。食べたものが腎に送り込まれることで腎の気が作られ、気が正常な状態だと健康、気が滞ってしまうと病気になります」(川嶋さん)

腎の気を養う大事な因子のひとつは食事。「五色・五臓・五味」という東洋医学の考え方では腎の気を養うのは主に黒い食材。この冬は補腎食で英気を養おう。

主な食材表

| 黒ゴマ | 栗 | エビ |

| くるみ | 山芋 | トウガン |

| 松の実 | ニラ | クコの実 |

おすすめ補腎献立

●長芋のニラ玉焼き

【材料】

・長芋…50gニラ…3株

・A[薄力粉…小さじ2、卵…1個、桜エビ…大さじ2、クルミ(砕いたもの)…大さじ2]

【作り方】

1.ニラはざく切りにする。クルミと桜エビは砕く。

2.長芋の皮を剝いてボウルにすりおろし、Aを加えて泡立て器でよく混ぜ合わせる。

3.2に1のニラを入れて箸で混ぜる。

4.熱したフライパンにゴマ油(分量外)をひき、3の生地を入れて焼く。

5.皿に盛り付け、ポン酢(分量外)を添える。

●鶏と大根のスープ

【材料】

・鶏挽き肉…20g

・大根…2cm

・A[生姜…スライス2枚、オイスターソース…小さじ1/2、水…150ml、水溶き片栗粉(水と片栗粉を1:1で混ぜたもの)…適量]

・クコの実…好みで

【作り方】

1.大根は皮を剝き、適度な大きさに切る。

2.小鍋を火にかけ、鶏挽き肉を炒める。挽き肉の色が変わってきたら、大根も一緒に炒める。

3.2にAを入れ、大根が柔らかくなるまで煮る。

4.片栗粉でとろみをつけ、クコの実を加える。

●茹でエビの香味だれ添え

【材料】

・有頭エビ…5尾

・A[ニンニク(みじん切り)…小さじ1/2、生姜(みじん切り)…小さじ1/2、サラダ油…小さじ2]

・B[ニラ(みじん切り)…大さじ1、醬油…小さじ2、酢…小さじ2、砂糖…小さじ1/2、粉唐辛子…小さじ1/2]

【作り方】

1.小鍋に湯を沸かし、エビを茹でる。

2.ガラスの容器にAを入れ、600Wで1分加熱する。

3.2にBを加えてよく混ぜる。

4.1のエビに3のタレをつけて食べる。

水分の摂り方を意識せよ。

尿量が400ccを切ると体内に有害物質が溜まりだすという。なので1日1.5Lの水分補給は必須。ただむくみが気になる場合は、漢方薬の力を借りるという手も。

「透析で体内の水を引いていくと途中で血圧が一気に下がり、十分な除水ができずにむくみの症状が出ることがあります。そこで五令散という漢方薬を患者さんに服用させたところ、血圧が下がらず、むくみの水分を血管に引っ張ることができました」(川嶋さん)

リンを遠ざける。

リンは骨や歯の材料になったり神経や筋肉の働きを助けたりとカラダに必須なミネラル。ただし腎機能が低下すると余分なリンの排泄ができなくなり、高リン血症に。

「高リン血症になると骨以外の場所でリンとカルシウムが結合して血管の石灰化が起こり、心筋梗塞や脳卒中の原因になります。吸収のいいリンが含まれた加工食品の摂取は控えましょう。どうしても食べたいときは茹でてリンの量を減らす手もあります」(上月さん)

ハムやソーセージ、カップ麺などの加工食品には食品添加物のリン酸塩が含まれている。頻度を減らそう。

ヌメヌメ野菜を狙え。

腎機能を低下させる糖尿病予防対策としては食後血糖値を上げないことが基本。主食を吸収の遅い未精製のものにする、食べ順に気をつけるなどの手段はあるが、プラスしたいのがヌメヌメ野菜。

「オクラやナメコのようなぬめりのある野菜には水溶性食物繊維が豊富に含まれていて、食後高血糖を防ぐ働きがあります。また、胃腸をゆっくり移動するので満腹感が得られ、食べ過ぎ防止にもなります」(上月さん)

副菜の小鉢はヌメヌメ野菜で。

タンパク質を摂りすぎてはいけない。

自体重筋トレ派なのにプロテインをがぶ飲みしたり立ち食いステーキで500gの肉に喰らいついたり。腎機能に自信がないという場合、これは厳禁。

「筋肉の衰えを防ぐためにタンパク質は必要ですが、タンパク質の負荷が腎機能を悪化させることも事実です。40〜50代で週1度運動している人なら体重1㎏当たり1.2〜1.3g程度が適量でしょう。僕は個人的に一番いいタンパク質食品は卵だと思っていて、1日2個ずつは必ず食べるようにしています」(川嶋さん)