教えてくれた人

齊藤邦秀(さいとう・くにひで)/1972年、山形県生まれ。ウェルネススポーツ代表ランニングフィットネスラボ代表、日本メディカルフィットネス研究会常任理事、テクノジムジャパンマスタートレーナー。東京学芸大学卒業。大学時代からトレーナーとして活動。卒業後、多くのアスリート、スポーツチーム、芸能人などの指導を行う。健康フィットネス分野の人材育成やプログラム開発にも熱心に取り組む。

Q1. 骨盤の構造はどうなっている?

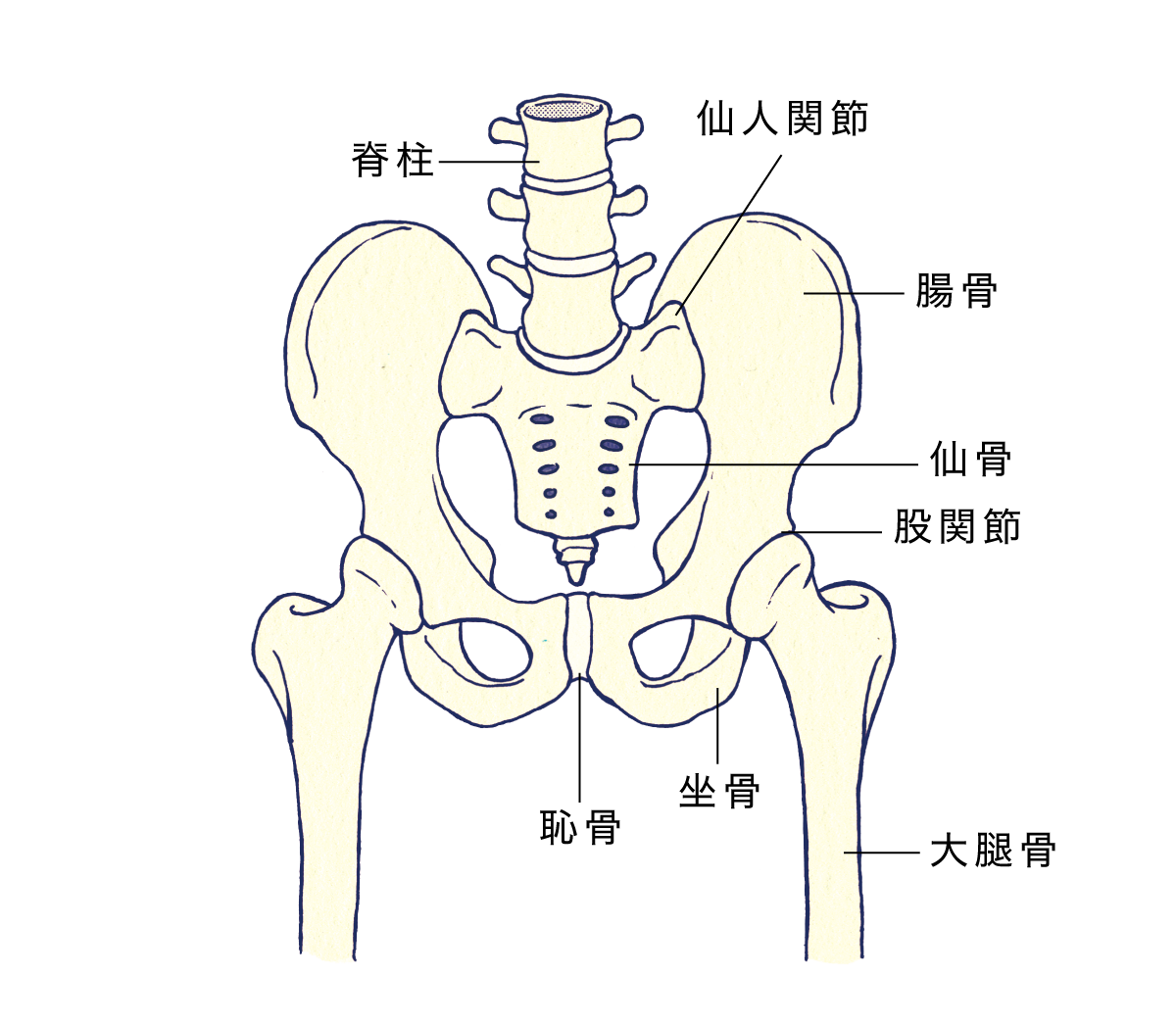

まず正面から骨盤を見てみると、中央には脊柱から続く仙骨があり、その両脇には腸骨がある。で、仙骨と腸骨を繫いでいるのが仙腸関節。

腸骨は左右に張り出し、その下部はすり鉢状になってやや前方の恥骨部分で結合する。この構造は二足歩行の立ち姿勢で内臓をしっかり包み込むため。ちなみに腸骨、恥骨、坐骨を合わせた総称を寛骨と呼ぶ。

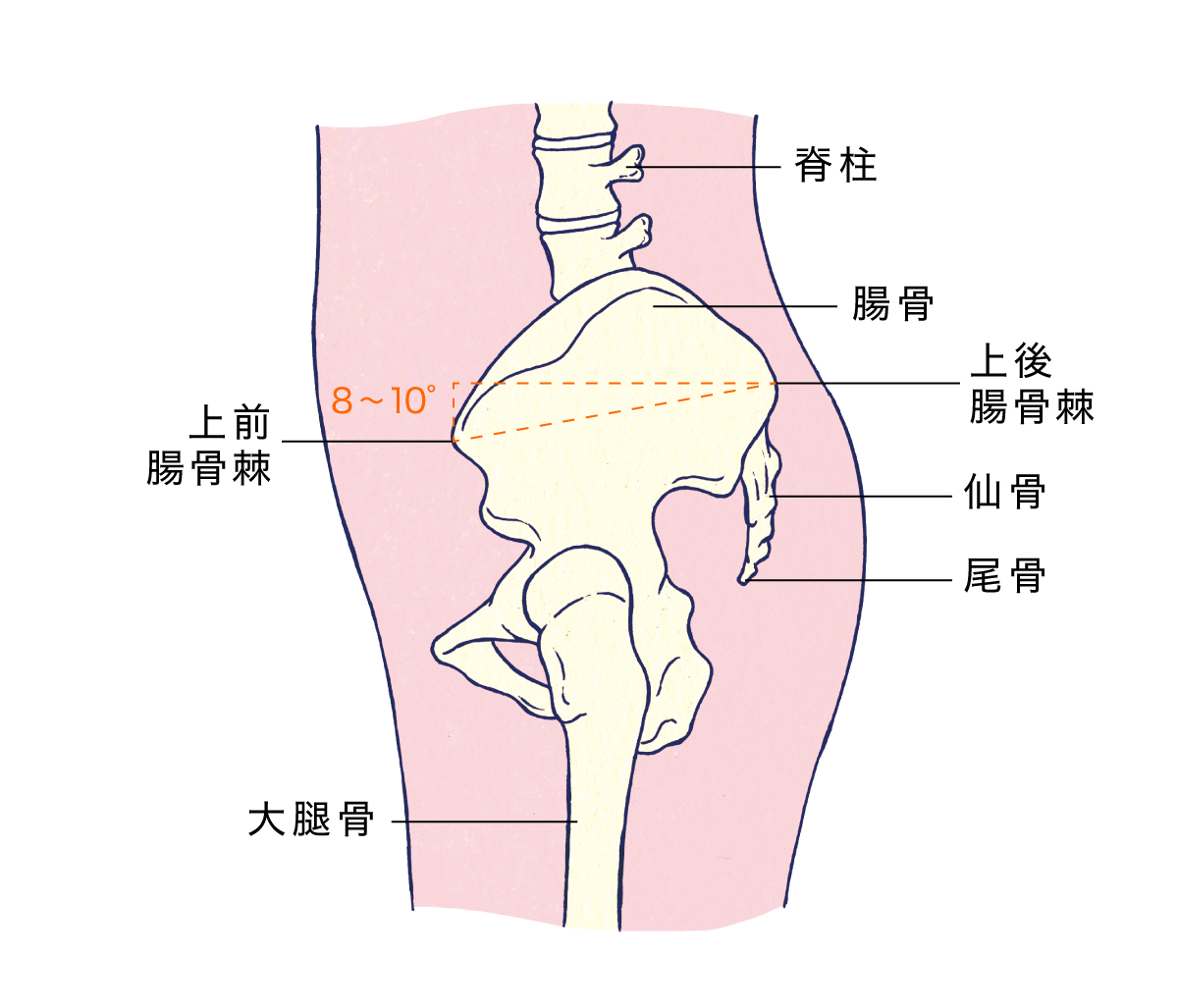

次に横から見ると、仙骨の下部には尻尾の名残の尾骨があり、腸骨の前部の最も張り出している部分は上前腸骨棘、後方の最も張り出している部分は上後腸骨棘と呼ばれている。この構造をまず頭に入れておこう。

Q2. 骨盤を「立てる」とはどういう状態?

腸骨前部の上前腸骨棘は腰に手を当てたときに人差し指が触れるグリグリの部分。腸骨後部の上後腸骨棘は腸骨を背中側に指で辿っていったときに突き当たる突起部分。この2点を繫いだラインは実は8〜10度前に傾いている。解剖学的にはやや前傾した状態がニュートラルな骨盤ということになる。

骨盤が10度以上前に傾いても、8度以下に後ろに倒れても具合が悪い。よく「骨盤を立てて」座れとか走れとか踊れとか言うけれど、あれは骨盤をこのニュートラルな状態に保てということ。

Q3. 前傾のしすぎで腰痛になるって本当?

骨盤が10度以上前に傾いた状態が、いわゆる骨盤前傾タイプ。骨盤を前に倒すという動きをする分にはまったく問題ないが、前傾した状態がデフォルトになるのは大問題。その理由は骨盤が前に倒れることで脊柱の腰椎の部分の彎曲がキツくなり反り腰&出っ尻姿勢になるから。

こうなると、背骨周辺にある脊柱起立筋に常にテンションがかかるので腰痛が引き起こされやすくなる。さらに、太腿前の筋肉が縮んで硬くなっている傾向があるので、この姿勢がクセになると前腿が常にパンパンで疲れやすくなる。

Q4. 後傾状態が続くとガニ股歩きになる?

逆に骨盤が後傾しすぎるとどうなるか。こちらも意識的に後傾させる分には問題ないが、常に骨盤が後傾状態になるのはさらに大問題。骨盤が後傾すると太腿の骨は外側に開きやすくなる。そのまま歩けばガニ股歩きになり、太腿の外側に余計なテンションがかかる。機能的にも見た目的にも格好悪くなる。

しかも、骨盤が後ろに倒れることで胸椎の彎曲カーブがきつくなり、頭が前に出た猫背姿勢、さらには腹が倒れた骨盤の上に乗っかって出腹姿勢に。もはや見る影もなし。

Q5. 骨盤が「歪む」とはどういうこと?

よく「骨盤が歪む」と表現されるが、ニュートラルな骨盤の条件から外れた状態は即ち、すべて歪んでいるということ。前後の傾きがキツすぎれば、それも歪み。左右の骨盤の高さが違えば、それも歪み。左右どちらかの斜め方向にねじれていれば、それもまた歪みだ。

これらの歪みを引き起こす多くの原因は日常生活のクセ。片脚荷重で立つクセ、必ずどちらかの脚を上にして脚を組むクセなどで、仙骨と腸骨を繫ぐ仙腸関節の可動域に左右差が生じ、それが歪みとなって表れる。言うなれば因果応報。

Q6. 骨盤を正しい位置にキープするためには?

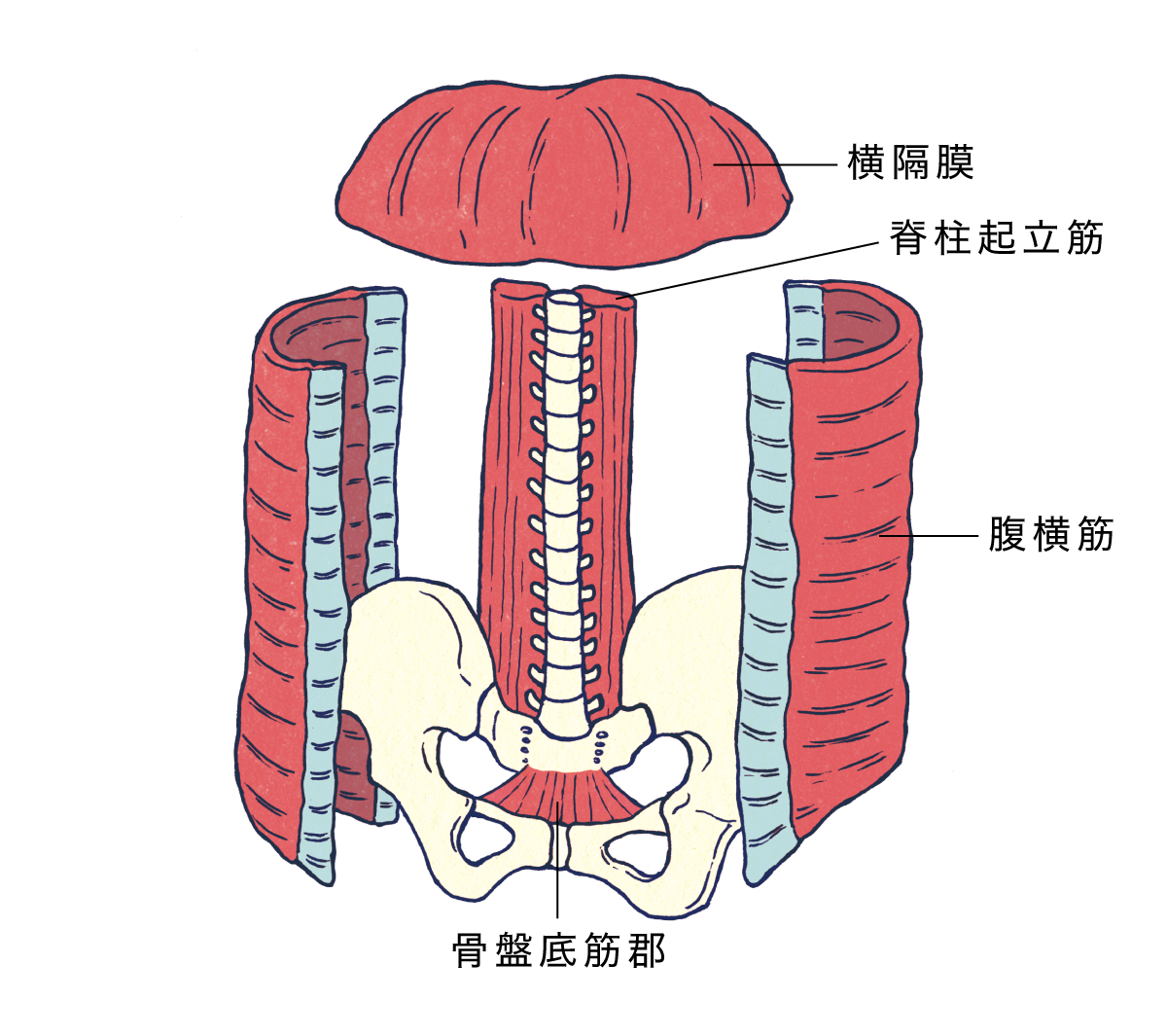

骨盤をニュートラルな状態にする基本は、腹圧を保って脊柱のカーブを正しい位置に維持すること。そのためには横隔膜、腹横筋、脊柱起立筋、骨盤底筋群というインナーユニットの強化が必須。

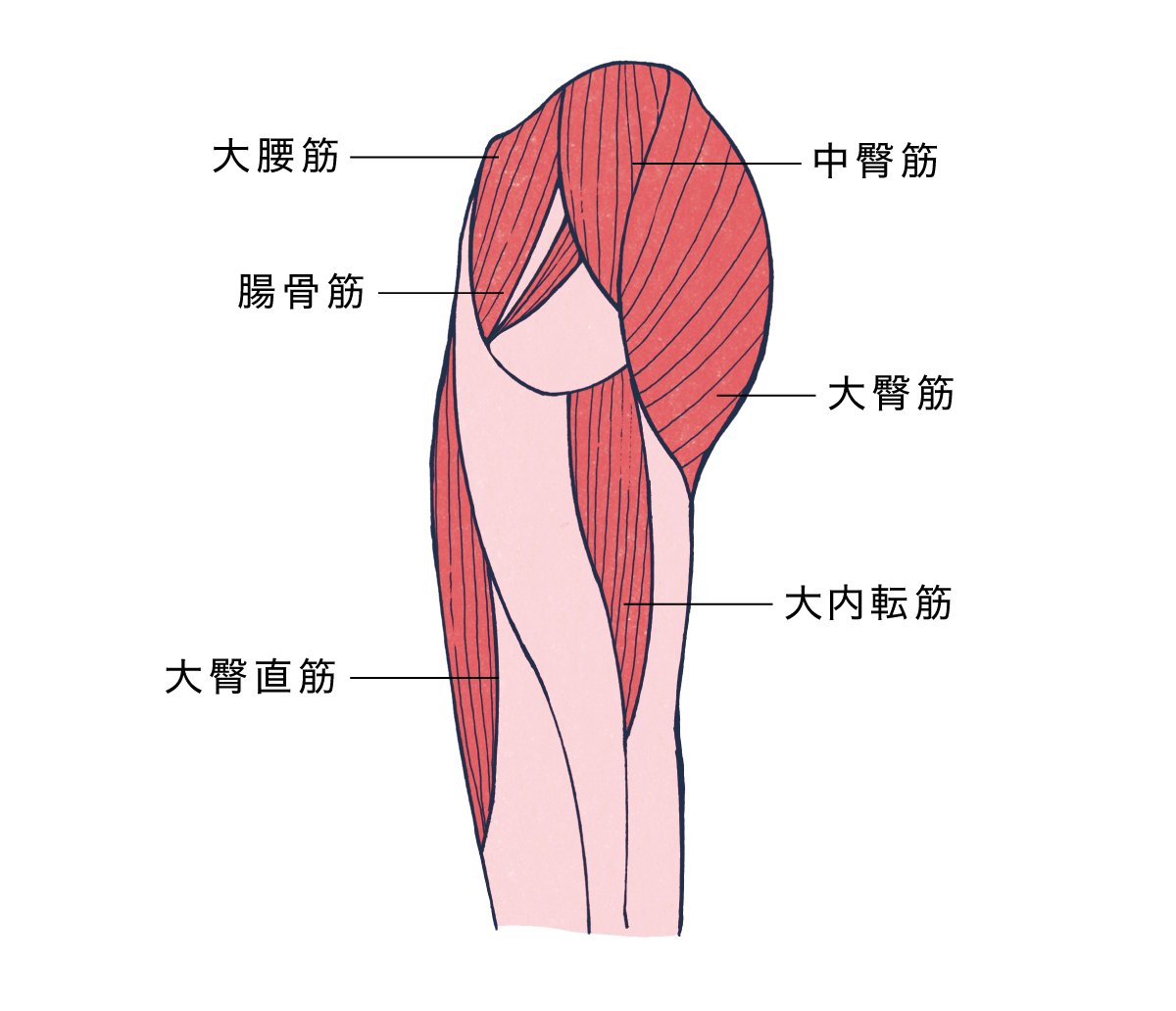

次に骨盤まわりを覆うアウターの筋肉をほぐしたり強化すること。大腿直筋や大腰筋が硬ければ骨盤は前傾し、内転筋や大臀筋が弱ければ骨盤は後傾しやすくなる。骨盤の左右バランスに関わる中臀筋の強化も重要。骨盤を動かさないことが筋肉の衰えに繫がり、ひいては骨盤の歪みを引き起こすという皮肉な結果に。

Q7. 骨盤の構造には男女差がある?

個人差はあるが、一般的に骨盤のサイズは男性より女性の方が小さい。ただし、単純に女性の骨盤は男性の縮小版ではなく、その構造には大きな違いがある。男性の骨盤は狭くて細長く、女性は幅広くて浅い構造。よく男性の骨盤はカクテルグラス、女性の骨盤はワイングラスに喩えられる。

この違いはもちろん、女性が妊娠・出産という大仕事をするせい。子宮の膨らみに合わせて女性の骨盤は浅く広くデザインされたと考えられている。また関節に遊びが多い分、歪みやすい傾向も。