75歳以上の10人に1人が罹患する

いつものトレーニングをいつになく辛く感じたり、息切れ、動悸、胸の痛みを感じた人は、実は背景に心臓弁膜症が隠れている可能性がある。

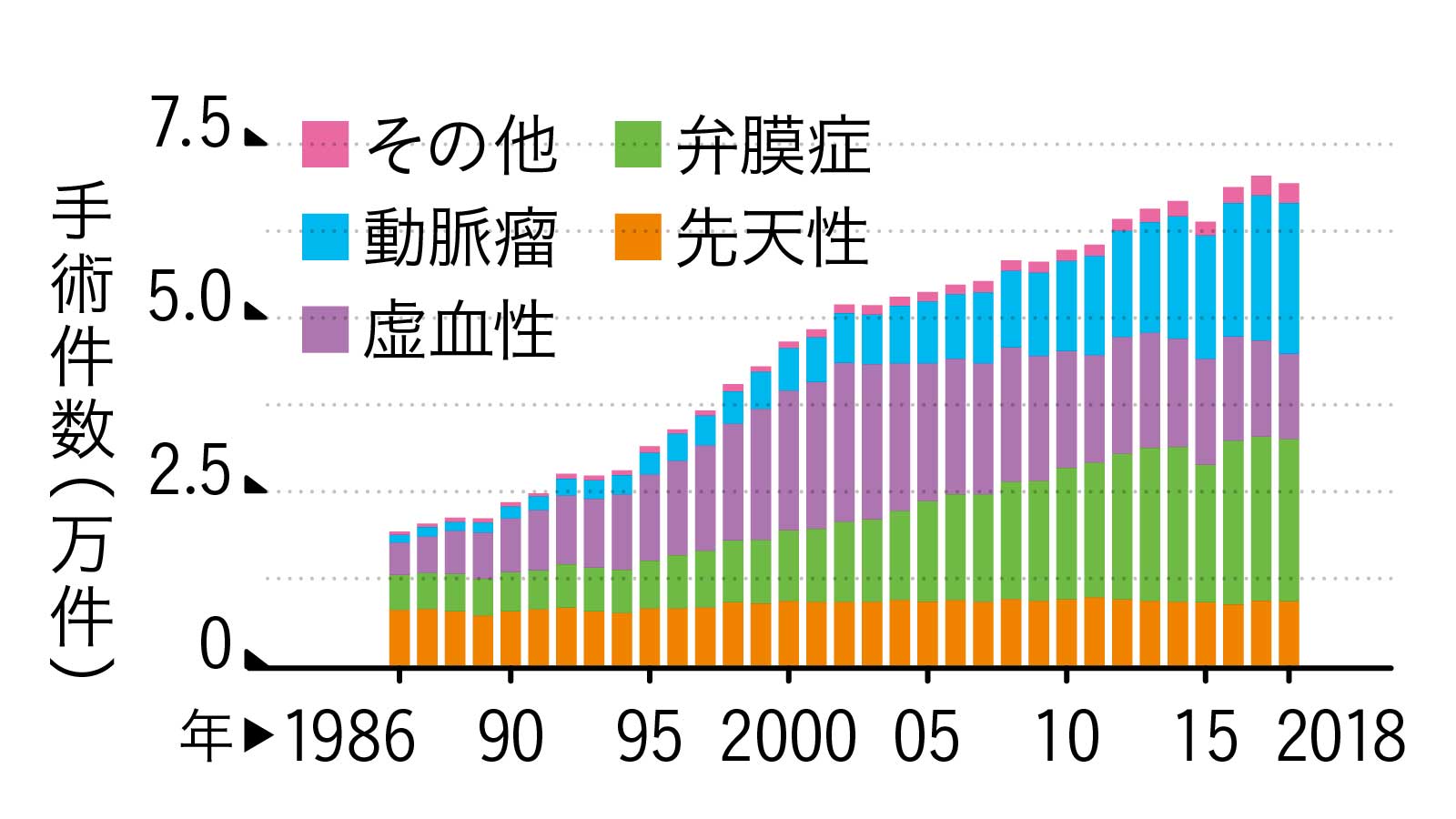

高齢化も後押しとなり、心臓疾患が増えていることは、手術症例数の増加から容易に推測できる。

その内訳を見ると、動脈瘤と並び心臓弁膜症が増え続け、いまや推計患者数300万人以上。驚くなかれ75歳以上の10人に1人が罹患しているという。

増え続ける心臓血管外科手術

動脈瘤と並び、心臓弁膜症の手術件数には減少の兆しが見えない。だが、たまたま病名を認知していても、病状まで詳しく知っている人はまだ少ない。出典/Thoracic and cardiovascular surgery in Japan(Annual report by The Japanese Association for Thoracic Surgery.2017)

心臓弁膜症とはどのような病気?

だが、患者数が多いわりに知名度は低く、その恐ろしさが伝わっていない。これは一体いかなる病気か?

心臓は左右各1つずつの心室と心房からなるポンプのような器官。全身を回った血液は静脈血として右心房に流れ込み、右心室から肺へと送り込まれる。

肺で酸素をたっぷり受け取った動脈血は、左心房から回収され、左心室によって全身に送り出される。この一連の作業を円滑に維持するには、心筋の収縮・拡大と、血液の逆流を防ぐ弁の開閉が協調していることが欠かせない。

ところが、加齢に伴い血管に動脈硬化が進む過程では、血管だけでなく心臓の弁にも悪影響を生じる。血圧の高い血流にさらされ続けると、弁に微細な傷を生じ、炎症をもたらすことがあるのだ。

ここに血中のカルシウムやリンなどのミネラル、リポタンパクの沈着が始まる。

こうした物質の蓄積が弁に変性をもたらし、弁の動きを悪くして、狭窄を招くようになる。心臓弁膜症で最も多い大動脈弁狭窄症はこうして起こる。

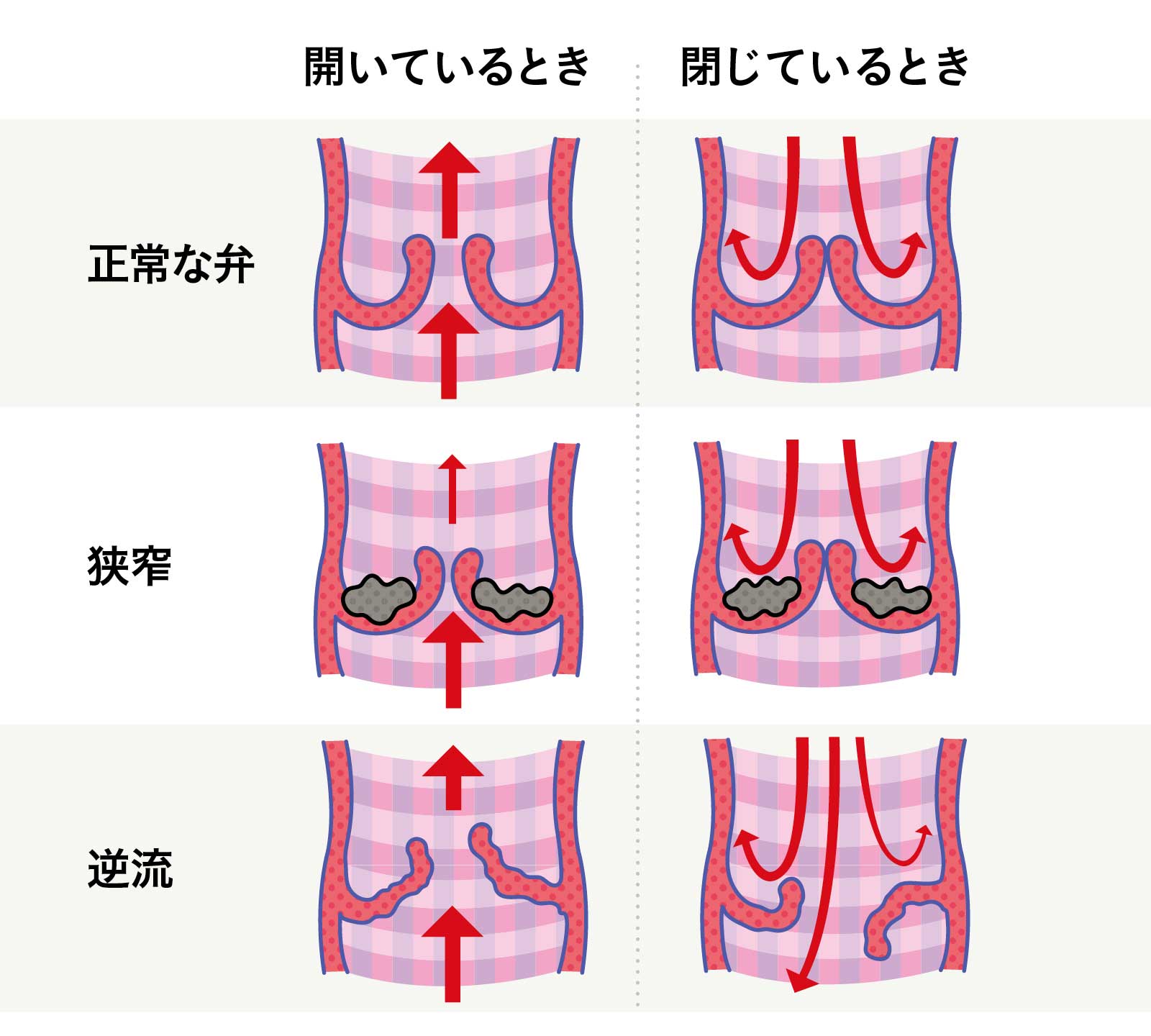

心臓弁の機能障害の仕組み

心臓弁に機能低下をもたらす原因には加齢、感染症、外傷、遺伝(先天性二尖弁)などがある。弁も加齢に伴い動脈硬化や変性が進むと狭窄を起こす。なお、先天性二尖弁とは、本来3枚ある右心室の入り口の弁(大動脈弁)が2枚しかなく、弁が壊れやすい病態。有病率は全人口の1%とされる。原図出典/『「心臓弁膜症」と言われたら読む本』(柴山謙太郎、田端実著/中外医学社)

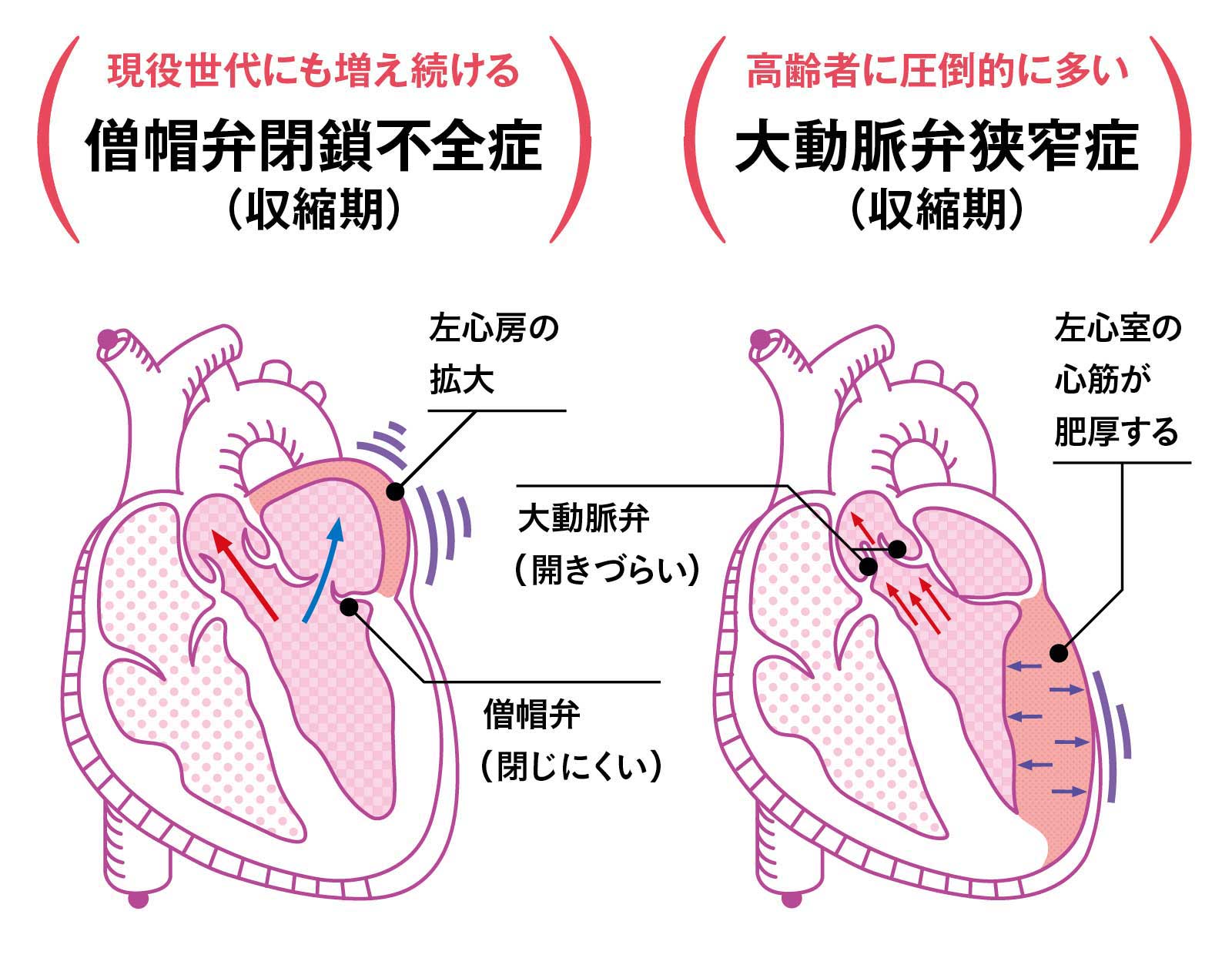

左/僧帽弁が壊れて閉じにくくなると血液が左心房に逆流し、左心房の拡大を招き、危険きわまる不整脈(心房細動)の呼び水にもなる。右/心筋の肥厚が著しくなると必要な血流量は増えるが、供給が追いつかなくなると心筋が酸欠に陥ったり、脳への血流量も賄えなくなって失神に陥ることも。原図出典/『「心臓弁膜症」と言われたら読む本』(柴山謙太郎、田端実著/中外医学社)

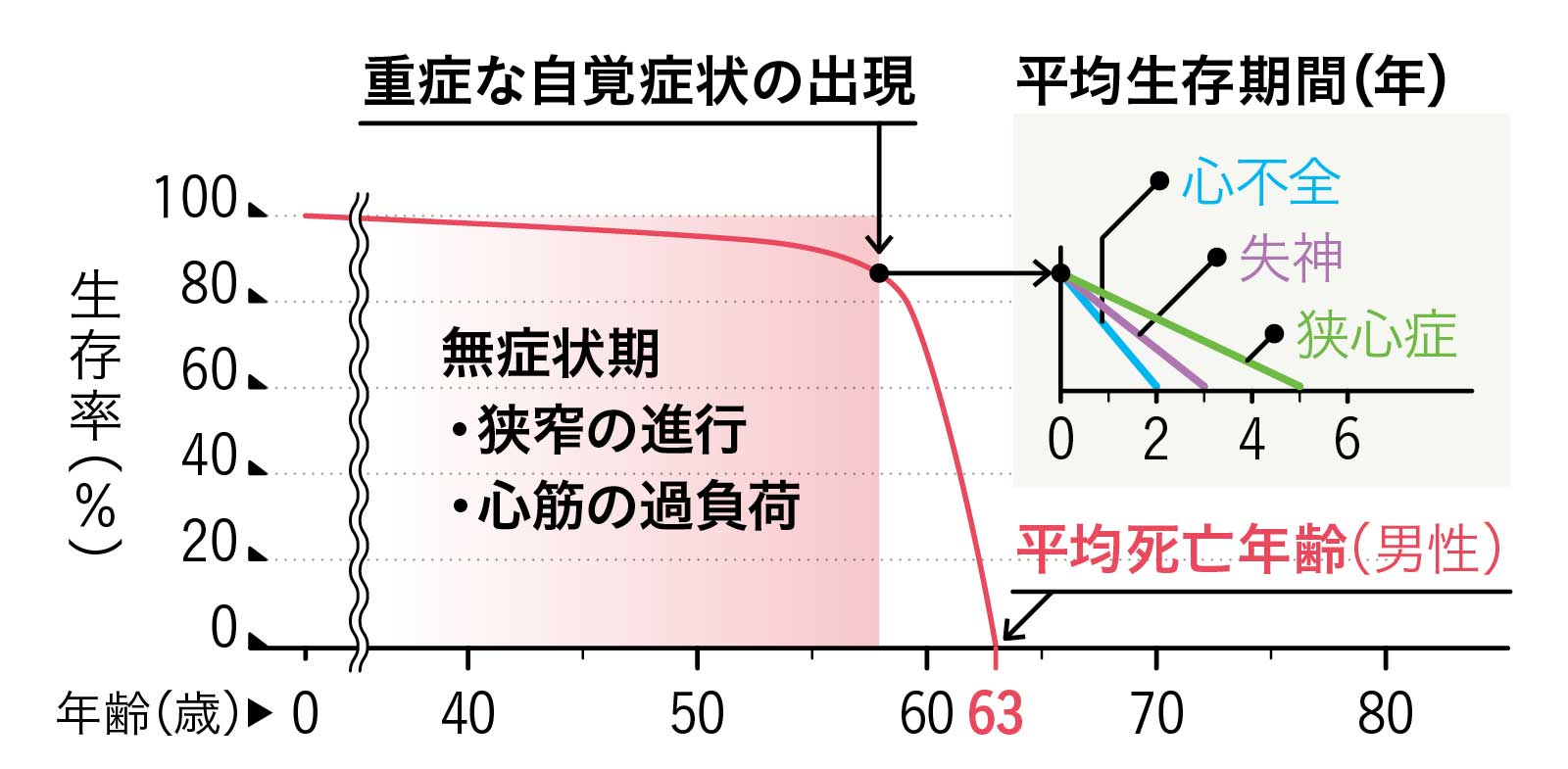

自覚症状から短い期間で進行する場合

もちろん、高血圧が続くと、逆流を抑えようとする弁にかかる負荷は大きくなり、新たな逆流を生じることもある。これが心房の拡大を招き、負担に耐えかねた心房に、危険な不整脈(心房細動)を招くこともある。

大動脈弁狭窄症は症状が表れると、短い期間で症状の進行する場合がある。かくして心不全という最終局面に雪崩れ込む。

大動脈弁狭窄症は待ってくれない!

症状のある重症大動脈弁狭窄症と診断が下ったら早急な治療(手術)を受けないと危険だ。受けなかった場合の5年生存率はわずか15~50%ともいわれる。これはすべてのがんにおける10年生存率、約58%よりもさらに低い数値だ。出典/Aortic Stenosis(Ross J Jr, et al. Circulation. 1968; 38: 61-7)より改変

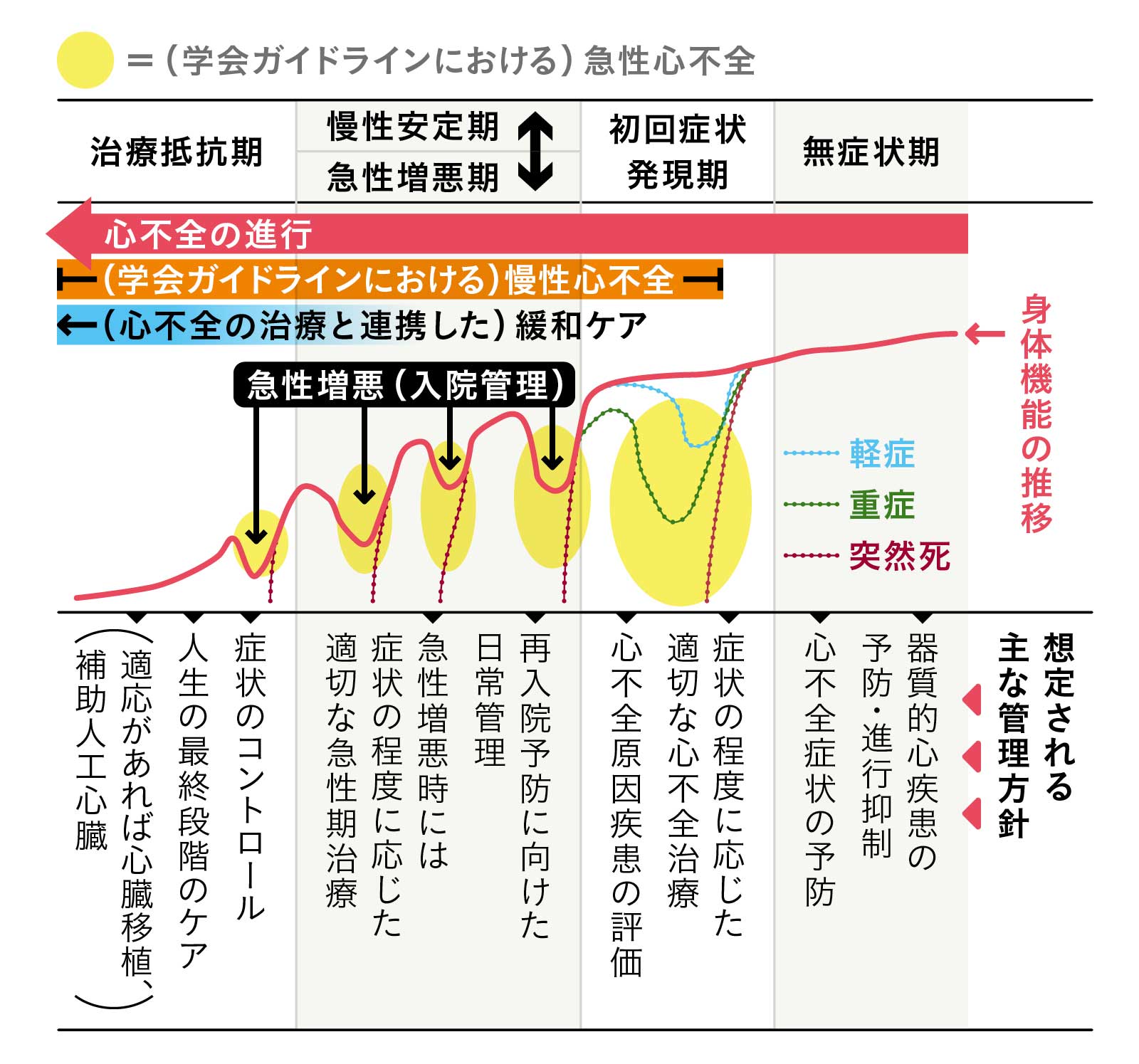

心不全でも適切な治療を受け、生活を改善すれば、一時的に症状が持ち直すことはある。だが、完治はしないので、改善と悪化を繰り返しながら、徐々に状態は重篤化していくことが多い。

何としてでも避けるべきは心不全

高血圧、心筋梗塞、心臓弁膜症などの心臓の病気の終末像=心不全を発症してしまうと、増悪と小康状態を繰り返しながらも、確実に死期が近づく。出典/『「心不全の定義」について』(日本循環器学会、日本心不全学会)を改変

診断は心エコー専門医に。最終的には弁置換術も

この袋小路に迷い込みたくなければ、まず①心臓弁膜症の予防に努める。そして、②兆候が見えたら専門医の検査、治療を受けて、病気の進行を抑える。この2点に尽きるだろう。

兆候があれば速やかに循環器内科を訪ね、心エコー検査(心臓超音波検査)を受けよう。このときに大切なのは、豊富な経験と確かな知識を持つ心エコー専門医の診断を仰ぐことだ。心エコー専門医としての資格・技量は、日本超音波医学会が認定する“超音波専門医”が参考になる。

心臓弁膜症との診断がつくと、患者の状態に応じた治療を受けることになるが、服薬療法で心臓弁やその周囲の組織を修復するのは難しい。だが、心臓にかかる負担を軽減したり、合併症の予防につながることが知られている。

それでも症状が進み、日常生活に支障が出てきたら、手術やカテーテルを用いた治療が必要になる。患者自身の弁に使える見込みのある場合、弁や周囲の形を整える弁形成術も採用されるが、抜本的な解決として、人工弁に取り換える弁置換術も普及している。

最近では内視鏡や手術支援ロボットなどを用いて、小さな傷で手術できる方法もある。

人工弁には機械弁と生体弁の選択肢があり、患者の状態、年齢なども考慮し、専門医と相談のうえ、より適した選択をすることになる。ただし、2種類の弁には一長一短があり、持病などがある場合、選択に制約を伴うこともある。

| 機械弁と生体弁の特徴 | ||

|---|---|---|

| 機械弁 | 生体弁 | |

| 素材や構造 | 主にパイロライトカーボン(血栓のできにくい人工炭素)やチタンなどが素材で、2枚の半月状の弁葉が開閉する構造 | ウシ心膜やブタ心臓弁などの生体組織から作られる人工的な三尖弁 |

| 耐久性 | 半永久的 | 15~20年程度の耐久性 |

| 抗凝固薬の必要性 | ワルファリンの内服が生涯必要 | 術後3か月間ワルファリンの内服が必要 |

| 短所 |

ワルファリンによる出血や胎児への悪影響リスクがあり、以下の患者への使用には注意が必要

|

弁の耐久性が劣る。特に若年者では劣化が早い |

|

患者の弁を温存する弁形成術に比べ、人工弁に取り換える弁置換術後は、血栓のできる可能性が(特に機械弁では)高くなる。また、生体弁が寿命に近づけば新しい人工弁と交換のため、再手術が必要になる。どちらも一長一短がある。出典/『「心不全の定義」について』(日本循環器学会、日本心不全学会) |

||

なお、患者が知っておくべきは、手術さえ受ければすべて解決、ではないということだ。

心臓と弁に負担をもたらした生活を改めないと、人工弁にも同様のダメージを招く。弁の表面に傷を生じると、そこから血栓ができてしまうこともある。術後のケアは一生続くのだ。