日本でも増加傾向が続く「乾癬」

湿疹、かぶれだと思って放っていたら、皮膚の赤みは治るどころか徐々に広がる。腫れ気味の患部は少し盛り上がり始め、痛みはないものの、患者の半数がかゆみを訴える謎の多い慢性皮膚疾患が乾癬(かんせん)だ。

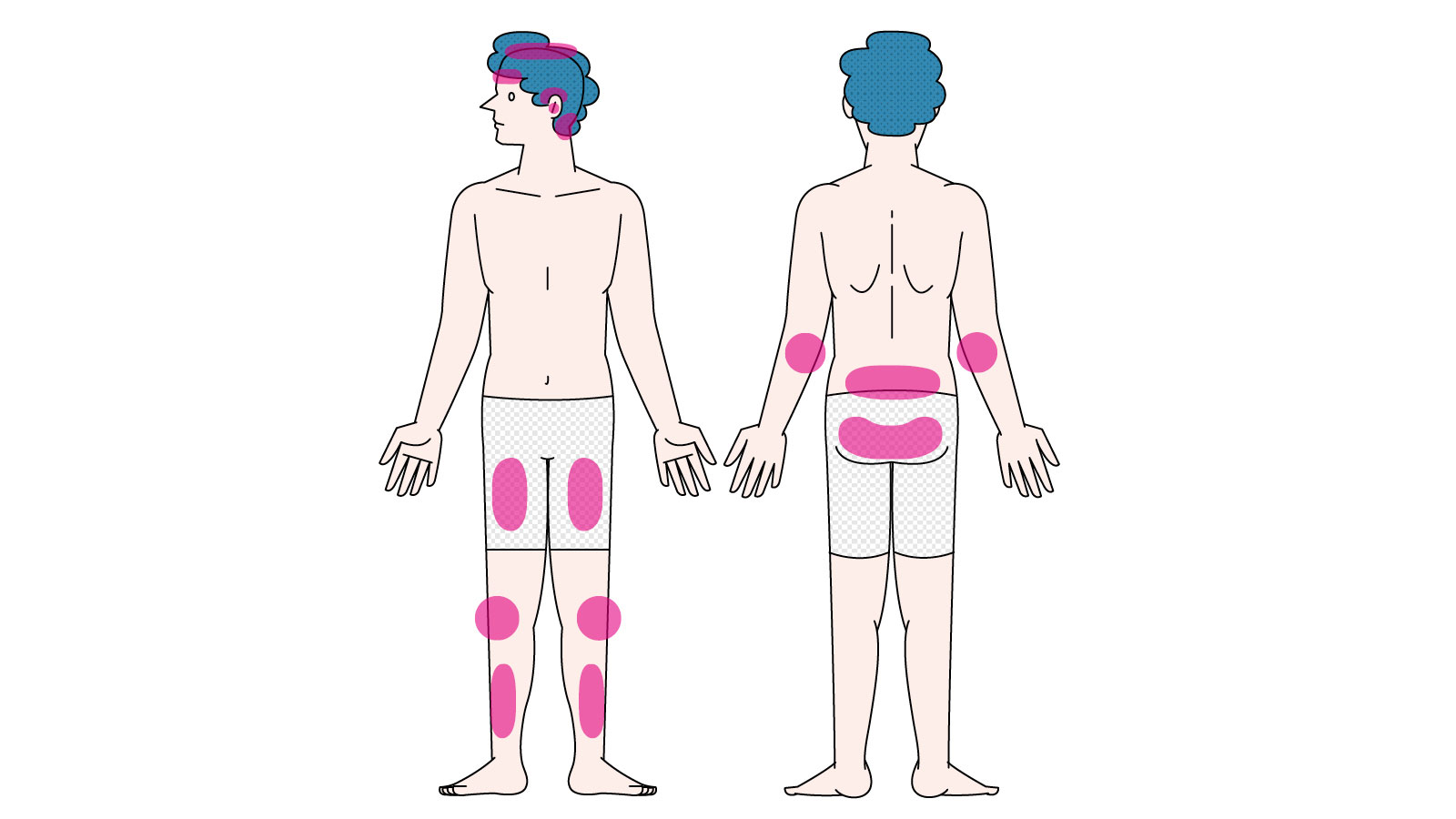

乾癬の好発部位には偏りがある/乾癬による皮疹は頭、肘、膝、脛、尻、太腿など日常生活で接触や刺激を受ける機会の多い箇所や、日ごろ衣服に守られて紫外線を受けにくい箇所に生じがち。毛髪で隠れていることの多い頭部では額の生え際、襟足や耳の内側、眼鏡に擦られやすい耳の周りにも多い。

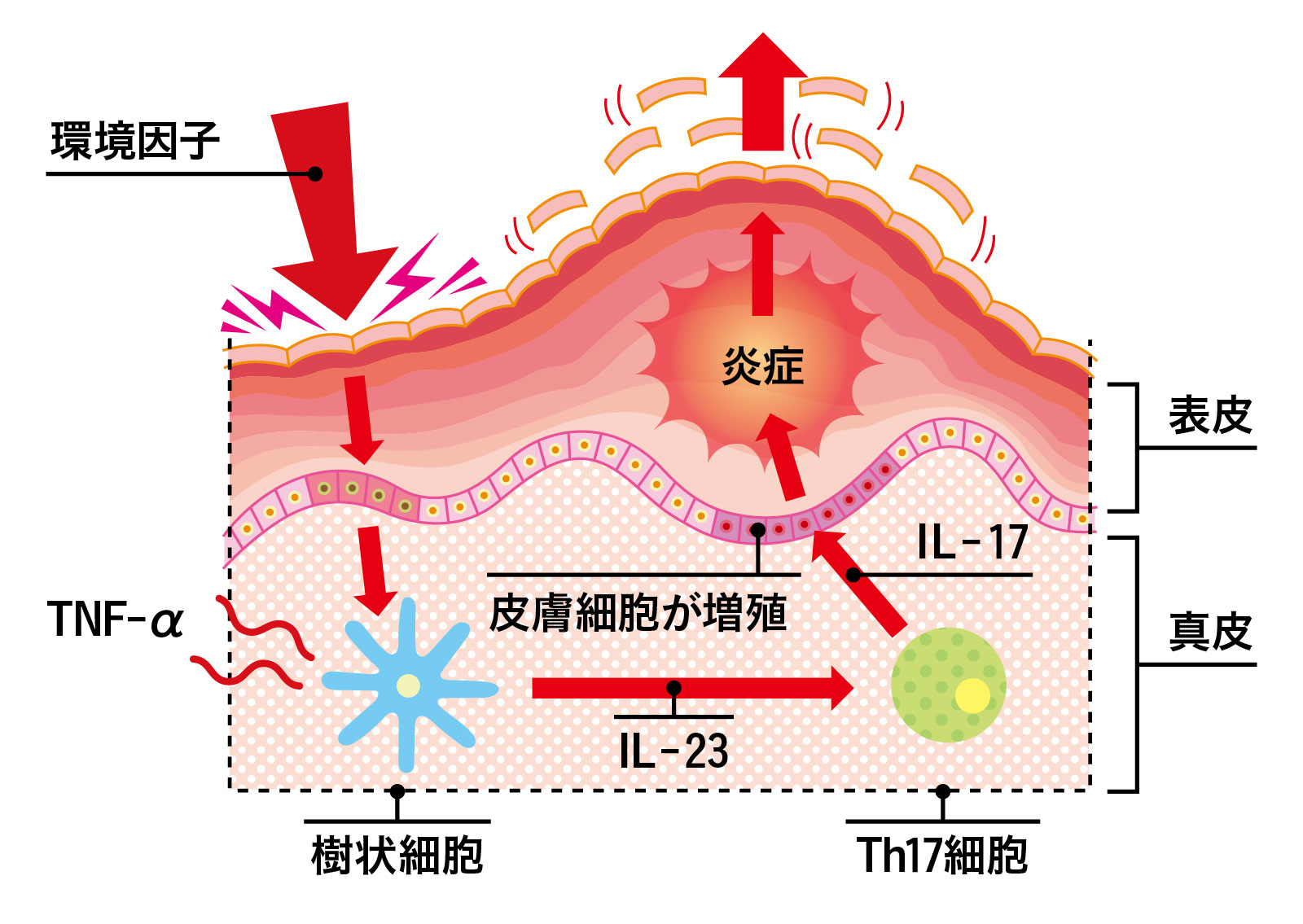

表皮に現れた変化=皮疹を、やがてかさぶたのようなものが覆い、ぼろぼろと剝がれ落ちる。この患部で何が起こっているのか、いまでは大体わかっている。

正常な表皮細胞の新陳代謝は、約4~6週間で古い細胞と入れ替わる。これに対し乾癬患者の表皮では、免疫異常により、わずか4~5日で角化が進むのだ。

乾癬に悩む人の表皮の下で起きていること/近年の研究では、皮膚に何らかの刺激が加わると免疫細胞の一つ、樹状細胞がTNF-αやIL-23といったサイトカイン(生理活性物質)を作り出すことがわかってきた。このうちIL-23はリンパ球系のヘルパーT細胞(Th17細胞)に働きかけてIL-17を作らせる。このサイトカインが表皮の細胞に増殖や炎症を促し、乾癬をもたらす一因になるのではないかといわれている。

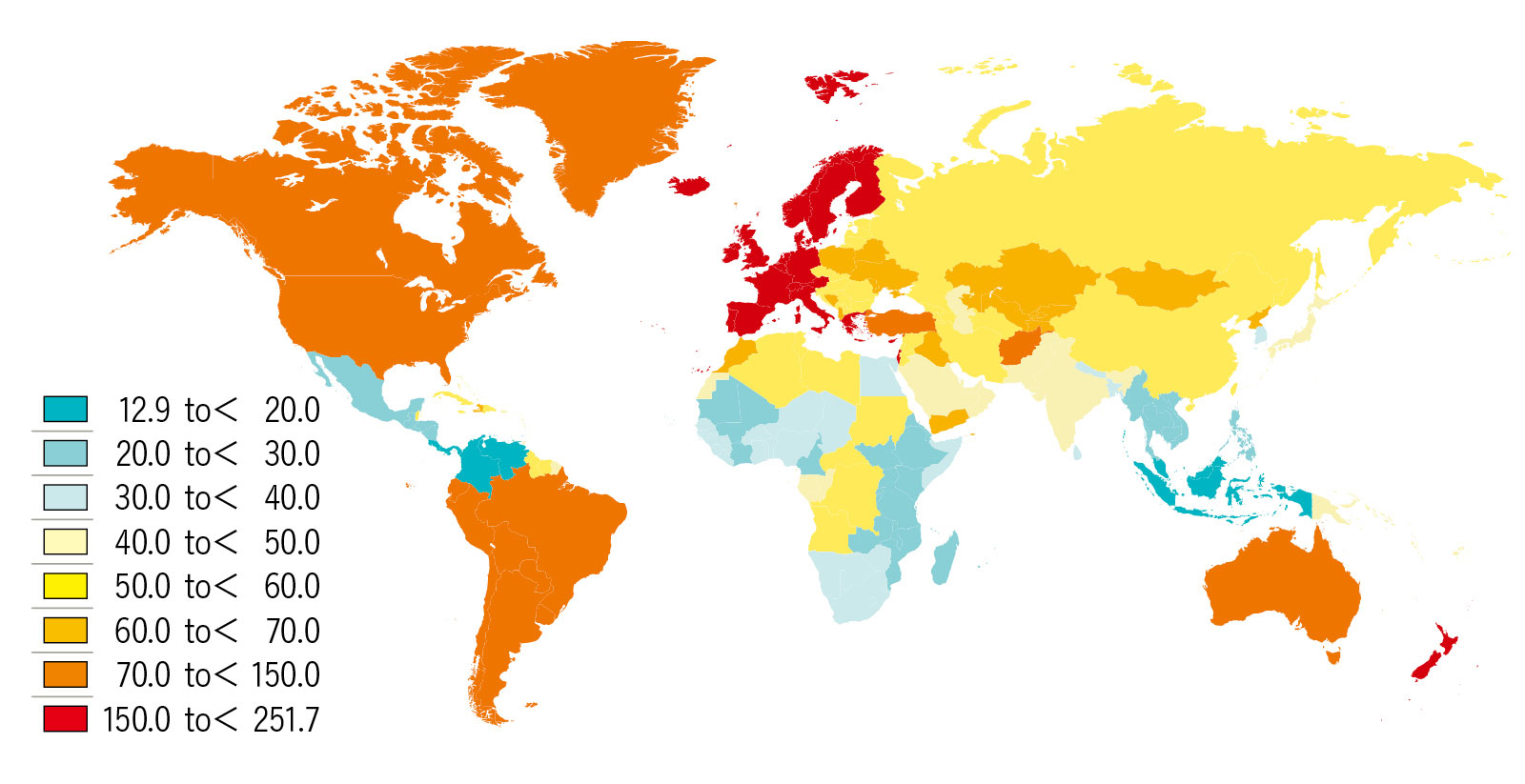

日本人には少ない病気であり、白人に顕著に多いとされてきた。確かにこの病気の発症には偏りがある(下記の地図参照)。

乾癬の年齢調整別発症者数(国別)(10万人当たり、2019年)/WHOによれば“地理的緯度と乾癬の有病率との間の非常に弱い相関が見られ”、“北ヨーロッパの集団においてもっともよく見られ、東アジアの集団においてもっとも少ないように見える”(『世界乾癬レポート2016』)という。出典/The Global, Regional, and National Burden of Psoriasis: Results and Insights From the Global Burden of Disease 2019 Study(G.Damiani, N. L. Bragazzi, C. K. Aksut, et al. Front Med

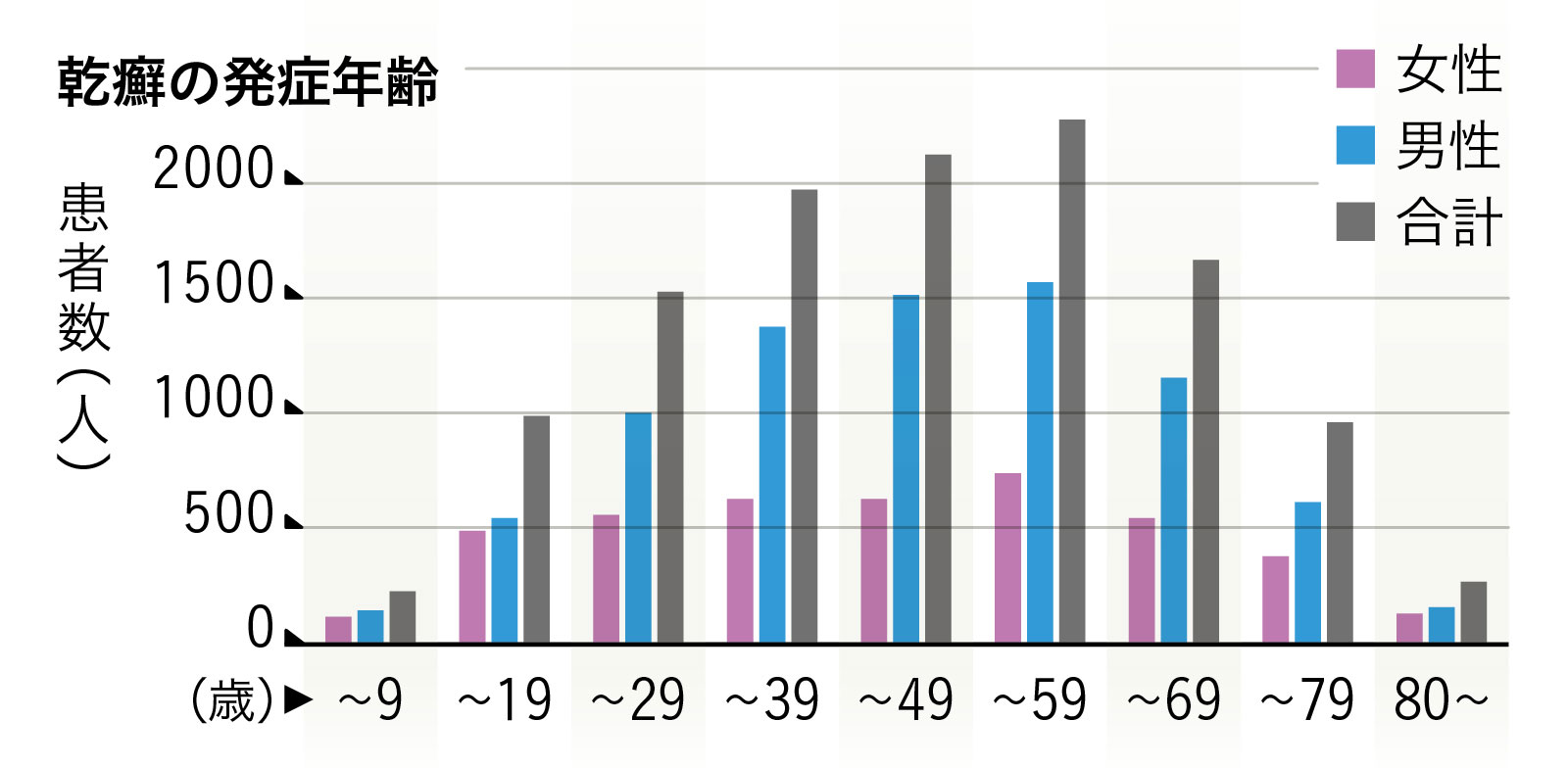

日本では昭和40年ごろから患者が増え始め、現在では推定50~60万人に上り、増加傾向が続いているという。データを見る限り発症には性差も見られ、中高年男性は明らかに分が悪い。

加齢が乾癬リスクを高める、ようにも見える…/調査方法、対象にもよるが諸外国では発症に性差はないとする報告が多い。その一方、日本では男性に多い(全患者の約65%)。発症タイミングは50代が最多だ。なお、性差に関しては女性ホルモンの一つ、エストラジオールが好中球やマクロファージなどの免疫細胞の活性化を抑えることで、結果的に皮膚の炎症を鎮めているらしいという報告が近年あった。出典/Takahashi H, et al.: J Dermatol. 2011; 38(12):1125-1129

乾癬は腸内細菌と関連するか…?

増加の時期は奇しくも日本で食の欧米化が急速に進んだ時期にほぼ一致し、この時期に炎症性腸疾患も増加し始めたことを思うと、何らかの関連を疑いたくなる。

実際にそれを裏付けるような報告は既にあり、乾癬と炎症性腸疾患では、片方に罹るともう一方にも罹りやすくなることが知られていて、両疾患の腸内細菌叢は健常者とは著しく異なるという。

どちらの疾患でも抗炎症作用を持つ(同一の)菌が減少し、大腸菌が増えているという。互いに離れた臓器でありながら、皮膚と腸には“皮膚―腸相関”とも呼ぶべき関係があるらしい。

いくつかに分類される乾癬の症状

さて、乾癬は症状によって分類される。そのうち約90%と多数が尋常性乾癬。これは皮疹を生じ、炎症を伴った未熟な角質が次々と剝がれ落ちる病態だ。

かゆさから正常な皮膚もかきむしると、そこにも皮疹を生じ(ケブネル現象という)痛々しい姿になるが接触で感染はしない。これは白血球(の一つ、好中球)の機能異常によると考えられるからだ。

全身の関節に炎症が広がるのが乾癬性関節炎(関節症性乾癬とも)。関節に痛みや腫れ、やがて変形も招く点で関節リウマチに似ているが、血液検査でリウマチとの鑑別は可能だ。関節リウマチと同じく放置は関節の変形を招き治療が困難になることもある。関節に違和感が続くなら受診を急ごう。

皮膚の赤変が全身に広がるのが乾癬性紅皮症。乾癬患者のせいぜい1%ほどだが、紅斑(赤変した部分)が皮膚の8~9割を超し、体温調節など皮膚の機能を損なうと、生命を危険にさらすことにも。

他にも溶連菌感染症後に小さな皮疹が全身に現れる滴状乾癬や、皮疹に膿の溜まる膿疱性乾癬なども知られているが、乾癬性紅皮症と同じく数は少ない。

乾癬の治療法にはどんなものがある?

外来での治療では炎症を抑えるためステロイド外用薬が昔から多く処方されてきた。近年は副作用を軽減する目的でビタミンD₃との合剤を使うことも多い。

過剰な免疫反応を抑え、症状の緩和に役立つ紫外線は、光線療法に使用されてきた。免疫抑制薬も広く使われてきたが、最近は副作用の少ないPDE4阻害薬(内服)を採用する場面が増えている。

生物学的製剤には皮疹が体表の10%以上に及ぶなどの適用基準があるほか、基本的に使用は日本皮膚科学会が承認した病院やクリニックに限られる(一部、在宅での自己注射も)。詳しくは日本皮膚科学会ホームページで確認を。

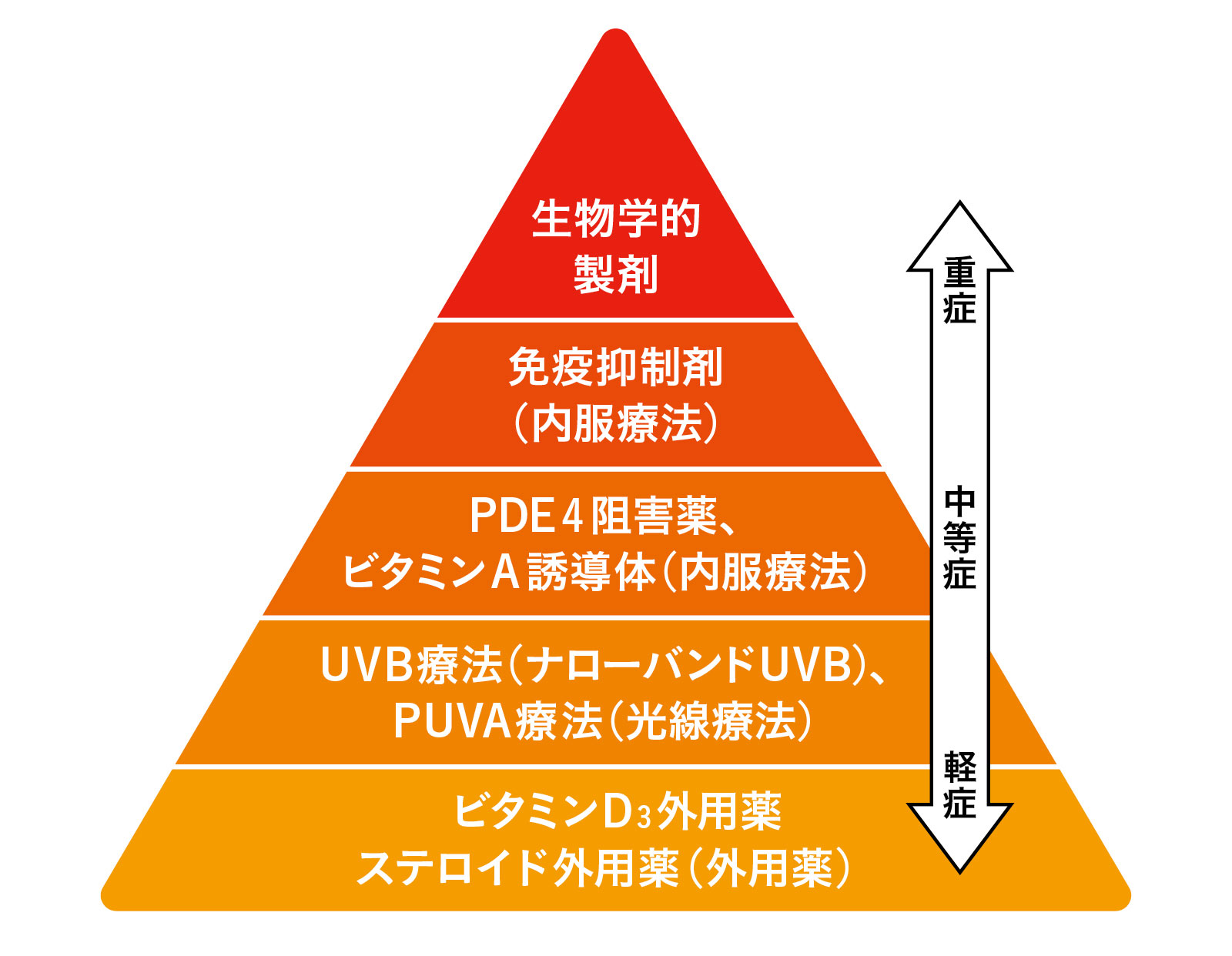

治療の選択肢は症状次第で

乾癬の治療は外用薬→光線療法→内服薬→注射薬の順で強くなる。ビタミンD₃とA誘導体は表皮細胞の異常な角化(増殖)を抑える。ナローバンドUVBとは波長が311nm付近のきわめて狭い範囲の中波長紫外線。PUVAは紫外線に敏感になる薬剤(ソラレン)に長波長紫外線照射を組み合わせる。PDE4は抗炎症物質の分解に関わる酵素。以上の治療に対し望ましい効果が得られない重症型、劇症型乾癬に対し、生物学的製剤の適用が検討される。出典/飯塚一. J Visual Dermatol. 2017; 16:850-851より改変

病気が病気を連れてくる悪循環

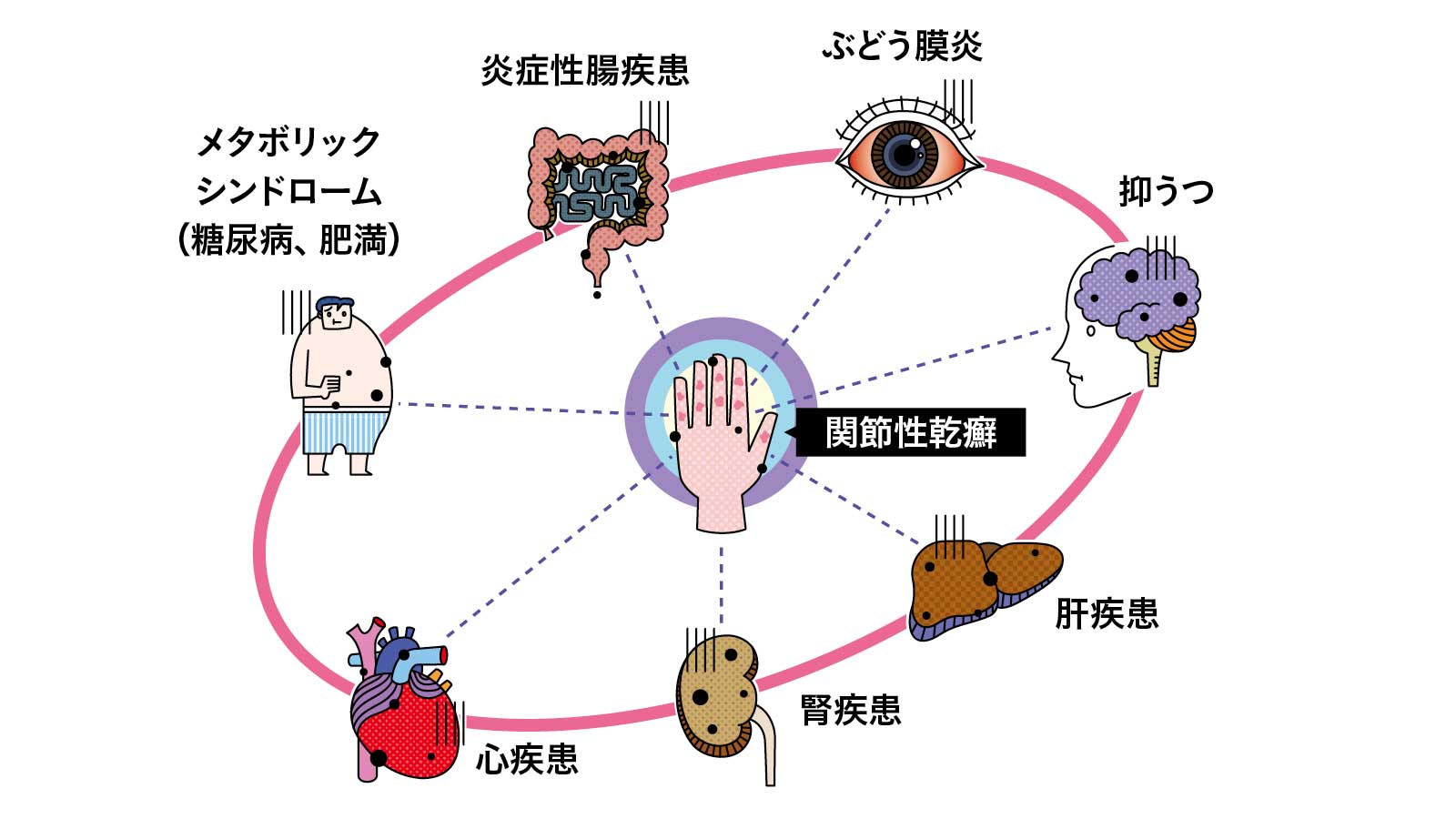

乾癬に対する治療法は、このように選択肢が広がり、格段の進歩を遂げた。だが、乾癬患者の約40%が肥満・過体重で、約25%がメタボリックシンドロームだという報告もある。

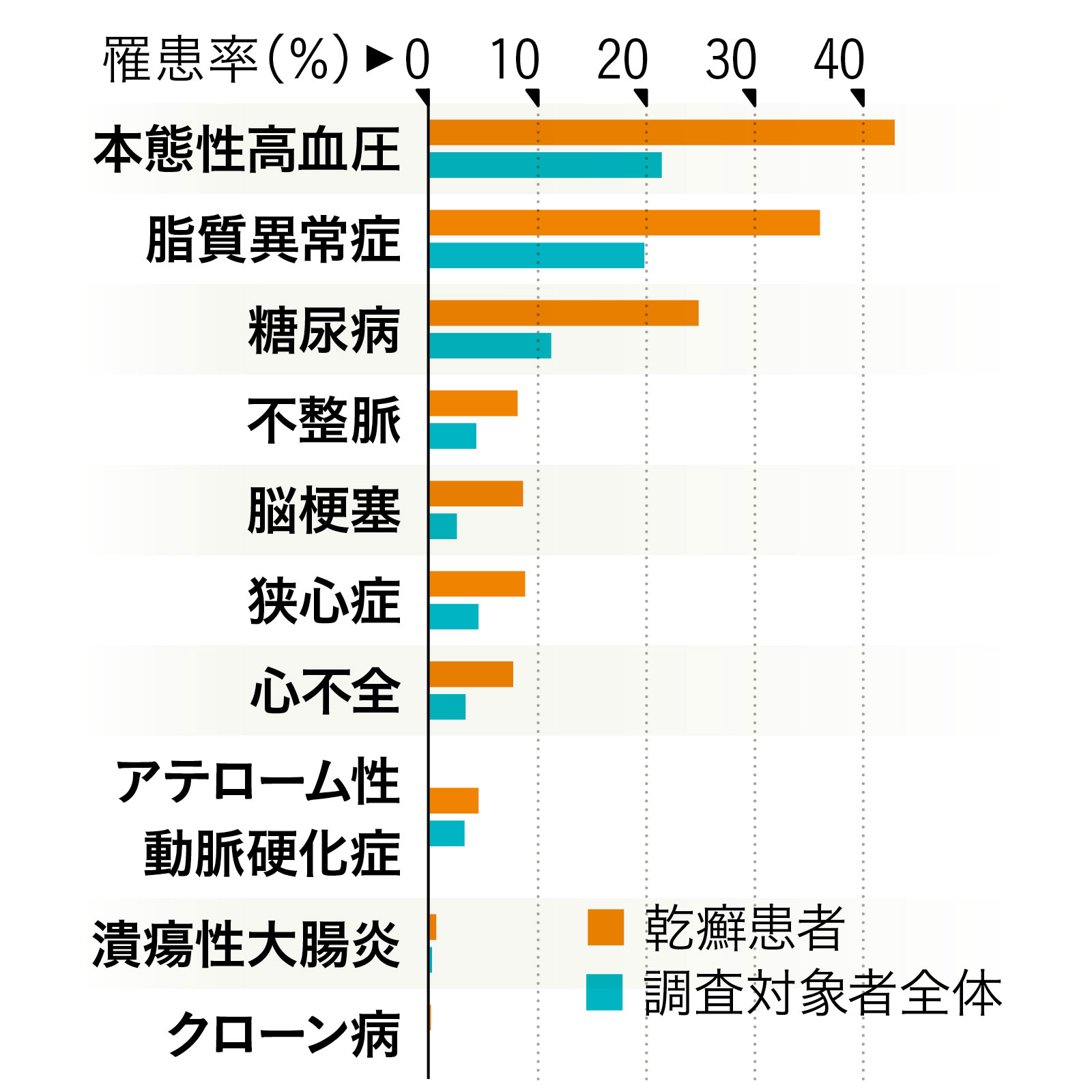

乾癬で生活習慣病は2倍に!/乾癬患者はいわゆるメタボリックシンドロームに該当する疾患の多くを合併しやすく、健常者と比較すると約2倍これらの疾患に罹りやすい。乾癬は皮膚だけでなく、全身に炎症をもたらすと考える医師、研究者もいる。出典/照井正ほか: 臨床栄養. 2014;30(3): 279‐285

肥大した脂肪組織が炎症性サイトカイン(生理活性物質)を分泌しているのは知られた事実。これが既に炎症を起こしている皮疹の症状を悪化させ、皮疹からの炎症性サイトカインのさらなる分泌増を招き、出口のない悪循環に陥っている患者は少なくない。

最終的には致命的な心疾患さえ招きかねないこの負の連鎖を専門医、研究者たちは“乾癬マーチ”と呼び、警戒している。

単に皮膚の問題ではなく、全身と相互作用する難治疾患だ/従来、海外では“psoriasis”と診断し、一つの皮膚疾患とみなしてきたが、近年では全身疾患として捉え直し、“psoriatic disease”といわれることが増えた。病気が病気を招くこの悪循環を近年では“乾癬マーチ”と呼んでいる。なお、目の中でも血管の多いぶどう膜(虹彩・毛様体・脈絡膜)は血流の影響を受けやすく、乾癬患者にぶどう膜炎が多いという報告もあるが、因果関係は不明だ。

数々の危険な合併症を抱え込みがちな患者の予後を左右するカギは、やはり食事だ。ともすれば動物性飽和脂肪酸過多に傾きがちな高脂肪食を問題視する指摘は根強い。脂質異常症の放置が乾癬の悪化を招くことは早くから知られてきたからだ。

その一因となりうる高脂肪食は脳への刺激が強く、依存性の強いことも報告されている。もう一度、前述の世界地図を見て、きょうの食卓に思いをはせよう。