先生のコメント

ヨガは、紀元前の古代インドがルーツだと言われ、元は瞑想時に行う座位しかポーズがなかったよう。その座位を「アサナ」と呼んでいました。

それから時は経ち、今から約1000年ほど前に始まった伝統ハタヨガの発展と共に、19世紀後半(約150年前)からは、現代ハタヨガと言われるアサナが主となるハタヨガが創作されていきました。

古代インドの人間たちの暮らしは、現代とは打って変わり、動物に近い感覚が強かったと言われています。実際、インド神話に出てくる、ヨガの創始者と伝えられる最高神「シヴァ神」( 別名 マハーヨーギやパシュパティ神)の名前には、「獣の主」や「動物の王」という意味が込められていたり、他にもインド神話では、数々の神の瞑想の描写に、たくさんの動物の絵が描かれています。

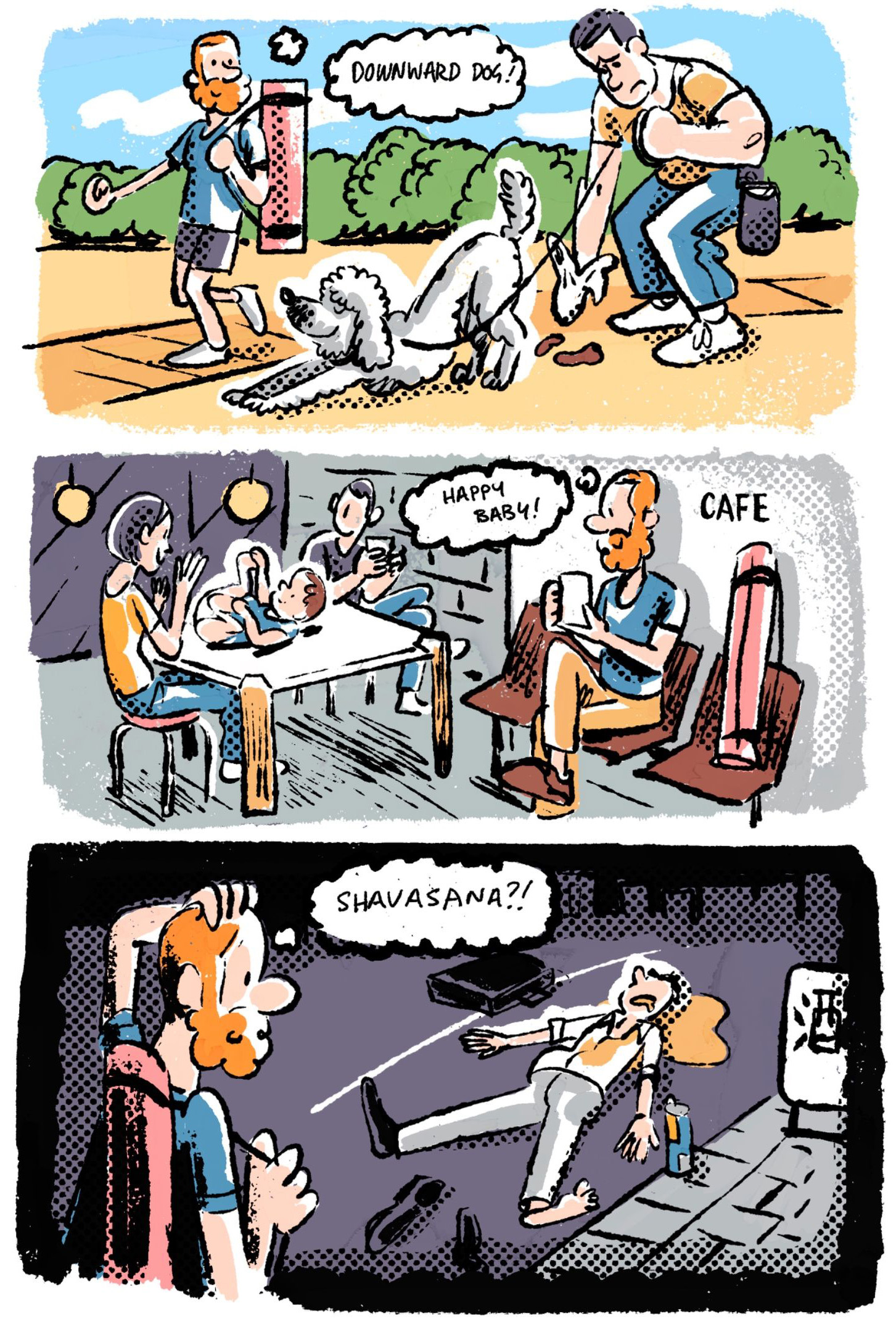

現代人の多くは、なかなか自然を感じにくい都市的な環境で暮らしています。現代ヨガは、そんな環境下でもなるべく古代の動物的な感覚が強いヨガに親しめるようにと、アサナのネーミングに動物の例えを用いたのではないでしょうか。