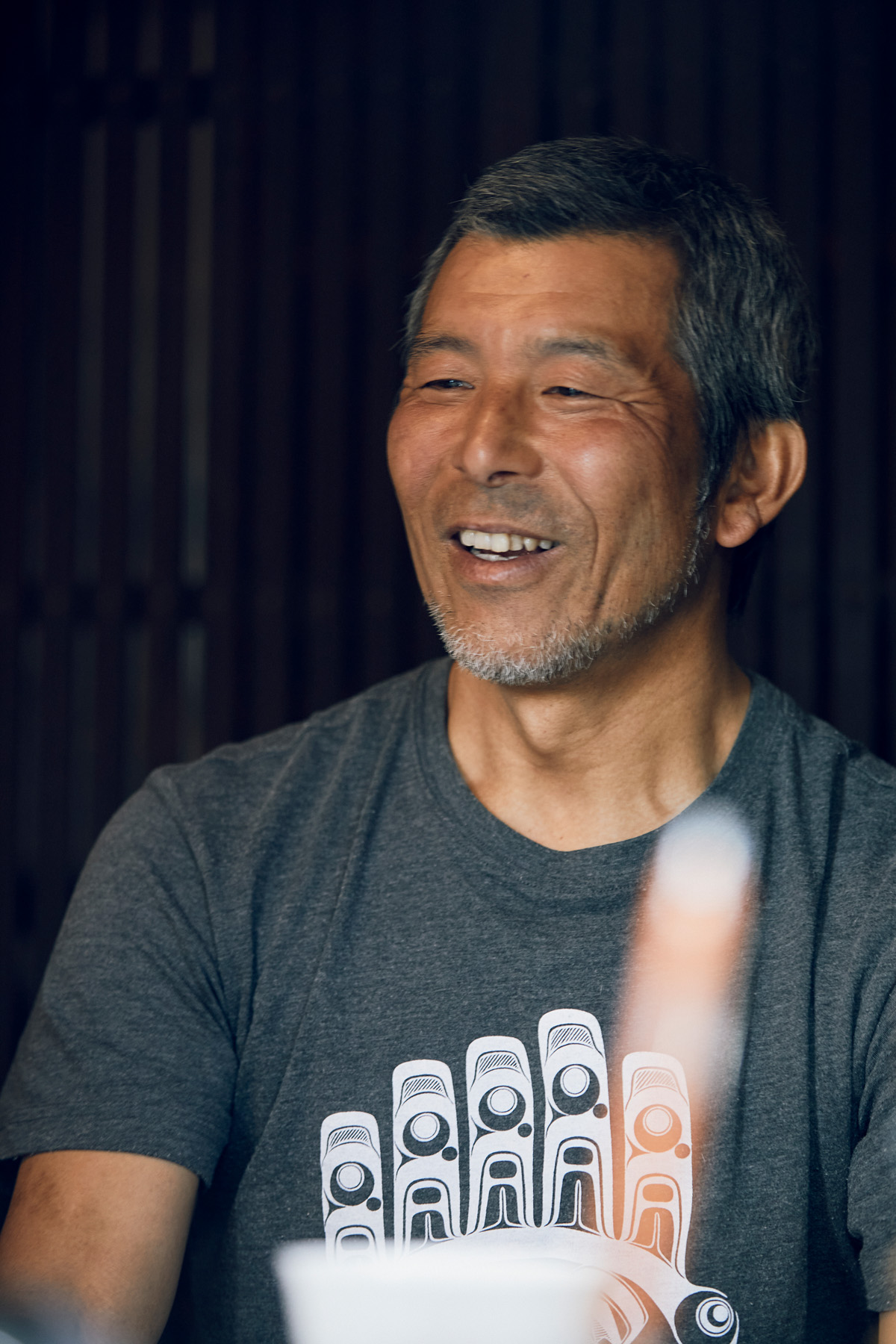

「カヤックの歴史を受け継ぎ、自然と導かれた次の目的地」|自分の旅のつくりかた。 Vol.04 大瀬志郎(シーカヤッカー・Granstream代表)

旅は人生を彩る。旅に出る理由は人それぞれだけれど、自分にしかないテーマやモチーフを追い求める人は素敵だ。ふとしたきっかけから自転車で旅を始めることにした編集者が、"旅の先輩"を訪ね、その真髄を聞く連載。第4回は、フォールディングカヤックで国内外の海を旅する、大瀬志郎さんを訪ねます。

取材・文/山田さとみ 写真/町田益宏

Profile

大瀬志郎(おおせ・しろう)/1971年、京都府生まれ。野田知佑著『日本の川を旅する』に影響を受け、フォールディングカヤックの世界へ。〈Feathercraft〉創始者ダグラス・シンプソンや、沖縄カヤックセンターの仲村忠明に師事し、約30年にわたり国内外の海を旅し続けている。2002年にカヤック専門店〈Granstream〉を設立し、2008年に琵琶湖西岸のマキノ町海津へ移転。現在はカヤックガイドとして活動しながら、〈Feathercraft〉製品のメンテナンスも手がける。

海の旅の哲学を訪ねて

自転車でアラスカを旅していたとき、なぜか毎日のようにパンクが続いた。最初に目指していたマッカーシーへ行くには、誰もいない未舗装路を往復200kmほど走らなければならなかった。予備のタイヤチューブはすでに使い果たしていたし、新しく手に入れる手段もない。無事に帰ってこられるかどうかは、五分五分といったところ。そのリスクを考えたら、行き先を変更せざるを得なかった。

目的地にたどり着けなかった悔しさもあったけれど、それ以上に、うまく言葉にできない感情が湧いていた。

自転車で旅することは、あらゆる制約から解き放たれて、自由を謳歌することだと思っていた。けれど、結局のところ、わたしは誰かが敷いた道の上しか走れていなかった。それが未舗装路であれ、獣道であっても、誰かがつくった道の上でしか、わたしは旅ができないのだ。

そんなことを考えるようになったころ、“パックラフト”という乗り物に出会った。川を下るための、ゴム製ボート。小さく折りたためて、携行性に優れている。アラスカでは、この艇を使って旅する人をよく見かけた。

もともとパックラフトの源流には、カヤックの存在がある。アラスカをはじめとする北極圏では、カヤックを使った旅の文化が深く根づいている。氷河によって形成されたフィヨルド地形が多いこの地域では、水路は古くから人々の暮らしと結びついてきた。

“これだ!”と思った。パックラフトは折りたたんで自転車に載せることができる。持ち運べば、川の上も進めるようになり、旅の新たな可能性が広がるにちがいない。そうして、自転車とパックラフトを組み合わせた「バイクラフティング」と呼ばれるスタイルで旅をするようになった。

琵琶湖におもしろいカヤッカーがいると教えてもらったのは、アラスカから帰国した後だっただろうか。カナダ発〈Feathercraft〉のフォールディングカヤックに乗って、国内外の海を旅する、大瀬志郎さんという人だ。

なんでも、九州から台湾までの航行を試みたり、青森から北海道まで津軽海峡を渡ったり。星野道夫さんに憧れて、カナダはブリティッシュコロンビア州のクイーンシャーロット諸島、“ハイダ・グワイ”と呼ばれる神秘の島を旅したこともあるという。30年という歳月をかけ、カヤックによる旅を追い続けている人物だ。

初めて川でパックラフトを漕いだとき、自転車の旅とはちがう自由を感じた。海を旅するカヤックには、どんな哲学があるのだろう。大瀬さんに話を聞くため、琵琶湖へ向かうことにした。

日常を脱ぎ捨て、感覚が研ぎ澄まされる、カヤックの旅。

大瀬さんの拠点は、琵琶湖西岸に位置するマキノ町海津。古くから京都と日本海を結ぶ最短経路として開かれ、湖上交通の要衝として栄えてきた。舟運や港、宿場といった要素が複雑に交差し、この町の文化と風景を形づくってきた。いまも湖畔には、往時をしのばせる石積みが残っている。

東京から新幹線で京都駅へ。そこからJR湖西線に乗り換え、さらに50分ほどで最寄りのマキノ駅に着く。駅前で、持参した自転車を組み立て、大瀬さんが営むカヤック専門店〈Granstream〉へ向けてペダルを漕いだ。昔ながらの木造建築が並ぶ町並みを10分ほど走ると、丁寧に改装された古い家屋の軒先に、屋号を染めた暖簾が静かに揺れているのを見つけた。扉の前で声をかけると、部屋の奥から大瀬さんが姿を現し、にこやかに迎えてくれた。

〈Granstream〉は、カヤックによる水上の旅をテーマに活動するパドリングカンパニー。カナダ製フォールディングカヤック〈Feathercraft〉の専門店として設立され、カヤックツアーやオリジナル商品の開発、企業・教育機関向けの講習や講演活動など、幅広く展開している。

“海の旅”と聞くと、何もない大海原を進むイメージを抱くかもしれない。けれど、カヤックの旅は少し趣が異なる。まずは、その旅の実際について話を聞いた。

「カヤックの旅は、基本的に夜は沿岸部に上陸して、泊まりながら進むんです。本州なら、岸に沿ってずっといけば一周もできる。1日に漕ぐ距離は、長くてだいたい60kmくらいかな。場所にもよるけど、外洋に出てしまえば暗くても問題ない。でも、陸地に近いと暗礁やリーフがあったり、船が出入りしたりするから、暗くなるとリスクが高くなる。だから、暗いうちに出発して、明るいうちに目的地に着きたい。日照時間が長い時期は、15時間くらい行動できるね」

航行に使用する海図には、海の深さや潮流・海流といった情報が詳細に記されている。一方で、「山立て」と呼ばれる航法に必要な視界情報を優先するため、陸の情報は極力そぎ落とされ、海上から目印となる山だけが描かれている。

大瀬さんは、これまでカヤックでしか旅をしたことがないという。そもそも、どのようにしてこの世界に入ったのだろうか。

「大学まではスポーツに打ち込んでいたけれど、卒業するときに競技じゃないことをやってみようと思ったんだよね。当時は、登山に限らず、バックパッキングとか自転車、スキー、スノーシューとか、いろんな道具を使ってフィールドを旅するのが流行ってた。絶対に楽しいだろうと思って、じゃあアウトドアの会社に就職しようと考えた。ところが、時代はバブル崩壊の直後。現役で大学に入った同級生たちは就職できたけど、僕は一浪してたから、ちょうど就職氷河期に差しかかってしまって。新卒採用はほとんどなく、どこにも雇ってもらえなかった。それでも、好きなことをして生きていきたいという気持ちは揺るがなくて、諦めるという選択肢はなかったんだよね」

とはいえ、インターネットも携帯電話も、まだ普及していない時代だ。

「だから、アウトドア雑誌『BE-PAL』に載ってた〈A&F〉の電話番号にかけて、『働きたいです』って伝えた。そうしたら、社長の赤津孝夫さんに直接会ってもらえたんだけど、『新卒は採ってないんだよね。まぁ、でもまた遊びにおいでよ』って言われて。正直、意味がよくわからなかったけど、“遊びに来い”って言うなら、また行くかと思って、タイミングを見てまた電話してみた。そんなやりとりを何度か繰り返しながら、『経験は何年か働けばつきますから、雇ってください』って言い続けて。そしたら、最終的に本当に雇ってもらえたんだよね」

「当時はまだ、いい加減なところもあったから」と、大瀬さんは笑って話すが、それだけでは片付けられない行動力だと思う。そして、アウトドアの中でも、特にカヤックに強く惹かれた背景には、ある本との出会いがあったと話してくれた。

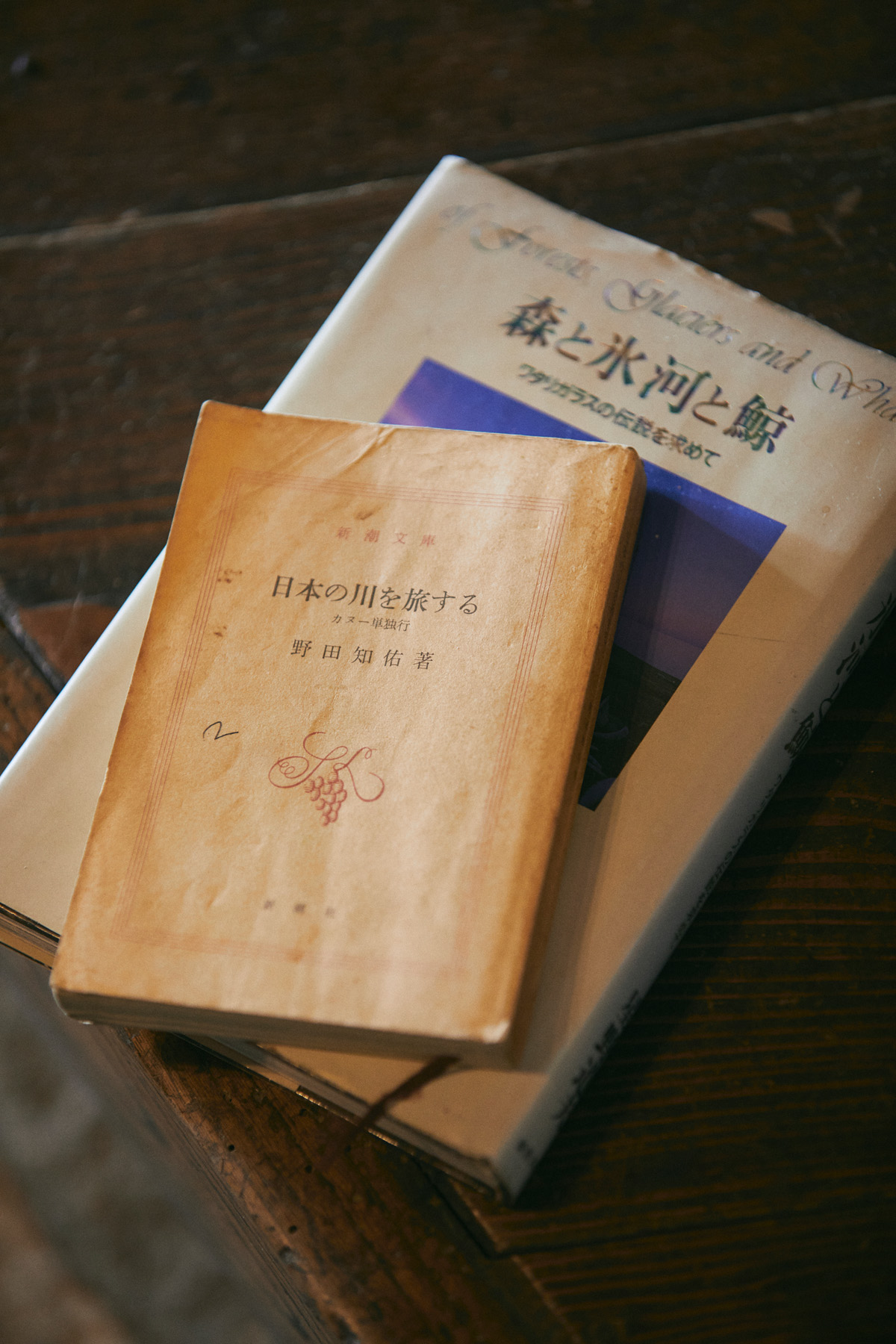

「大学4年のとき、部活の友人に勧められて、野田知佑さんの『日本の川を旅する』を読んだんです。カヤックで川を下って、魚を採って焚き火で焼いて、川の水で割ったウィスキーを飲みながら食う。そんな夢のような旅があるのかって、衝撃を受けたんだよね。僕が入社する前年から、野田さんが使っていた〈Feathercraft〉のカヤックを〈A&F〉で取り扱うようになっていて。入社してすぐにそのカヤックを買って、キャンプ道具を積んで、ひとりで三崎口から鎌倉まで一泊二日で漕いでみた。岸沿いを辿れば着くだろうって、地図も持たずに。釣り船に『鎌倉まであとどのくらいですか?』って聞きながら(笑)。何の知識もなかったから、いま思えば無謀だけど、とにかくやりたくて夢中だったんだよね」

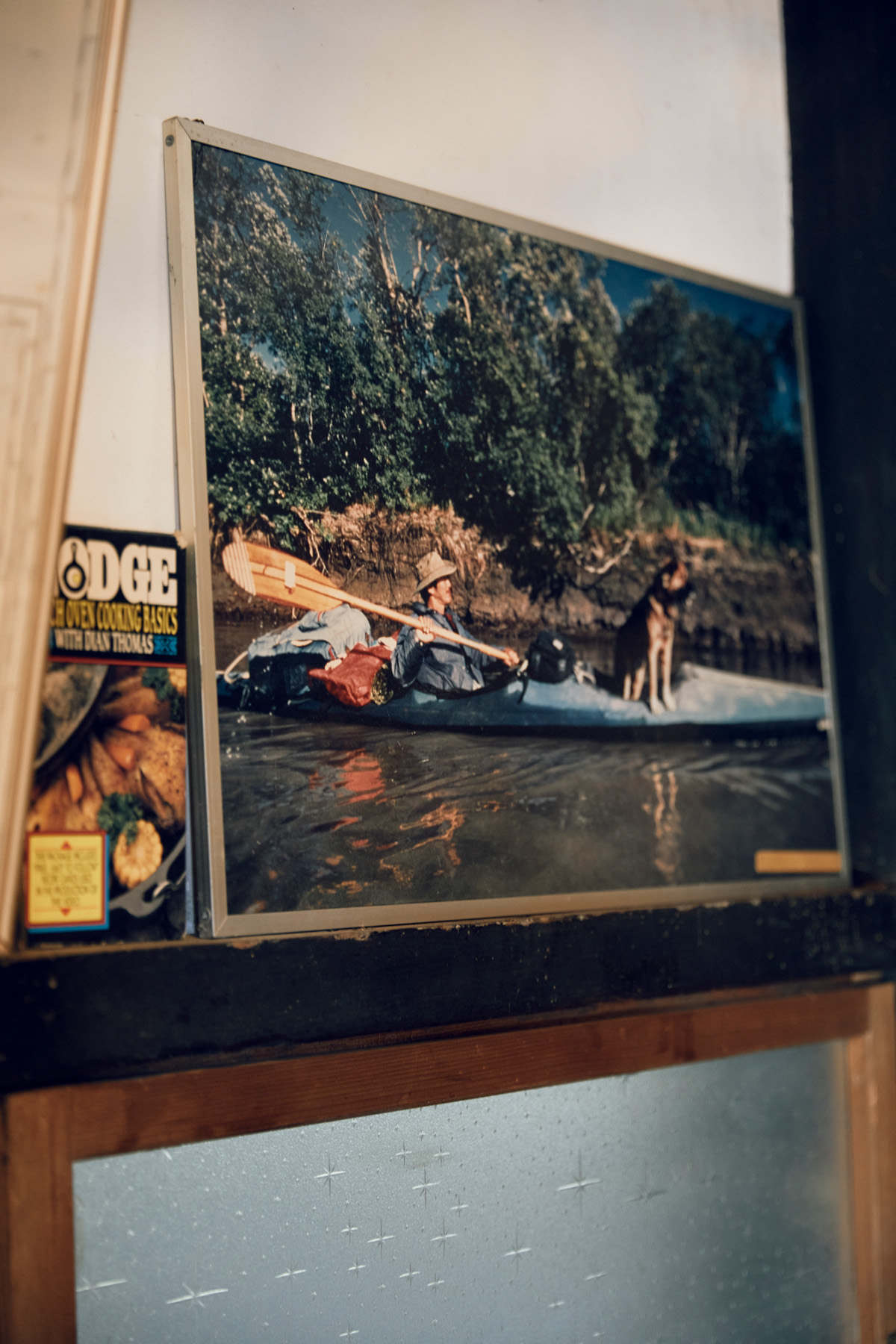

〈Granstream〉の店内には、大瀬さんが敬愛するカヌーイスト・野田知佑さんと愛犬ガクの写真が飾られている。野田さんが乗っているのは、〈Feathercraft〉の「K2」。ユーコン河のような大きな川で愛用していた艇だ。

野田知佑さんの『日本の川を旅する』を読んでカヤックの世界に飛び込み、星野道夫さんの『森と氷河と鯨』を読んでカナダのハイダ・グワイを目指すことに。

〈Feathercraft〉のコンセプトは、どんな海でも1ヶ月のロングトリップができる、“旅するためのカヤック”。アルミフレームと柔軟なゴムスキンで構成され、軽量ながら高い耐久性があり、「世界最高峰のフォールディングカヤック」とも評されている。そんなブランドの創始者ダグラス・シンプソンとの出会いも、大瀬さんにとって大きな影響を与えた。

「そのころ、ダグもよく日本に来ていたし、僕も毎年カナダに通うようになった。ホームステイしながら工房に通って、ものづくりだけじゃなく、彼のライフスタイルそのものを学ばせてもらった。バンクーバーの自然に囲まれた環境で、ダグは毎日カヤックを漕いで通勤していたし、仲間たちと家族のように力を合わせて艇をつくっていた。そんな生き方に、強く惹かれたんだよね」

ダグと過ごす時間は、ほかでは得られない学びがあった。けれど、カヤックの世界を知るほどに、葛藤も生まれた。たとえアウトドア業界でも、日本の企業で長期休暇を取るのは、やはり難しい。そこで、大瀬さんは30歳のとき、会社員生活に終止符を打つことに。

「仕事は楽しかったし、好きなようにやらせてもらっていた。でも、まとまった休みを取れるのは、年に10日間程度。もっと長い旅をしたかったんだよね。会社を辞めて、茅ヶ崎から紀伊半島まで1ヶ月間かけて漕いだ。やっぱり、旅は日数を重ねるほどおもしろくなる。カヤックって、1ヶ月くらい無補給で過ごすこともあるんだけど、最初の10日間くらいで、ようやく日常を脱ぎ捨てられる。余計なものが削ぎ落とされ、感覚がどんどん研ぎ澄まされていく。自然を見る目も冴えてくる。だから、できるだけ時間をかけたい。旅の本当のおもしろさは、その先にあるからね」

〈Feathercraft〉のカヤックが“世界最高峰”と称されるのは、折りたたみ式とは思えない剛性と航行性能、極地にも耐える耐久性、そして旅を前提に緻密に設計されたその思想ゆえ。工芸品のような美しさと、冒険の道具としての信頼性を併せ持つ。

5000年の歴史を繋ぐ、カヤックの原点へ。

独立後、拠点を滋賀県に移し、〈Feathercraft〉の販売とカヤックのガイド業を軸に仕事をスタート。営業経験はあっても、顧客はゼロ。ガイドとしての勉強も一から始めなければならず、必死の毎日だったという。それでも旅を続けながら、少しずつ実績を重ね、仕事を軌道に乗せていった。

そんな中、2016年に思いもよらぬ知らせが届く。〈Feathercraft〉が生産終了を決断し、幕を下ろすことになったのだ。

「あのときが、人生で一番パニックになった瞬間だったかもしれない。〈Feathercraft〉は、僕にとって完全に柱のような存在だったから。いま思えば、他の道も考えておくべきだったんだろうけど、当時は何の準備もしていなかった。仕事も私生活も、すべてが崩れてしまったような感覚でした」

後継者はおらず、ブランドは事実上解散に。けれど、それは創始者のダグらしい選択だったと大瀬さんは言う。

「中国企業に売るとか、他の場所に移転するとか、続ける方法がなかったわけではないと思う。でも、ダグは大量生産ではなく、“クラフト”にこだわっていた。それから、バンクーバーという場所と、そこに流れる空気にも。だから、それらが維持できないのなら、終わらせるしかないってね」

現在、ダグはビクトリアに移住し、一部のパーツやアクセサリーだけを、手づくりで生産している。〈Feathercraft〉のような艇はいまも存在しないが、それでも彼は、この技術を独占しようとはしなかった。カヤックはもともと、グリーンランドの狩猟民族が、アザラシの皮と木を使って手づくりしていた道具だ。その伝統はいまも、ごく一部の地域で、かろうじて残っている。

「たためて、海でもしっかり使える。そして、あの“しなり”のある乗り心地。僕の旅や仕事のスタイルは、〈Feathercraft〉があってこそ成立していた。コピー製品が出てきたときに、『放っておいていいの?』って聞いたら、ダグは、『カヤックの歴史は5000年ある。その中の一部を自分たちが担っているだけだ』って言ったんだ。〈Feathercraft〉も、言ってしまえばレプリカのひとつ。狩猟の道具からレジャーへと変化しながら、海を漕ぐという文化は、いまも確実に生きている。それが途絶えてしまうくらいなら、コピーしてでも繋いでほしいっていう願いがあったんだろうね」

〈Granstream〉から徒歩1分の場所に琵琶湖が広がる。ここではカヤックのツアーや講習会も開催しており、初心者から経験者まで幅広く対応している。

〈Feathercraft〉が終了するとき、大瀬さんは周囲からブランドを継いだらどうかと言われた。けれど、その答えは明確だった。

「ダグの意思を継いでカヤックをつくることは、とてつもなくエネルギーのいること。もしその道を選んだら、50代のすべてを費やすことになる。でも、僕はまだプレイヤーでいたかったんだよね」

やはり、大瀬さんを突き動かす源には、旅への欲求がずっとあり続けている。〈Feathercraft〉との関わりは大切だが、旅に出られなくなっては本末転倒だ。

「カヤックを始めて30年間、家にいると罪悪感を覚えるくらい、いつも旅に出たかった。でも最近、ようやく少しずつ気持ちが変わってきたんだよね。この先も、旅は続けていくけれど、今年で54歳。もし75歳まで毎年どこかに行ったとしても、残り20回しかない。当たり前だけど、人生には限りがあることに、実感がともなってきた。だからこそ、ひとつひとつの旅をもっと丁寧に、もっと集中して向き合おうと思うようになった。そうしているうちに、自分の中に、いつのまにかテーマがあることにも気がついて。そのテーマに沿って、行きたい場所が自然と見えてくるようになってね。そうなると、その目的地に向かうための準備も、ふだんの生活も、大切に感じられてくる。いまは、じっくりと落ち着いて過ごす日々の時間も、自分にとって旅の一部なんだと思えるようになったね」

限りが見えたいま、準備している旅のテーマは何なのだろうか。

「カヤックに長く携わって、漕ぎながら旅をして、ダグと何度も対話を重ねてきた。〈Feathercraft〉についても、多くを学んできたつもりだった。でもあるとき、それ以上は知らなかったことに気づいた。カナダのカヤックの背景には、発祥の地・グリーンランドがある。カナダの人たちがグリーンランドの文化を受け継ぎ、そこから僕も受け継いできた。以前から『いつか行かなきゃ』と思ってはいたけれど、最近になって、『やっぱり行かないとダメだ』とはっきり感じるようになった。グリーンランドを漕いで、『カヤックはここで生まれたんだ』って、自分の体で実感しない限り、ひとつのピースが埋まらない気がしている。だから次は、グリーンランドに行こうと思ってるんだよね」

撮影時に、漕ぎ方のコツを教えてもらった。

大瀬さんは、この連載1回目に訪ねた冒険家の角幡唯介さんにも、カヤックを教えたことがある。この木製パドルは、角幡さんが北極を旅したときにお土産としてくれたもの。

フォールディングカヤックは、折りたたむとこのキャリーケースにしまえるほどのサイズになり、旅に行くときはこのケースに入れて運ぶ。

〈Granstream〉のバックヤードには、カヤックに必要な道具がぎっしり。

探しても見つからない。答えはすでに、自分の中にある。

大瀬さんが、長い年月をかけて海を漕ぎながら拾い集めてきた旅の断片。それは、非日常の結晶ではなく、自分自身を探し、見つめ、確かめるための営みなのだと、あらためて教えられた気がする。そんな旅は、きっと誰にとっても、日々の生活のすぐ隣にある。

パンクの連続に悩まされたアラスカの旅から始まり、自転車とパックラフトの組み合わせにたどり着いたわたしの旅も、ようやく次の方向が見えてきた。大瀬さんが語っていたように、「どこへ向かうか」は、実はすでに自分の中にある。

大切なのは、心の声に正直でいること。そして、自分で選んだ道を信じて進むこと。答えは、無理に探すものではない。経験をひとつずつ積み重ねながら、いつか自然と見えてくるのだろう。

だからこれからも、自分の旅を、ゆっくりと、けれど確かに、漕ぎ続けていこうと思う。