教えてくれた人

貴堂明世(きどう・あきよ)/管理栄養士。クオリーヴァ主宰。東京証券業健康保険組合にてメタボ予防の指導を担当。現在はフリーとして生活習慣病の食事指導、講演等を行う。

アブラの質は脂肪酸の違いで評価する。

3大栄養素で健康を守るために目を向けたいのは脂質。ただ脂質とひと口に言っても、種類がありすぎる。脂質の大半は脂肪酸3個+グリセロール1個からなる中性脂肪。このうち脂肪酸に多様な種類があり、性質を左右するのだ。

脂肪酸は炭素、水素、酸素の3元素からなる。炭素がすべて水素と結合する(飽和)のが、飽和脂肪酸。肉や乳製品に多いパルミチン酸やステアリン酸がある。

炭素に二重結合があり、水素とすべて結合していない(不飽和)のが不飽和脂肪酸。二重結合が1つの一価不飽和脂肪酸、2つ以上ある多価不飽和脂肪酸がある。

一価不飽和脂肪酸の代表は、オリーブオイルに多いオレイン酸。多価不飽和脂肪酸には、二重結合の位置でオメガ6系とオメガ3系がある。オメガ6系はサラダ油に多いリノール酸、オメガ3系はエゴマ油などのα—リノレン酸、魚油に多いEPAやDHAなどだ。

摂りすぎ傾向にある飽和脂肪酸とオメガ6系は抑え、一方で一価不飽和脂肪酸やオメガ3系を増やす。これが脂質攻略の基本戦略!

脂肪酸の分類

中性脂肪の性質を決める脂肪酸には大きく3つのグループがある。それぞれの代表的な脂肪酸とそれを多く含む食品をまとめてみた。

|

飽和脂肪酸 |

パルミチン酸、ステアリン酸(肉、乳製品)、ラウリン酸(ココナッツ油、ヤシ油) |

|

一価不飽和脂肪酸 |

オレイン酸(オリーブオイル) |

|

多価不飽和脂肪酸 |

【オメガ6系】リノール酸(サラダ油) |

|

【オメガ3系】α-リノレン酸(アマニ油、エゴマ油)、EPA、DHA(青魚) |

飽和脂肪酸を7%以下に抑えるべし。

摂取カロリー全体に占める脂質由来のカロリーの割合(%エネルギー)目標は20〜30%、うち肉や乳製品などの飽和脂肪酸の割合の目標は7%以下。日本人の脂質由来カロリーの平均値は29%前後と目標ギリ達成だが、飽和脂肪酸は8%をやや超える。

「1日2000キロカロリー摂取すると、飽和脂肪酸7%は約15g。豚バラ肉100gで飽和脂肪酸は15g、バター大さじ1杯(12g)で6gになりますから、肉や乳製品が多い食生活だと7%を上回りやすいのです」(管理栄養士の貴堂明世さん)

要は脂っこいものほど飽和脂肪酸も多い。牛豚なら赤身肉、皮なしの鶏肉、白身魚のようにあっさりしたタンパク源を選ぼう。飽和脂肪酸を抑えるなら、こってりメシは多くとも1日1食で。

バラ肉を選ぶならヒレ肉を。

バラ肉や挽き肉のように眼に白く見える脂は飽和脂肪酸の塊。ヒレ肉のようにできるだけ赤身のものをチョイス。

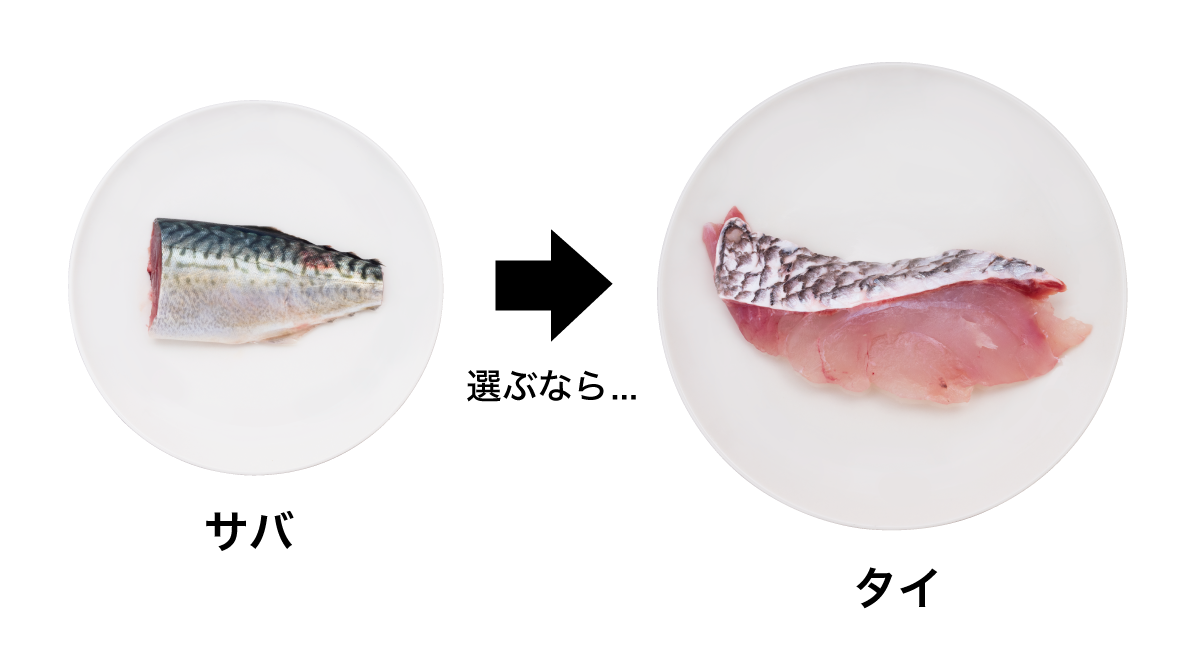

サバを選ぶならタイを。

青魚は不足しやすいオメガ3系の供給源だが、サバやサンマは意外にも飽和脂肪酸多め。淡泊な白身魚を食べよう。

バターを選ぶならオリーブオイルを。

バターや生クリームなどの代わりにオリーブオイルなどの植物油を用いて調理すると飽和脂肪酸の摂取量が減らせる。

脂質摂取量 (1日、成人、%エネルギー)

| 男性 |

女性 |

|

|

現状 |

28% |

29.4% |

|

摂取目標量 |

20〜30% |

|

|

飽和脂肪酸 |

7%以下 |

|

出典/『日本人の食事摂取基準(2025年版)』「令和5年国民健康・栄養調査」