明治維新で、英米のエリート教育を全面的に取り入れてしまった

――ここからは、日本における体育の歴史について深堀りして伺っていきたいと思います!…と、その前にまず確認しておきたいのが、世界各国の体育と日本の体育にはかなり違いがあったりするんでしょうか?

中澤篤史(なかざわ・あつし)/1979年、大阪府生まれ。早稲田大学スポーツ科学学術院教授。博士(教育学、東京大学)。専門はスポーツ社会学。著書に『運動部活動の戦後と現在: なぜスポーツは学校教育に結び付けられるのか』(青弓社、2014年)、『そろそろ、部活のこれからを話しませんか 未来のための部活講義』(大月書店、2017年)、『「ハッピーな部活」のつくり方』(岩波ジュニア新書、2019年、内田良との共著)がある。

中澤:ほとんどすべての国で、憲法などに「子どものカラダを大事にしよう」「学校教育で運動や健康を大事にしよう」ということが謳われているんですが…ざっくり言うと、体育にこんなに熱心なのは日本だけです(笑)。実は体育が盛んな国は少ない。

――えええ(笑)。

中澤:たとえばアフリカの貧しい国であればプールや体育館はないし、グラウンドといってもただ土のある場所だけだったりと、施設面が日本ほど充実していなかったりします。じゃあヨーロッパやアメリカのような先進国ではどうかというと、Physical Educationのクラスは「PE」と呼ばれていますが、馬鹿にされていたり、他の勉強の休憩の時間として捉えられていたりする。

逆にスポーツは地域のクラブが中心になっていて、そこでトップ選手の育成が行われています。日本の場合は、学校で体育とスポーツ振興がいっしょくたに行われているわけです。

――良くも悪くも、日本は体育先進国なんですね…。そうなってくると、日本でここまで体育が盛んになったのがなぜなのかが気になってきます。始まりはどんなものだったんでしょう?

中澤:戦前は学校体育のなかでも、体操の存在感が大きかったんですね。明治維新のとき、初代文部大臣の森有礼(もり・ありのり)が、ヨーロッパの軍隊でやっていた集団歩行訓練を教育に落とし込んで、学校で取り入れていった。戦前は「体術」「体操」と言われていて、基本的には「体の動かし方」をやっていました。

もうひとつ体育の元ネタとしては、イギリスのエリート教育があります。イギリスの恵まれた家庭の子弟は「パブリックスクール」という私立学校に通って、そこでは生徒にラグビーやサッカーなどのスポーツをやらせていた。その教育手法はアメリカの寄宿舎制エリート学校でも広がっていて、近代化当初に日本にやってきたイギリス人やアメリカ人教師が、そのやり方を伝えたんです。だけどパブリックスクールってエリート教育だから、近代皆学校教育システムとは別のものなんですよ。

――イギリスやアメリカではごく少数のエリート向けだった教育手法を日本は真に受けて、エリートだけでなく「みんな」にやらせようとして、国家的な規模にしてしまった?

中澤:そうですね。もともと日本では江戸時代から寺子屋や藩校で教育を行っていましたが、全員が通うものではなかった。それが明治維新で、後の義務教育につながる「みんなが学校に行くシステム」を作ろうとして、尋常小学校、旧制中学校を揃えていった。そのときに、エリート教育もマス教育もいっしょにして、パブリックスクールの「学校の中でスポーツをする」ような実践が、1つの理想として広がっていったんです。

――なるほど。そこにはどんな問題があったんですか?

中澤:そもそも英米では「スポーツはプリビレッジ(特権)だ」というふうに捉えられていました。「特権」と言うとやや貴族的に聞こえますが、まず勉強して自分のことができるようになってからじゃないと、スポーツなんて素晴らしいことはやっちゃダメだよと。

今でもアメリカのアイビーリーグのスポーツ文化の「やるべきことをやった上でスポーツをやる特権が与えられる」というスカラー・アスリートの模範的イメージは、アメリカ版の文武両道の思想と言えるでしょう。ところが日本では、「勉強しないならスポーツぐらいがんばれ!」と言ってしまう。

――良くも悪くも「スポーツは特権である」という意識が薄いままに輸入してしまったわけですね。でも、なぜ日本では体育がそれほど広く受け入れられたのでしょう。江戸時代から庶民が体を鍛えていたとか…?

中澤:たしかに江戸時代以降、武士階級の子弟が通った藩校ではカラダを鍛えるプログラムが存在していました。でも武士階級って人口の6〜7%でしかないわけですよ。パブリックスクールと同じエリート教育で、明治以降の日本が進めたマス向けの近代学校教育制度とは別物。そこに断絶はあると思うんですね。

戦争の時代、道徳教育の中心にはカラダがあった!?

――日本の体育の問題は前近代からの連続というよりは、近代化の際に上から作っていったことに起因していると。

中澤:明治維新のときに上から作ったものに、さらに日清戦争・日露戦争〜日中戦争・アジア太平洋戦争と続いていった「戦争の時代」の要素がプラスされていった…というのが私の認識です。

戦前は、体操の授業以外に「修身」という授業があって、これは道徳教育なんですよ。面白いのが、その標的がカラダだったことなんです。

戦前に使われていた「修身」の教科書。(中澤研究室所蔵)

――カラダが道徳教育の標的に! どういうことなのでしょう?

中澤:たとえば、「朝起きたら太陽に向かって伸びをしましょう」「日光浴をして体を洗いましょう」とか、そういうことが教えられていた。修身ではスポーツは行ってないし、体操も別に行ってないんですが、「健康のために衛生的な管理に気をつけよう」といったことと、カラダと道徳を結びつける教育が行われていた。

その究極が、日清戦争で戦死した陸軍兵士・木口小平のエピソードです。木口はラッパ手で、敵の弾に当たって死んでも口からラッパを離さなかった。

――それは美談として、修身の授業で教えられたんですね?

中澤:そうです。「ラッパは天皇から下賜されたものだから、死ぬまで離してはいけない」と。そういった天皇に従属する身体が神格化されて、修身の教科書で教えられた。

それともうひとつ、昭和期からは「軍事教練」という授業が加わりました。軍人が先生として学校の中に入ってきて、銃の使い方を教えたりしていたんです。

――軍人が学校に…!

中澤:「体育」「修身」「軍事教練」の3つは、国家主義的な教育エッセンスが注がれていた学校領域でした。1941年からはそれまでの尋常小学校が「国民学校」へと変わって、天皇のための子どもを育てるための機関になったわけですけど、そのなかで「礼法」というものがあって、土下座の仕方とかを、礼儀作法として教えていたんですよね。

――「土下座を学校で教わる」というのはなかなか怖いですね…。

中澤:修身は、戦後に教科としては廃止されました。ですが、修身の文脈が戦後体育に密かに紛れ込んできているのかもしれません。

健康や身体というのは、個人的なものでありつつ、社会的・公共的なものなんですよね。個人は自分の健康に関心を持つけれども、国家も非常に関心を持っている。そのせめぎあいとして身体というものがあったわけです。

修身の教科書では「土下座のやり方」なども解説されている…。

戦争直後の「民主体育」、高度成長期の「体力主義」、そして70年代以降は「楽しい体育論」へ――?

――中澤先生は著書『そろそろ、部活のこれからを話しませんか 未来のための部活講義』(大月書店、2017年)で、戦後の運動部活動の展開のなかで、戦後民主主義教育が果たした役割について触れられていました。

日本が戦争に負けて軍国主義から民主主義へと転換してから、「体育」はどのように変わっていったんでしょうか。

中澤先生の2017年の著書『そろそろ、部活のこれからを話しませんか 未来のための部活講義』(大月書店)。さまざまな問題を抱える「運動部活動」をよりよい方向へ向かわせるためのアイデアが、歴史的な背景を踏まえて語られている。

中澤:戦前に「天皇のために死んでこい」という道徳教育をやりすぎてしまった反省から、戦争直後は「民主体育」「生活体育」と言って、一人ひとりを主人公にして自分の体の動かし方を成長させていこうとか、あるいは他の人と協力してスポーツ活動を展開させていこうということが期待されました。

ところが50年代半ば以降は、「やっぱり体力だ、体力を身につけるんだ!」というふうになっていったんです。

――せっかく理想的なあり方を追求しそうになったのに、逆戻りするような動きになっていったんですね。

中澤:日本が戦後復興から高度経済成長へと向かっていく50〜60年代は、工場で元気に働く労働者が必要だと考えられていました。そこで「これから求められるのは体力のある人材だ!」ということで、「いかに体力の数値を上げていくか」ということが体育政策の目標になっていきました。

しだいに「民主的」という理想が忘れられ、戦時下で兵隊を作るような勢いで「体力が大事だ」という「体力主義」が主眼になっていったんです。「体力が大事だ」ということで子どもたちが嫌がっても、筋トレや持久走をさせると、物理的・科学的な反応で筋肥大が起きて、持久力も上がっていってしまう。自然科学の無情なところですね。

――批判は起きなかったのでしょうか?

中澤:ええ、もちろん批判も起きました。「体力が大事だ!」と言って嫌なことをさせていった結果、今度は70年代になってから社会全体の風潮として「高度経済成長、資本主義社会のために働かされる身体という在り方が人間を疎外しているんじゃないか」という反省が巻き起こりました。戦後教育学全体の基調だったマルクス主義の影響もあります。

そこで、今度は「余暇を大切にしよう」とか「経済的な発展もいいけれど、人間的な生活も大事にしていかなきゃいけない」という、失われた価値観を取り戻そうという揺り戻しが教育にも起きたわけです。

――高度成長期の体力主義から、さらに転換が起こったと。

中澤:77・78年の学習指導要領改訂で「体育の目標は楽しむことである」ということが掲げられて、「楽しい体育論」というものが学習指導要領に入っていきました。

学校教育は政府・文部省(現在は文部科学省)が方針を決めて、教育委員会、学校がそれを実践するわけですが、それと別に教育行政の裏側で大学の研究者たちや、民間教育研究団体がいろんな研究や実践をしています。

戦後から体育では大きく三つの研究団体が今も残っていて、1つ目は教育科学研究会の「身体と教育部会」。ここは体力主義を今でも大事にしています。2つ目は、「学校運動文化研究同志会」というところで、ここは運動文化論を大事にしようという団体です。

――運動文化論って、なんですか?

中澤:「運動やスポーツはこれまで人類が積み重ねてきた文化遺産だから、その文化をより発展させて後世に伝えていかないといけない」「体育はそのための教育をしていくべきだ」という考え方ですね。

――ううむ、なるほど。

中澤:そして3つ目に、筑波大学の教授たちが中心になった全国体育学習研究会という研究団体があります。ここは体力主義や運動文化論とも違って、「遊び(プレイ)が大事」という考え方です。

戦前の体育では体操が中心だったのですが、体操だけだとどうしても面白くない。そこで、大正時代ぐらいから体操の授業に「遊戯」を取り入れて、遊びながらカラダを動かすことができないかが模索されていたんです。それが戦後に再び脚光をあびて、全国体育学習研究会が「遊び=プレイが重要だ」ということを提唱し、学習指導要領にも取り入れられていった。

――ここまでのお話の流れからすると、その一見良さそうな「楽しい体育論」は、問題を孕んでいたわけですよね?

中澤:ええ、僕は批判的ですね。

前にも述べたとおり、学校教育は「強いられるもの」であり、権力装置です。その枠組みのなかで、まがいもののような楽しさを組み入れていることの擬制的な構造は、十分自覚しなきゃいけない。それに、「やっぱり体操じゃなくてスポーツなんだ」って言ったはいいけれど、そのスポーツも結局は「やらされるスポーツ」。そういうものを、みんな学校の中で経験してきたわけですね。

――そういえば、「数学を楽しもう!」とか「国語を楽しもう!」という話って、あまり聞いたことがないですね…。だけど体育だけはそういう「ゲーム的な要素を入れて楽しくしようよ」という話になっている。

中澤:もちろん数学でも国語でも「学ぶ楽しさ」を味わうってことは、おそらくすべての教師が意識していると思います。その崇高な理念はいいんだけれども、学校教育という枠組みで「楽しもう!」を第一原理に置いてしまうと、おかしなことになる。

それなのに体育だけが「楽しみなさい!」って命令するわけですよね。それで子どもたちが「は、はい!楽しんでます!」と言ったとしても、それは本心からの言葉ではない。杓子定規に真正面から「楽しい体育」を据えてしまったことによって、ねじれた評価構造が生まれてしまった。そうすると何が起きるかというと…体育を楽しめれば高評価、楽しめないと低評価として解釈されるわけですよ。

――ええっ、どういうことなんですか?

中澤:たとえばサッカーの授業をやります。そうすると「サッカー楽しかった!」みたいな子どもたちが「楽しんでいる」ということでプラスに評価される。「体育を楽しむ」という目標が達成されたわけですから。逆に、「サッカーやだなぁ、汗かくしダルいんだけど」という子は「楽しんでない」。そうすると「体育を楽しむ」という目標が達成されていない、というふうにマイナスに評価されてしまう。そういう非常に苦しい評価構造に入れ込まれてしまうわけです。

――なるほど、それはたしかに悩ましいですね。

体育の先生はなぜ威嚇的だったのか?

写真はイメージ画像です

――おそらくここまでの流れと関連すると思うのですが、体育の先生って朝の登校時に竹刀を持って校門の前で服装チェックをしたり、素行の悪い生徒を叱りつける生徒指導的な役回りをやっていたり、なぜか非常に威嚇的な人が多かったですよね。これはなぜなんでしょうか?

中澤:さすがにそこまであからさまな先生は減りましたが、実は体育教師って、他の教科の教師と比べると管理職とか校長先生になる割合が高いんです。(※)

※「保健体育科教諭の職務における期待認知に関する研究―A地域中学校保健体育科教諭に着目して―」https://core.ac.uk/download/pdf/144415552.pdf、「教科から見た校長職の登用・配置に関する実証的研究-京都府下の公立中学校を事例にして-」https://researchmap.jp/read0010253/published_papers/1441592/attachment_file.pdf

――えっ、体育の先生が管理職になりやすい…!?

中澤:体育教師は学校の秩序を前線で守り、特に体育祭や運動会などの行事の際に教職員を束ねて生徒を管理するという、学校管理面での期待が高かったんですね。

ただ、体育の教員免許ってあくまでも「体育の授業ができる人」に出しているだけで、教育政策として体育教師に管理的な役割を担わせようという意図はなかったはずです。あくまで学校現場での実践の慣習と期待で、権威的な体育教師が重宝され、結果的に体育教師が「管理能力がある」と評価され、管理職になりやすい仕組みができあがっていた。

――でも、体育教師が学校内で権力を持ちやすかったということは、非常に突き詰めていえば彼らは「暴力」を背景にしていたということじゃないですか?

中澤:それはひとつあるでしょうね。直接的な暴力を行使することもあったでしょうけれど、むしろ学校側は生徒の暴力を抑止するための暴力を体育教師に期待していた。竹刀を持って廊下を歩き回って、みたいな時代がつい先ほどまであったわけですから。

――なるほど。特に80年代は生徒が校舎の窓ガラスを割ったり、廊下をバイクで走っていたりという話も聞きます。生徒の暴発の抑止力として威嚇的な風貌・行動をせざるをえなかったと。そう考えると、体育の先生たちは学校管理の犠牲者でもあった…!?

中澤:そう、必要悪だったのかもしれないですね。でも今のコンプライアンスの世の中で、そんな教師は生き残ってはいけないですからね。昔と違って今の生徒たちは非常におとなしいですし、そこまでの管理も必要とは思えません。子どもたちは学校の中では仲が良いですよ、表面上はね。

そもそも「遊び」とは何だったのか?グットマン、カイヨワ、ホイジンガの議論

――それも非常に不穏な気がするのですが(笑)、しかし体育教師の問題も含め、考えれば考えるほど、「体育を楽しもう!」というのは無理がある気がしてしまいます。

中澤:そうですね。「楽しい体育論」の問題をより正確に理解するためにも、もうひとつ概念の整理をしておきましょう。

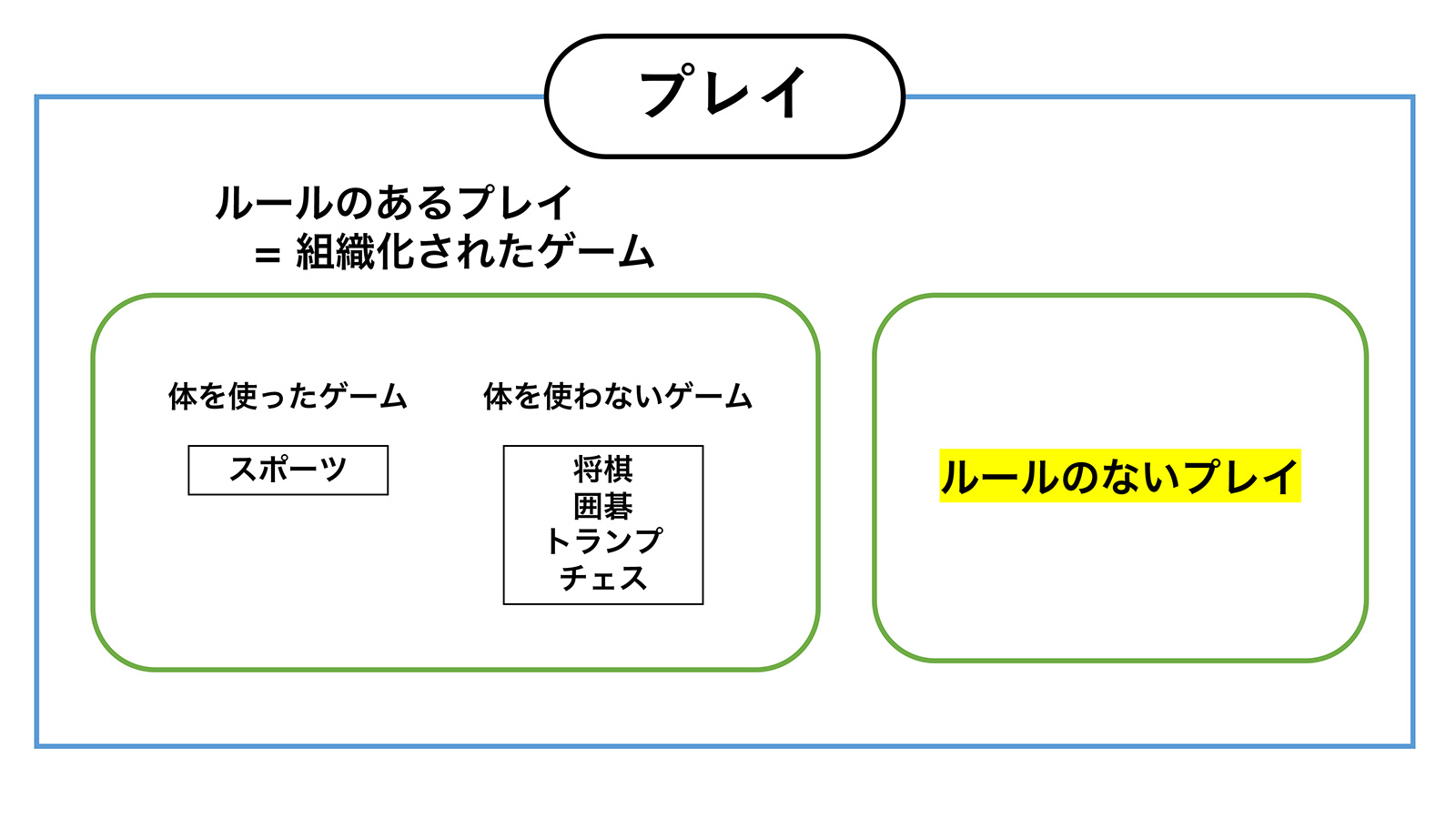

「スポーツとは何か」を定義するときに、アレン・グットマンというアメリカのスポーツ社会学者が作った「プレイから始める」という考え方があるんですよ。プレイの中に「ルールのあるプレイ」と「ルールのないプレイ」に分けて、ルールのあるプレイを「組織化されたゲーム」と定義します。

次にそのゲームのなかで「体を使ったゲーム」と「体を使わないゲーム」に分けて、「体を使ったゲーム」をスポーツと言う。

そうやってプレイ、ゲーム、スポーツというふうに三層構造で定義するわけです。

アレン・グットマンの「プレイから始める」考え方の図式(『スポーツと現代アメリカ』(TBSブリタニカ、1981)から作成)

――「遊び」をもとに、スポーツを定義していくというやり方なんですね。

中澤:ただ、この議論にはひとつ大きな問題があるんです。グットマンは「スポーツは遊びの本質をずっと持っている」と仮定しているんですけど、「遊びじゃないスポーツ」というのもあるんですね。簡単に言うとトップアスリートは全然遊んでいない。すごく真剣にスポーツしているわけです。

――あー、なるほど。

中澤:もっと極端な例も考えてみましょう。まったく遊びの要素がなく、11人対11人でボールを蹴りあってゴールを取り合うゲームを強制的にやらされて、全然楽しんでいないとしても、それを僕らはサッカーと呼ぶんですよね。

だから「プレイ」という概念でスポーツを定義していくと、「スポーツにそうあってほしい」という願望が投影された、非常に恣意的な、イデオロギー性の強いものになってしまう。スポーツ自体は、身体を使った競争としてどんどん拡張している現状があるのにもかかわらず、「楽しい体育」とか「スポーツは本来遊びなんだ」と無邪気に言ってしまうことの上滑り感は、反省すべきだと思います。

――「楽しくかけっこしよう」というのは遊びなのかもしれないけど、「運動会でクラス対抗リレーをやって優勝を目指そう」、さらには「オリンピックのリレーで優勝を目指そう」となると、遊びからはどんどん離れていってしまいますね。

中澤:フランスの社会学者でロジェ・カイヨワという人がいるんですが、彼は『遊びと人間』という有名な著書のなかで遊びを「アゴン(競争)」「アレア(運)」「ミミクリ(模倣)」「イリンクス(目眩)」の四つに分類して特徴づける議論をしています。「楽しい体育論」の人たちにもカイヨワの影響があって、だから「遊びが大事」という論になっているんですよ。だけどカイヨワは、アゴン(競争)の遊びが突出しているとした。

――「スポーツ」として競争が過熱していくと、「遊び」からは逸脱していきそうです。

中澤:それとカイヨワの前に、ヨハン・ホイジンガというオランダの歴史研究者も、1938年の著書『ホモ・ルーデンス』で遊びの議論をしています。ホイジンガは「最近はスポーツっていうものがどんどん発展しているけれど、あれは遊びではない」と指摘しているんですね。

――おお、どういうことなのでしょう?

中澤:古代から文化を育む土台として「遊び」というものがあったけれど、最近はそれが非常に「真面目」になったかたちでスポーツというものがある。ホイジンガは、そのスポーツに惹きつけられて熱狂する人たちをファシズムになぞらえて批判しているんです。

彼のように「遊び」を大事にする研究者からしても、スポーツは非常に厄介な敵として見られているところがあったわけです。だから「体育」で「スポーツ」を「遊び」として行おうとすると、どうしてもアンバランスさを伴うことになる。「体育」と「スポーツ」と「遊び」は、実は全然違うもので、相互に矛盾しうる性質を持っているのですから。

「スポーツ好き」と「スポーツ嫌い」を分断することの問題を認識すべき

――今日お話を伺っていて、「体育」と「スポーツ」というものをごちゃまぜにしようとしてきた歴史を、そのまま進めるのではなく、一度立ち止まったほうがいいのではないか、と思いました。やはり「体育」と「スポーツ」は切り分けて考えたほうがいいのでしょうか?

中澤:ええ、切り分けた方がいいですね。学校教育は「やらせているものだ」と割り切った方がいい部分がある。

もちろん楽しかったらいいけれど、楽しくないけどやらなければいけないときはやらなければいけないものとして捉えるべきです。「体力主義はダメだ」と言っても、そのすべてを切り捨ててしまったことには懸念があります。

――ただ、体力主義は「高度成長に適合した体力のある人間になる」というように、個人が集団に従属させられてしまう構造があったわけですよね。今のこの2022年においても、良くも悪くも「時代に適合した身体」を求められそうな気はします。

中澤:今の社会の中で求められているのは言語運用能力、意思疎通する力――つまりコミュニケーション能力でしょうね。たとえば的確に報・連・相できるか、テキストで企画書を作れるか、チームや組織の中で個人の意見を出し合い、合意や協力を調達できるかということです。

そういう社会の要請から見て、スポーツができる身体はどれほど意味があるのでしょう。残念ながら大きなギャップが存在するので、それを埋めていくことは必要でしょう。でもそれだけでなく、「一人ひとりが自分の身体を鍛え上げていきたい」というのは、何もスポーツでなくても、ニーズはあるわけです。それを主軸にした体育のカリキュラムを構想していってもいい。

――まずは個人主義を出発点にするわけですね。健康に楽しく、充実した人生を生きるためのカラダづくりは、何もサッカーや野球などのスポーツでなくてもいい、と。

「体育をこうしよう、ああしよう」という議論はもっと社会全体でした方がいい反面、体育をいじくりまわすことの危険性もあると思いました。「体育だとつらいけど、スポーツなら楽しいからいいじゃん」と言って、チームスポーツをやらせることによって、むしろスポーツ嫌いを増やしてしまっている。

中澤:一番根本にある問題は、これまで「体育の正当性」がずっと曖昧なままだったことです。今の体育は制度に依存しているだけなので、その根本の部分を見直さないといけません。

――たしかに「体育って学校教育に必要なんだろうか?」というラディカルな問いは必要ですよね。おそらく現代のニーズに合った「体育」はありうると思うんですが、この3回のお話を聞く限りでは…少なくともそれは、私たちが受けてきた体育の授業のようなものではなさそうだなと…。

中澤:そう、体育をやるなら、必ずしもスポーツじゃなくていいんです。スポーツってただでさえみんな熱狂してしまうから、むしろスポーツの問題を批判的に、冷静に見るような視点こそが大事です。スポーツ好きが信じる「スポーツの価値」だけで体育のあり方を決めていこうとするような、今の文部科学行政、スポーツ庁の在り方はたくさんの人を取り残してしまう。スポーツ好きとスポーツ嫌いとを分断してしまうような危うさがあるわけです。

――その問題を真正面に見据えた上で、広く社会的な議論を積み重ねていかないといけないんですね。中澤先生、今回はありがとうございました!