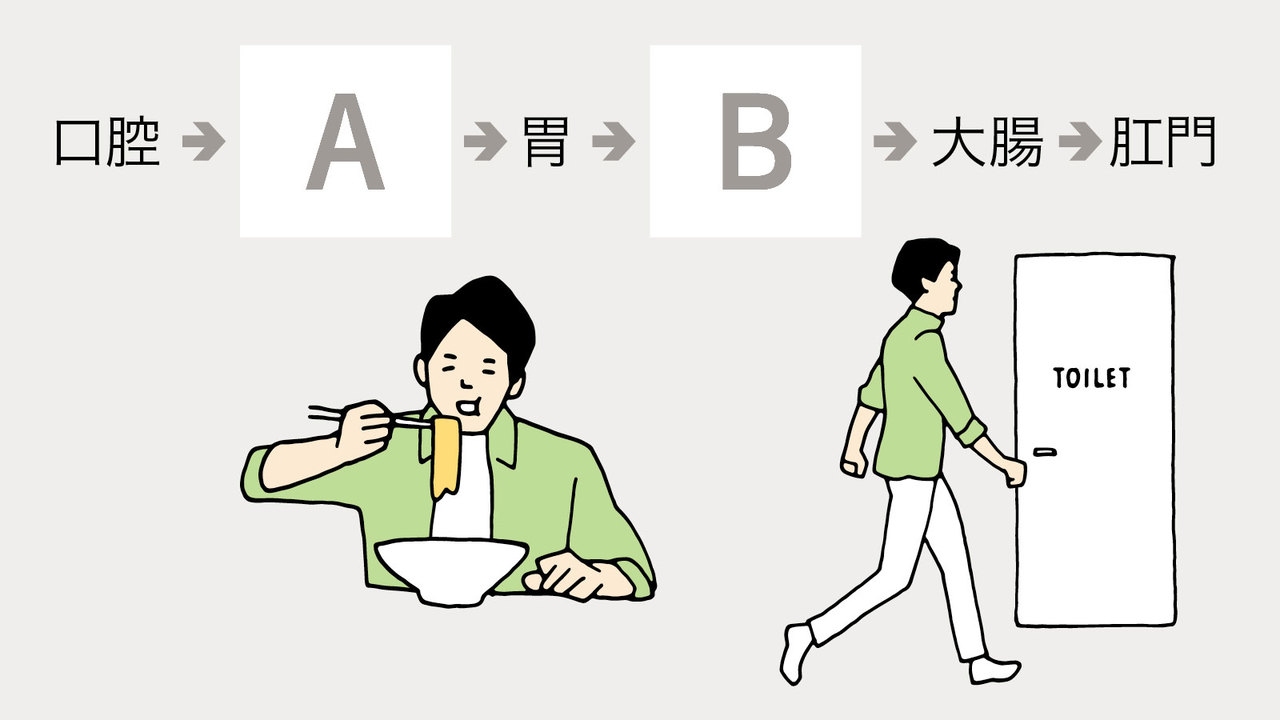

問題②:次のルートは食べたものが大便になるまでの経路。「A・B」欄を埋めなさい

解説:長い消化管の旅路でうんこは作られる

食べたものは全長9〜10mもの消化管を移動して、血となり肉となりうんことなっていく。その流れを知っておくことも大便学のひとつ。

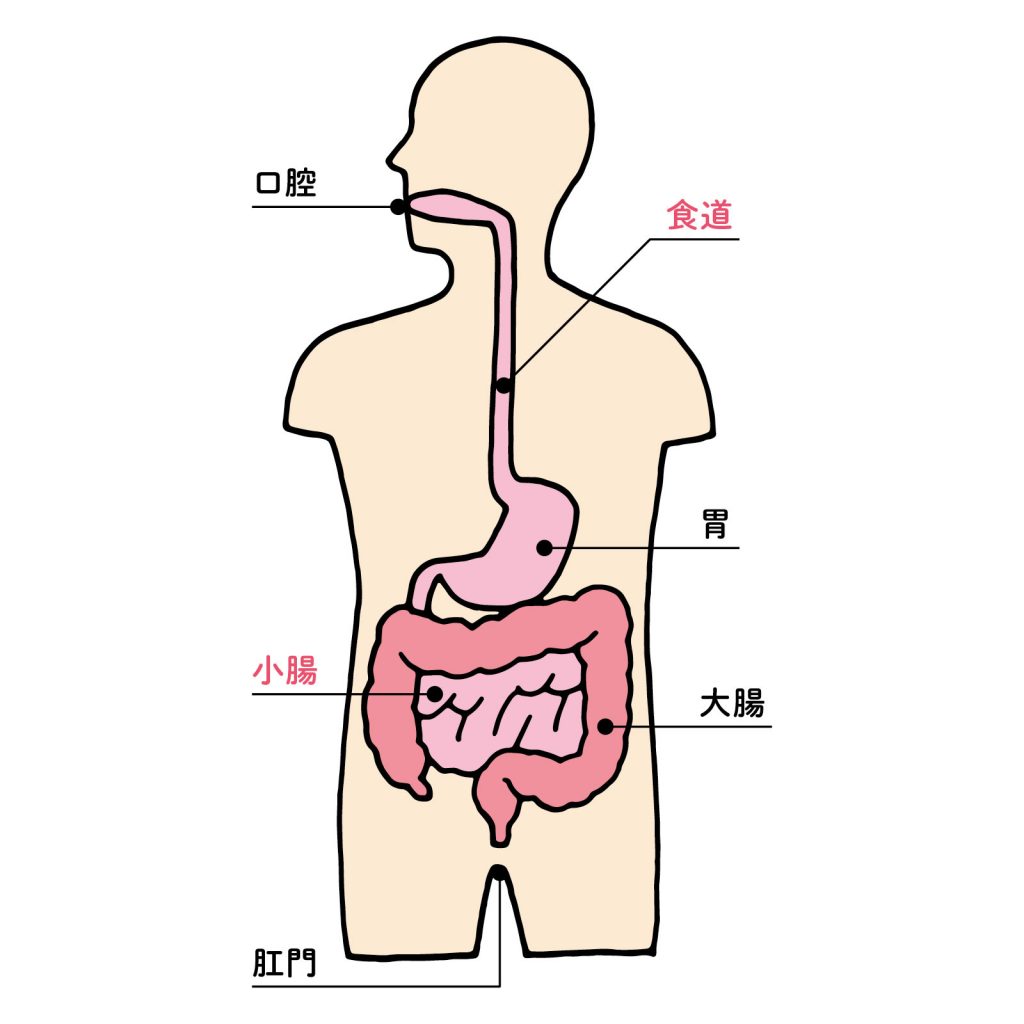

食事の入り口はもちろん口腔。食べたものは歯で細かく砕かれて、ごくんと飲み込まれる。行き先は食道。唾液と混ざった食物は食道を下って胃に送られる。ここまでは比較的短時間の作業。お腹いっぱい食べた直後、胃がぽっこり膨らんだ経験は誰しもにあるだろう。

口腔から肛門までのルート

胃に送られた食物は3〜4時間かけて消化液と混ざり、ドロドロの粥状に。続いて小腸に運ばれ、8時間程度かけて栄養素としてカラダに吸収される。残ったものを材料に大腸で15〜20時間かけてできるのがうんこ。肛門に至って排便される。

大便学共通テストとは?

腸からの大切な便りを読み解く。これが大便学だ。毎日の便はただの排泄物ではない。腸内環境の良し悪しを表すリトマス試験紙と思おう。

どうやって便が出てくるのか、目指すべき理想の便はどんなものなのか、どうすれば快便に繫げることができるのか。これらを「共通テスト」で一から学ぶことから始める。本質を見抜き、自分なりの答えを出す力をつけよう!

関連記事古代人のうんこはダイバーシティ。知っておきたい「腸研究」最前線

関連記事古代人のうんこはダイバーシティ。知っておきたい「腸研究」最前線