テクノロジーが「怠け者」を生むなかで、自分の身体とどう向き合うか:川島優志インタビュー【後編】

Googleの社内スタートアップとして生まれ、2016年には『ポケモンGO』をローンチし大ヒットさせた〈ナイアンティック〉。そのナイアンティックの副社長を務める川島優志さんへのインタビュー後編。「進化するテクノロジーと身体」について伺いました。

取材・構成・文/中野慧

川島優志さんに伺ったインタビューの前半はこちら:「『ポケモンGO』『ピクミン ブルーム』は、なぜユーザーを「歩かせる」のか:川島優志インタビュー【前編】」

「健康」と「スマホ依存」のあいだで

アンデシュ・ハンセンの『スマホ脳』(新潮新書)が日本国内でも50万部を超える大ヒットとなっているように、SNS依存やスマホ中毒のようなことも問題になってきていると思います。

しかし一方で、そのサービスの魅力に取り憑かれるとユーザーの健康に害を与えてしまうことがあるからこそ、「中毒」と捉えられてしまうのかなと思います。

例えば若い年代の女性の場合、FacebookやInstagramでキラキラした人たちばかりを見続けて、自分と他人を比べてしまうことで、自分の人生への自信を失ってしまう、ネガティブな感情を持ってしまう、という研究もあります。

ナイアンティックの場合、「このサービスは健康につながるのか」ということに情熱を持っている。おそらくターザンさんもそういうところがあるんじゃないかと思います。

Appleも《Apple Watch》で人々の呼吸をセンサーで感知して深呼吸を促したり、多くの企業が「健康」ということにフォーカスしている流れはあると思います。

どんなサービスにも、ものすごく巨大化してしまうとそれに比例して色んな問題が大きくなっていきます。ナイアンティックもこれからもっともっと多くの人に使ってもらってプラットフォーム化していくことで、色んな課題にぶつかることはあるでしょう。そういったことに一つひとつ取り組んでいくことも、大事なことなのかなと思っています。

現実をディストピアにしたくない

ほかにも映画『マトリックス』の世界観も非常にわかりやすい例です。ただ、そうした作品では、「現実は仮想空間へ逃げ出したくなるような荒んだ場所」という未来像が描かれていますよね。『マトリックス』でも人間は発電機のパーツになっていました。あ、これネタバレかな(笑)。

ただ、僕たちナイアンティックは技術の力を活用して人を外に連れ出して、現実と人々をもう一度繋ぎ直したい。現実の素晴らしさを思い出してもらえて、現実をより良くしたい、と願っているんだと思います。

以前、日本でIngressのイベントをやったときに、あるプレイヤーが僕に話しかけてくれたことがありました。その方は千葉に住んでいて、自分の住んでいる場所が嫌いだった。「でもIngressを始めてから『こんなところに、こんな面白いものがあったんだ』ということを知って、千葉のことが大好きになったんです」と教えてくれたんです。

札幌で行われたIngressのイベントの様子。©2021 Niantic, Inc.

そこでアメリカから来たプレイヤーが「生まれて初めてパスポートを作って、飛行機に乗って、ゲームが自分を日本まで運んだことにびっくりした」「日本の姿を自分の目で見ることができて、日本やオーストラリアの友人が作ることができた」ということに、すごく感動していたんですね。

もし例えば「千葉が嫌いだ」ということで、メタバースの世界に逃避してしまっていたら、ずっと自分の身近な世界が嫌いなままだったかもしれないし、被災地を自分の足で訪れる体験もしなかったかもしれない。

ナイアンティックは「現実をディストピアにしたくない」、技術の力で人を動かして現実の世界や人生を良い方向に変えたい、そういうふうに願っている、ということですね。

「現実を忘れさせてくれる場所でずっと過ごすということが、本当に人間にとって良いことにつながるのか」という疑問を、解消してくれるような形で技術が進歩してくれればいいな、と思います。

テクノロジーで運動継続は可能か?

たとえば六本木ヒルズの近くに行くと、その場所がどういう歴史を持っているのかをカード型にまとめて表示してくれる、というものでした。

ただ、初めて訪れた場所にはすごく役に立つけれど、毎日通勤通学する場所で継続して使ってもらえるようなものにはならなかった。そこでユーザーに毎日楽しく外に出てもらうために活用したのがゲームの力だったんです。

ゲームの力には色々なものがあります。自分の成果が数字として積み上がるとメダルが貰えたり、『ポケモンGO』だったら「あのポケモンが欲しいからあの場所に行ってみよう」とか、「卵を孵化させるためにできるだけ歩こう」とか、そういう動機づけが継続につながっていった。

さまざまな継続性を上げる工夫を盛り込んでいるので一言ではなかなか言えないんですけど、ひとつ大きいのは「ポケモンを捕まえる」という体験そのものが、人間がもともと持っている狩猟採集本能を刺激するものだったということです。

子どもたちも昆虫採集が大好きじゃないですか。もともとポケモン自体もそういう昆虫採集の楽しさをモチーフにしているんですよね。そういった人間の本能的な部分と現実世界とが溶け合ってすごく強い力になるように、ゲームフリークの増田順一さんや石原恒和さんはじめポケモン社のみなさんも力を尽くしてくださいました。

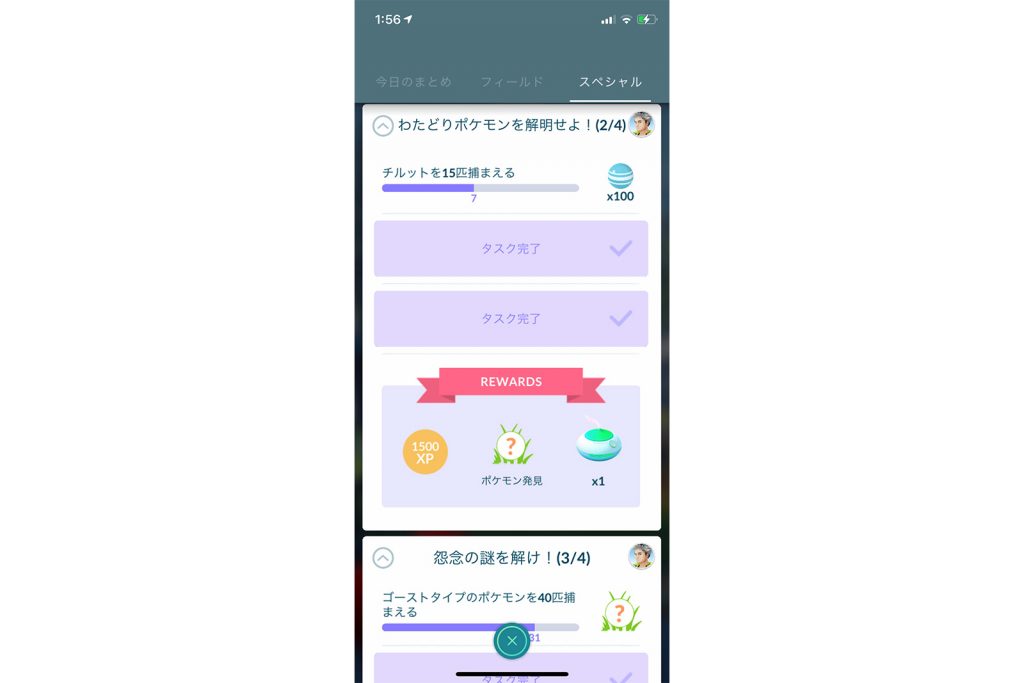

『ポケモンGO』では「スペシャルリサーチ」という難易度の高い複数のタスクをクリアすることでストーリーを進め、貴重な報酬がゲットできる機能も追加されている。 ©2021 Niantic, Inc. ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

緩さが生んだ「高い運動継続率」

だから「追い込む部分を、いかに追い込んでいるように感じさせないか」が重要かもしれません。筋肉をつけるには超回復ですから、それを見える化する、などができたらいいのかな。

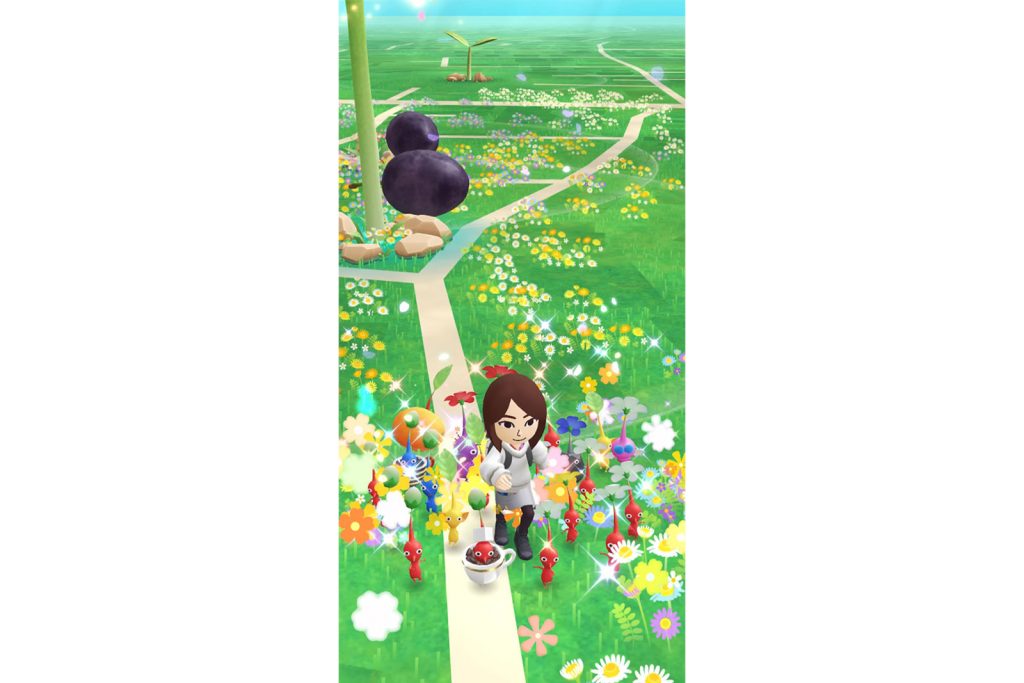

いま、東京などの大都市だと花だらけになっていますよね。それがとても高い継続率を生んでいて、面白いなとは思っているんです。

ピクミン ブルームのゲーム画面。 Copyright © 2021 Niantic, Inc., Pikmin and Mii Characters/ Artwork / Music Copyright © 2021 Nintendo All Rights Reserved.

そのなかで『ピクミン ブルーム』の継続率が高いというのは、すごくヒントになる気がしています。

実はこれから『ピクミン ブルーム』では、フィットネストレーナーや筋トレの専門家の方の力を借りながら、「運動にも役立つんですよ」ということもプロモーションしていくので、そういう部分も楽しみにしてもらえたら嬉しいですね。

「身体」という制約をいかに活かすか

A地点からB地点に行こうというときに、コンピュータからすれば直線で繋いだルートが最短距離に見えますが、遠回りに見えた道が本当は最短距離だったと、あとで振り返ってわかるってことはたくさんあると思うんですね。

最後にひとつ、川島さんに聞いてみたかったのですが、いまTeslaのイーロン・マスクが中心になってBMI(ブレイン・マシン・インターフェイス)、つまり脳に電極を埋め込んだりして機械をコントロールする、ないし脳に直接情報を入力する技術を開発しようとしていますよね。

でも「脳が身体を完全に制御できる」という発想で、果たしていいのだろうか、という気がしていて…。

人間は脳だけで考えているのではなくて、身体の色んな組織が一緒になって思考に影響を及ぼしている。おそらくそういった仕組みが解明されていくと、考え方にもフィードバックがあって、方向性が修正されていくんだろうなと思います。

義体化(サイボーグ化のこと。人間の身体機能を機械で代替する)や人間拡張(ヒューマンオーグメンテーションとも言われる。人間の身体や認知機能を機械の力でパワーアップさせる)なども検討されている領域ですが、その根本にあるのは「身体という制約をポジティブに考えよう」ということだと思うんです。

身体という制約のなかで、欠損を補ったり、能力を強めたりすることで、人間性の本質を考え直すきっかけになっているわけですね。

それらの中でも大きく2つ、メタバースのようにアバターで解決するという考え方、それと自分の身体に向き合って現実のなかで収まりを作ったり改善していくという考え方があると思います。

僕は後者の「現実の中でどういうふうにやっていくか」を考えたいんですね。自分の身体に不満足な部分があっても、それを愛せるようにしていく、補う。ナイアンティックの考え方として「制約(constraint)」を大切にする、というものがあります。

先ほど話したウォーキング・ミーティングも、そうですよね。実は、単純にオフィスの会議室が少なくて「じゃあ歩きながら会議しよう」という発想から始まったわけですから。

おそらく『ターザン』もそうですよね。みんなが「怠け者」になっていく世界のなかで、身体とどう向き合っていくのかを考えている。

でも、同じ「楽」でも、どちらかというと「楽しく」、ときにはハードに動かすような、カラダを動かす気持ちよさをもう一度確かめられるような、そういう方向への進化もきっと続いていくでしょうし、僕たちもそういう未来を作っていきたいなと思います。