潜在的な予備軍は約700万人に上る

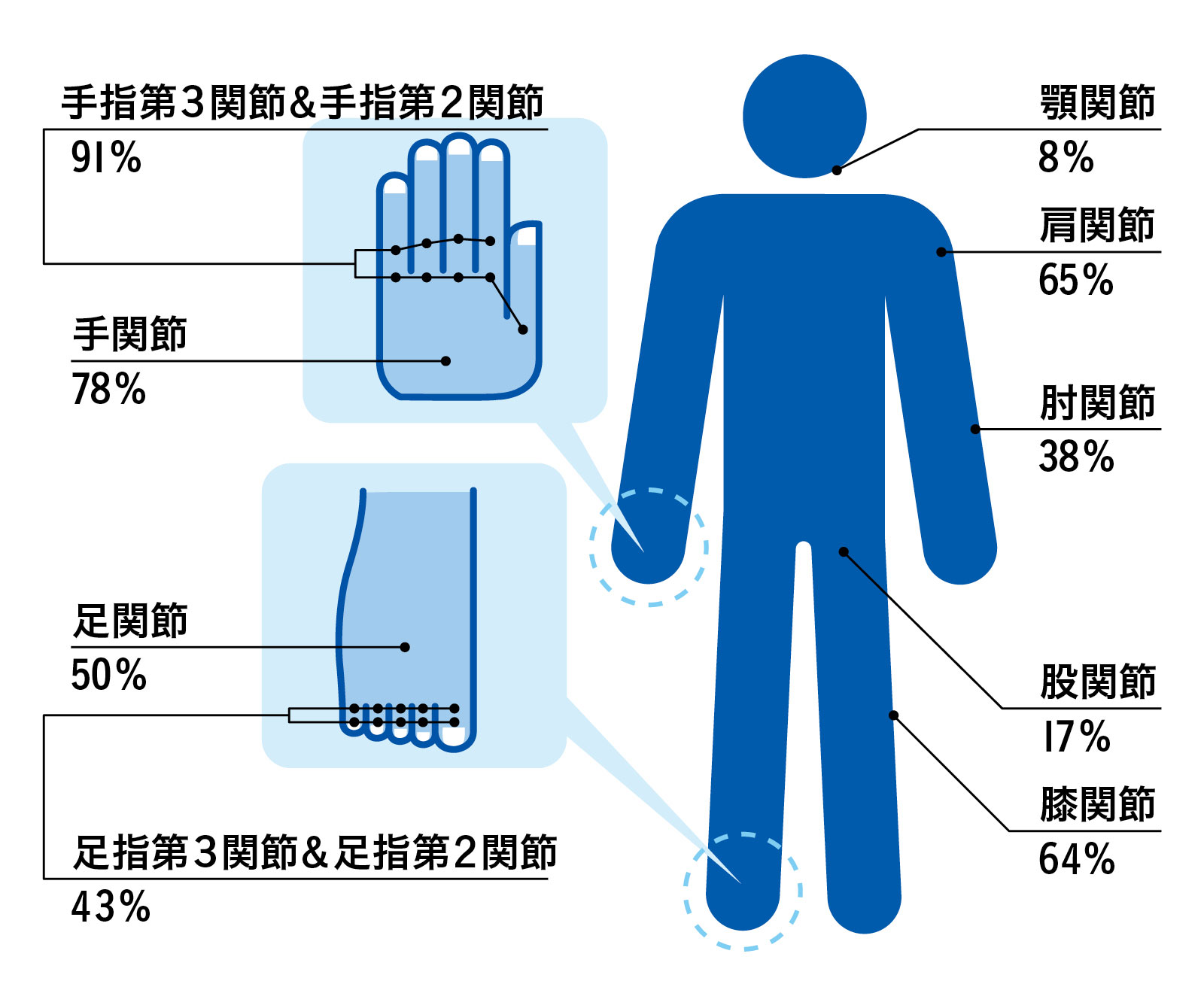

リウマチは可動関節(動かせる関節)のどこで起きても不思議はない。特に起こりやすいのは手足の中小の関節で、なかでも手の指の第2、第3関節は最多発帯だ。

近頃起き抜けにカラダのこわばりを感じる。あるいは細かい手仕事が苦手になったり、微熱などの軽い体調不良が続く人は、関節リウマチが始まっている疑いがある。関節リウマチは代表的な自己免疫疾患だ。免疫にかかわる病気では群を抜いて多く、患者数は約70~100万人。潜在的な予備軍は約700万人に上るともいう。

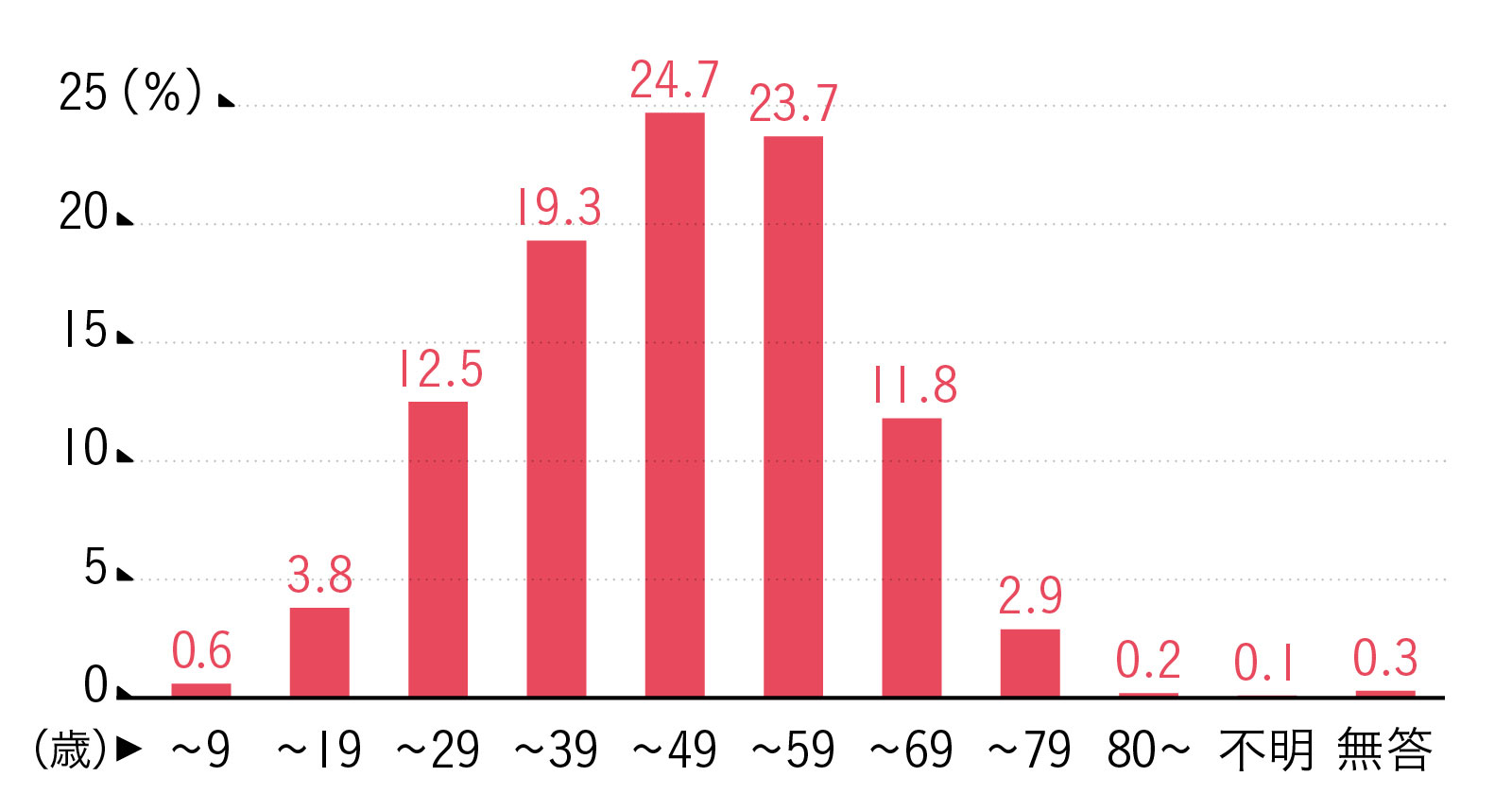

リウマチと聞くと高齢女性の病気というイメージを抱く人もいるだろうが、実は40代が発症のピークで、家庭でも職場でも働き盛りの現役世代を苦しめている。さらに女性の発症は男性の4~5倍にも上る。

関節リウマチ発症のピークは40代

症状が変形性関節症、神経痛と似ていて高齢者の病気だと勘違いされがちだが、実は家庭でも職場でも最前線に立つ働き盛りの世代に多発している。出典/『2015年リウマチ白書』(日本リウマチ友の会)

月経のある年代の女性に多いことから、エストロゲン(卵胞ホルモン)やプロラクチン(乳腺刺激ホルモン)と関係していると考える研究者は多い。

他にも関節リウマチの発症リスクにはストレスや喫煙などが挙げられている。どちらも体内に活性酸素を増やすので、何となく納得できるだろう。

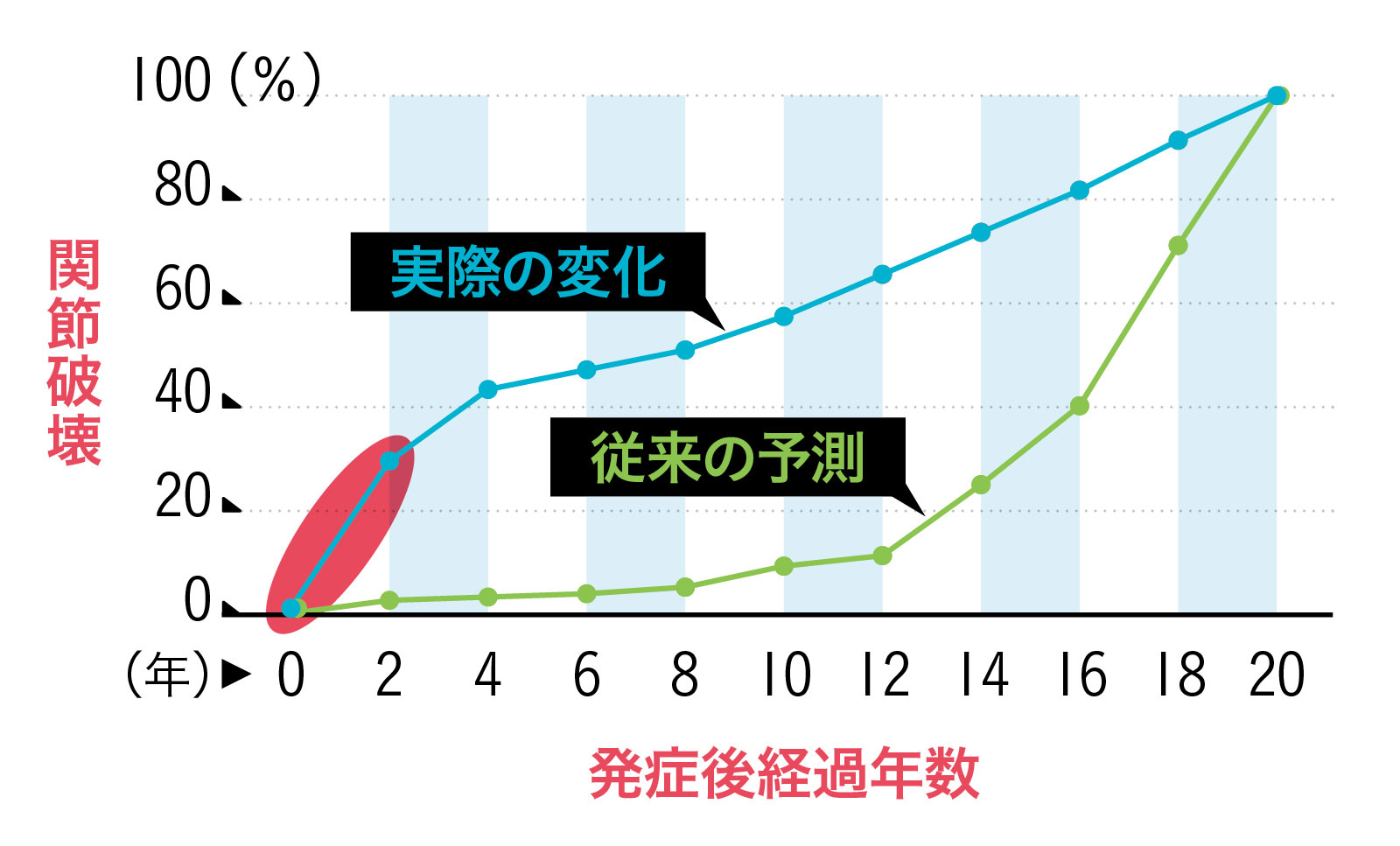

発症後2年ほどの短期間で進行する

関節リウマチに罹ると関節包の中の滑膜に炎症が起こり、関節・骨の破壊が進む。

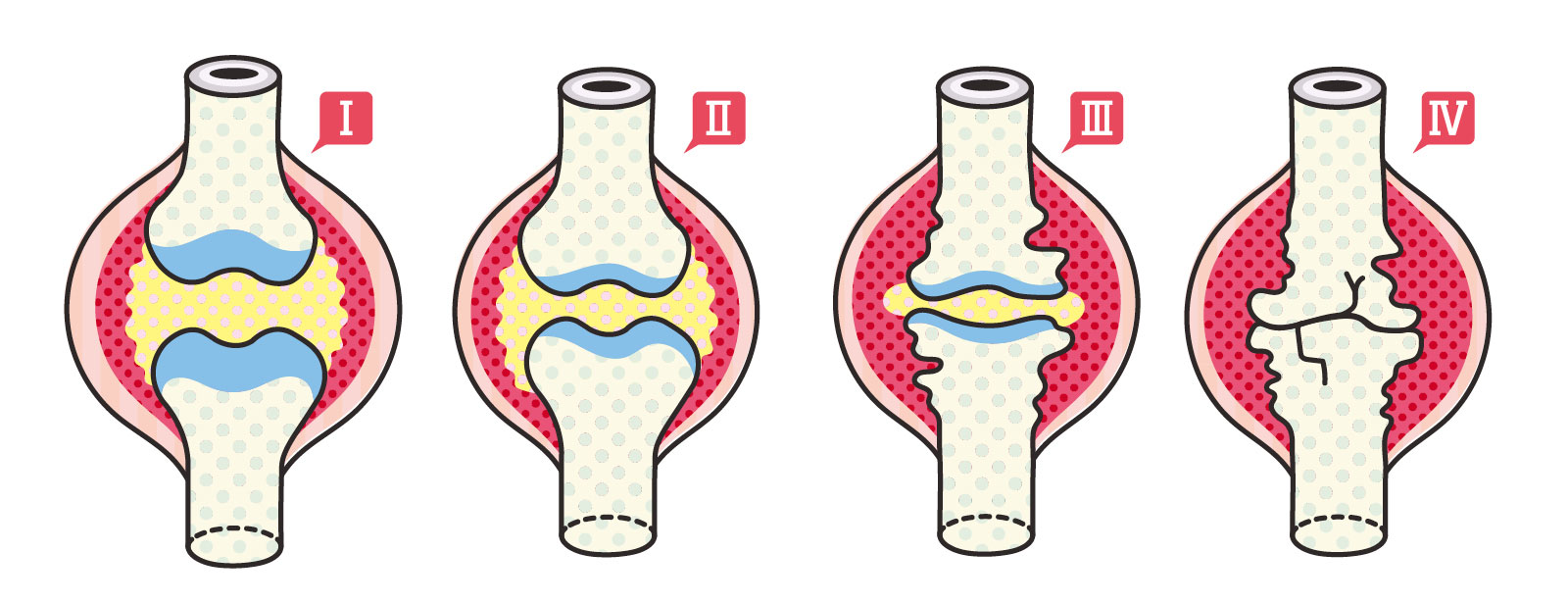

関節リウマチは進行につれて関節破壊が重症化する

ステージⅠ(初期)|まだ関節の変形はないが滑膜の増殖が始まる。日常生活への支障はない。

ステージⅡ(中等度進行期)|軟骨の破壊が始まり、軟骨の間が狭まる。苦手な動作が少し発生する。

ステージⅢ(高度進行期)|関節の破壊が進み、日常生活の動作だけがやっとできる程度に。

ステージⅣ(末期)|軟骨は消滅し、骨同士が直接接触して固まり、関節としての機能を失う。すべての動作が困難になる。

かつては発症から10年以上経過してからこの破壊が起こると考えられてきたが、いまではそれが誤りで、発症後2年ほどの短期間で急激に進行することがわかってきた。特に発症後6か月以内で破壊の進む患者の割合が急増している。滑膜に特異的に発症する理由はいまだに解明されていない。

関節破壊の進行スピード

リウマチ患者の関節は10年以上かけてゆっくりと破壊が進むとされてきたが、実際には発症から2年で30%の人に顕著な破壊が進行する。特に最初の6か月に急激に破壊の進む人が多いことがわかってきた。一方、この時期は投薬治療の成果も上がりやすく、以後の状態を大きく左右するので、“治療機会の窓”(window of opportunity)と呼ばれている。HOWARD FUCHS, JEREMY J. et al. J Rheumatol 1989; 16: 585-91

リウマチの初期症状チェックリスト

初期症状として代表的なものを挙げた。思い当たるものはないだろうか? もし1項目でもあれば、迷うことなく即座にリウマチ専門医の検査、診断を受けるべきだ。初期の進行が急激な病気だけに、“即座に”を最優先してほしい。

- ペットボトルの蓋が開けられない。

- ドアノブが回しにくい。

- 起床時に手がこわばって動かしづらい。

- 家のカギが開けにくい。

- カラダがだるい。

- 靴ひもが結びにくい。

- 微熱が続く。

- ハサミが使いづらい。

- 食欲がない。

- ホチキスが使いづらい。

- 体重の減少。

- パソコン入力がしづらい。

- 貧血気味。

- 電車のつり革を持つ手に違和感がある。

- 朝食を作るとき、動作に違和感がある。

- パジャマのボタンが外しにくい。

- ハブラシが使いにくい。

- テレビのリモコンが押しにくい。

- 箸を上手に使えない。

- 歩きづらくなった。

- 今まではすっと入った指輪が、関節に引っかかる。

上記の項目に思い当たる症状はないだろうか? 1つでも当てはまるものがあれば、初期のリウマチの可能性がある。迷うことなく即座に専門医の診察を受けるべし! 出典/『リウマチは治せる!』(湯川宗之助/KADOKAWA、2020年)

手に生じる病変では似た疾患にヘバーデン結節があるが、こちらは手指の第1関節に多い。関節リウマチでは第2、第3関節に多発する。

また、第2関節にはブシャール結節も起こるが、こちらは骨の端が尖ったような感触になるのに対し、関節リウマチは患部が紡錘状に膨らんで腫れ、柔らかい感触となるのが特徴で、専門医なら触診で判別できるはずだ。

関節リウマチの症状が出やすい場所

出典/「リウマチ教室」髙崎芳成監修/中外製薬ホームページ)

服薬治療の早期開始で治療効果は格段に向上

関節リウマチの治療は投薬、リハビリ、それでもだめなら手術も選択肢に入ってくる。かつては関節リウマチは不治の病と見なされ、発症から10年もたてば半数の患者は寝たきりと思われてきたが、この状況はがらりと変わった。

日本では1999年に抗リウマチ薬、メトトレキサートが使えるようになった。これは世界的に第一選択薬となっている優れた治療薬だ。

また、2003年には画期的な新薬として、生物学的製剤の使用も認可された。これは炎症性サイトカインが細胞上の受容体と結合することを阻み、細胞の炎症を防ぐ薬剤だ。しかも、骨芽細胞の活動を促し、骨の形成を促す製品もある。

薬が進化したせいで、治療を早期に開始できれば病状は劇的によくなり、寛解状態に到達できるケースが増えた。さらには病状によっては、服薬治療をやめても再発せず、完治に持ち込めることも期待できるようになった。

治療効果を後押しするためにできること

治療効果を少しでも後押しするためには、日常生活の中での自助努力にも取り組むべきだ。関節リウマチには昔からリウマチ体操というメニューがあり、これを推奨する医師、医療機関は多い。だが、これは関節にかかる負荷が少し大きく、人によっては炎症の悪化するケースもあった。

そこで、動きは確保しつつも、負荷の低いメニュー「ゆるストレッチ」(下記の図はその一例)が開発された。痛みの強くないときに深呼吸をしながら、ゆっくり続けると炎症、痛み、腫れ、こわばりの緩和に役立つだろう。

関節にやさしい“ゆるストレッチ”

利き手が反対の手に勝つようにじゃんけんをする。勝敗を考えるため動作がゆっくりになり、関節に余計な負荷をかけずに動かせる。1回2セット。

両手の指の腹を合わせたら親指から順番に、指同士が当たらないように指を回す。右回り、左回りを3周したら隣の指で。可動域の維持に役立つ。

歯周病との関連も指摘されている

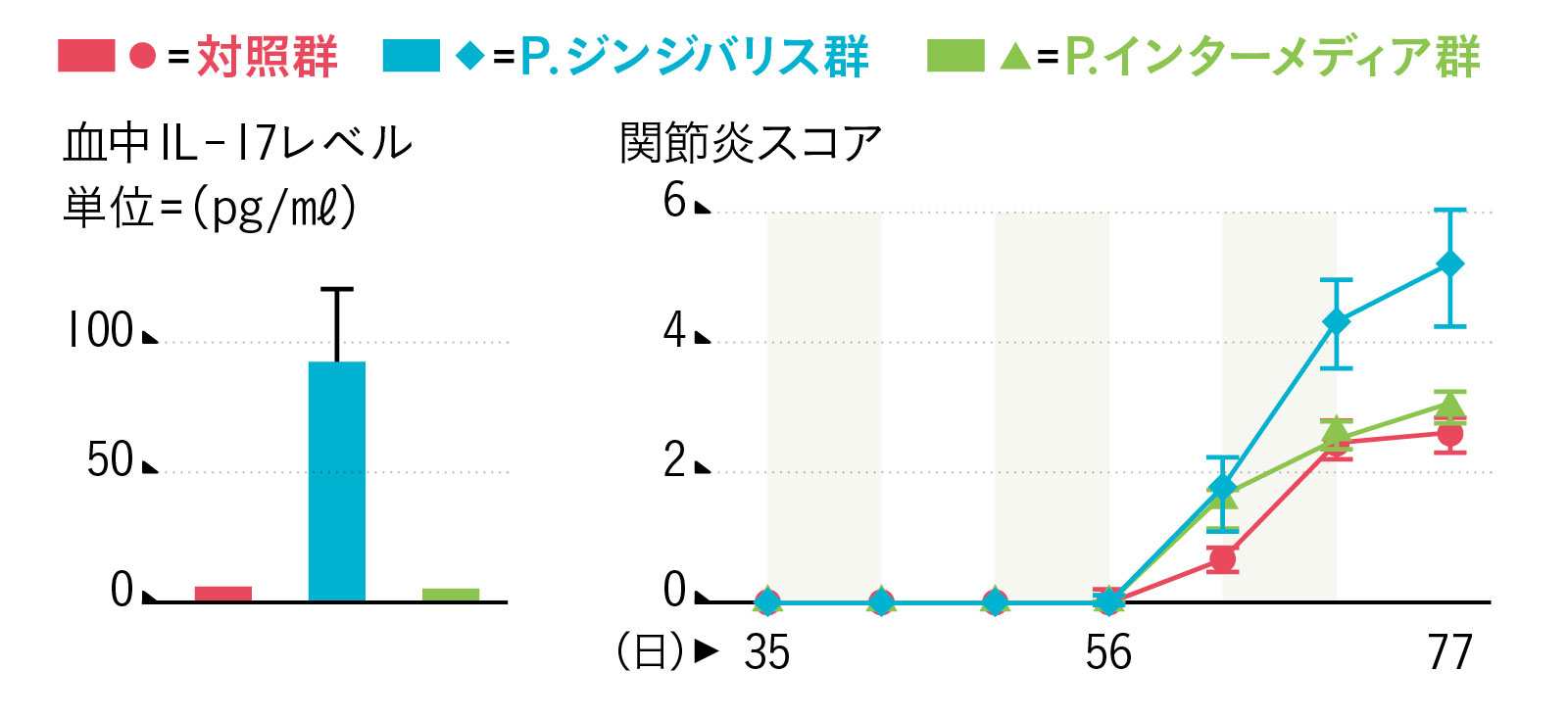

関節リウマチは生活習慣病ではないが、歯周病との関連を指摘する研究者は増え続けている。カラダの中に慢性炎症があると、関節リウマチは悪化する傾向があるのだ。歯周病菌として悪名高いP・ジンジバリスに感染すると、血中に炎症性サイトカイン、IL-17が増え、関節炎が悪化したとする動物実験がある。

歯周病は炎症性物質を体内に増やす

関節炎誘発モデルマウスに2種類の歯周病菌(ポルフィロモナス・ジンジバリスとプレボテラ・インターメディア)を感染させて比較。P.ジンジバリス群で関節炎が重症化し、血中の炎症性サイトカイン、IL-17レベルは上昇していた。出典/「歯周病と関節リウマチの新たな関連メカニズムの可能性」(佐藤圭祐、山崎和久/日歯周誌61(3): 142-147, 2019)

歯周病は日本人の約8割が罹患している国民病であり、各種メタボリックシンドロームとの関連は続々と明らかにされつつある。

歯周病が関節リウマチの上流にある疾患ではないかもしれないが、放置していいはずもない。自覚があれば迷わず治療を受けると、間接的に関節リウマチの緩和、予防に役立つ可能性がある。

関節リウマチは100人に1人がかかる一般的疾患だ。まさかの日がやってきたときは、治療機会を失わないようご注意を!