コロナで逆に下がったTV視聴率。

コロナ禍になって1年以上たった今も、様々な場面で先の見通しを立てられない状況だが、国内外問わず観戦をともなうスポーツイベントにおいても、しばらくは混乱が続きそうだ。そんな中、スポーツにおけるファンのエンゲージメントを考える上で注目すべき現象が、アメリカで起きたテレビ視聴率の低下だった。

制限された観客数、あるいは無観客での開催を余儀なくされた各種のスポーツイベントは、当初、現地に足を運べない代わりにテレビ等の映像メディアの視聴率が上がるものだと予想されていた。しかし結果を見れば軒並み視聴率は大幅に下がり、メジャーリーグベースボールのワールドシリーズや、アメフトのスーパーボウルですら例外にはならなかった(参照:スポーツビジネス from NY「2021年の日米スポーツビジネスのトレンドを予想する」)。

これは、スポーツファンは単にゲームを観たい、あるいは勝ち負けを知りたいというものではなく、球場に足を運ぶ行為そのものにも大きな意味があった、ということになる。もっと言えば、観戦がファンのエンゲージメントに対して大きな役割を果たしていた、ということだ。

観戦を通して実感する“つながり”。

自分の米国での野球体験を思い起こしても、確かに納得ができる。正直に言えば、私は野球ファンではなかった。思い入れのあるチームが特にあるわけでもなく、リーグ戦の順位を日々追っているわけでもなかった。

メジャーリーグで活躍する日本人選手に関する情報に目がいく程度で、それ以外は選手の名前すらろくに覚えもしなかった。しかし、そんな自分でも、毎年必ず行っていたのが、シーズンが開幕する前のオープン戦の試合だ。

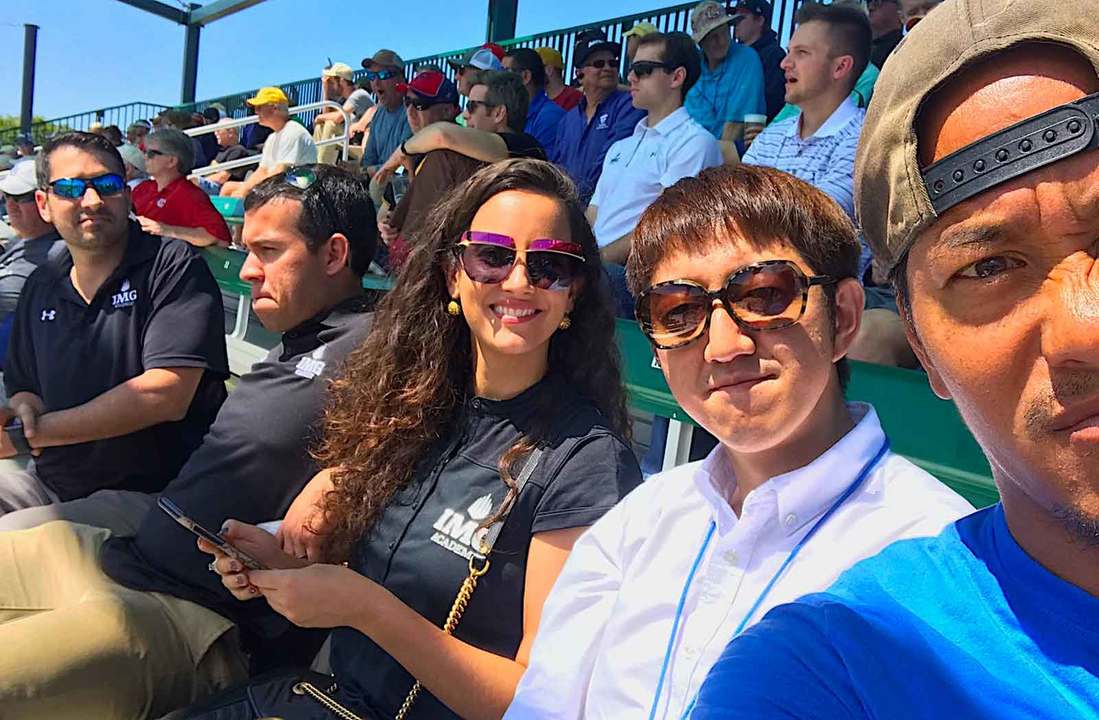

住んでいたフロリダ州はご存知の通り春季キャンプのメッカで “グレープフルーツリーグ”という(なんともかわいらしいネーミング!)フロリダでスプリングトレーニングを行なっているチーム同士で対戦するゲームが行われる。その名前の通りと言えばいいのか、会場の雰囲気は本当に長閑だった。

自宅から車を5分も走らせればピッツバーグ・パイレーツの拠点があり、さらに40分ほど足を延ばせばニューヨーク・ヤンキースのキャンプ地があった。シーズン中の本戦とは異なり、使用する試合会場は小さく、選手との距離も近い。緊張感がないというわけでもないが、観客は応援するチームだけでなく、対戦相手のプレーが素晴らしかったりすると拍手で讃えたりと、とても牧歌的で幸せな雰囲気が漂っていた。

私は近所に住む友人や、会社の同僚などと足を運ぶことが多かった。観戦席に座っている時間が半分、残りの半分は外野席の後方にある簡易バーのような飲食スペースあたりで過ごすことが多かった。

味はともかく大きさだけに命をかけたようなホットドックだとか、日本では見かけない巨大なカップに入ったコーラやビールを楽しむ人々は、野球についてはもちろんだが、誰それが結婚をしただとか、良い歯医者を紹介してほしいだとか、庭の柵作りを手伝うスケジュールを決めるだとか、そんな話をあちらこちらでしていた。つまり、ローカルたちの“つながり”や“人脈”=ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)を実感する場所だった。

TVが招いた社会的参加の低下。

ソーシャル・キャピタルについて考えるとき、バイブル的な著書が『孤独なボウリング——米国コミュニティの崩壊と再生』(ロバート・D・パットナム著、柏書房)だ。

1950年代から1990年代まで、米国においてソーシャル・キャピタルが形成される社会的ネットワーク=コミュニティがどのように崩壊し、人々のつながりが希薄になってきたのか。さらには、いかに再生されつつあるのか、細かな調査・データに基づいて論じている。

詳しくは本書をぜひ手に取ってほしいのだが、その中で、あくまで“おおよその推定”としながらも、市民参加とソーシャル・キャピタルの衰退を説明する要因として「電子的娯楽 ——とりわけ、テレビ ——が余暇時間を私事化したということは重要である。この要因は、おそらく低下全体の25%程度を説明する」というのだ。

これが正しいとすれば、冒頭で紹介した観戦者数の制限とテレビの視聴率の関係をどう捉えればよいのだろう? テレビ放映の普及で、観戦者数あるいはそこで形成されるソーシャル・キャピタルは減衰する。つまり「テレビ→社会的参加の低下をもたらす」という流れは成立する。

しかし、そのような時代を経てもなお現場に足を運び続けた人々が、今回のコロナ禍で観戦ができなくなっても、単純にテレビに流れなかったとすれば、「社会的参加の低下→テレビを観る」という流れは必ずしも成立しない。

それは、テレビに奪われる程度の観戦体験と、テレビ放映があっても試合会場に足を運ぶ人と人との関係性やそこで生まれるソーシャル・キャピタルでは「質」が異なっている、ということなのだろう。

コロナによって消失したのは、“単なる観戦機会”ではない。

“withコロナ”ないしは“afterコロナ”でもよいが、今後のスポーツイベントはどうあるべきか、特に観戦をどうするのかは大きな課題だろう。一過性の対処ではなく、根本的なあり方を考える必要があるならば、スタジアムの構造や機能、あるいは観戦者の体験など「点」を議論するのはよく見聞きするのだが、それらだけでは不十分ではないか。

観戦者と観戦者の“あいだ”にある関係性。その「線」はどのように形成され、そこから育まれる価値としてのソーシャル・キャピタルの「質」について、単なる個人の体験談を知ること超えて、社会心理学や哲学などの角度から探究することで、もう一歩先、あるいは一層深くスポーツのあり方を問えるかもしれない。

ロバート・D・パットナムの一文で印象的な箇所があったので、引用する。

「社会関係資本は、プロザック、睡眠薬、制酸剤、ビタミンCや、その他街角の薬局で買い求める薬の、代替物でないとしても、補完物であることが判明している。『朝に私(でもとにかく誰でも)に電話して』というのは、われわれを苦しめているものへの治療として、『アスピリンを二錠飲みなさい』というものより実際に有効な医学的アドバイスかもしれない」

「電話して」ではなく「スポーツの試合を観に行こう」。そんなアドバイスが街に広がる未来はきっと幸せだろう。スポーツを愛する者として、そんなことを思った。

田丸尚稔

たまる・なおとし/ 1975年、福島県生まれ。出版社でスポーツ誌等の編集職を経て渡米。フロリダ州立大学にてスポーツマネジメント修士課程を修了し、IMGアカデミーのアジア地区代表を務めた。筑波大学大学院在籍(スポーツウエルネス学・博士後期課程)。