カラダの中から強くなりたい。知っておきたい免疫のこと

インフルエンザの声を聞くと、免疫を上げたいなあと思うもの。そこには人体の偉大なる防御システムがあり、さらに巷の勘違いもいろいろ。まずは知識から免疫に強くなろう。京都大学ウイルス・再生医科学研究所副所長の河本宏教授に訊く。

取材・文/井上健二 撮影/山城健朗 取材協力・イラストレーション/河本 宏(京都大学ウイルス・再生医科学研究所副所長)

初出『Tarzan』No.778・2019年12月19日発売

1. そもそも免疫とは?

食べ物を放置すると腐るし、油断すると浴室にはすぐカビが生える。世界は目に見えない危険な病原体で溢れている。そんな世界で無事に生きられるのは、免疫のおかげ。来年も元気で過ごすために、改めて免疫に目を向けよう。

「免疫とは、一度罹った病気に二度と罹らないか、罹っても軽く済む働きのこと。“免疫力”は俗語で、医学的には単に免疫または免疫能と呼びます」(京都大学ウイルス・再生医科学研究所副所長の河本宏教授)

そもそも免疫には、自然免疫と獲得免疫の2つがある。自然免疫とは、細菌などの病原体を“食べて”処理する最前線の戦い。食細胞と呼ばれるマクロファージや好中球といった免疫細胞が働く。また、感染などでストレスを受けた細胞を見つけて殺すNK細胞も自然免疫の担い手だ。

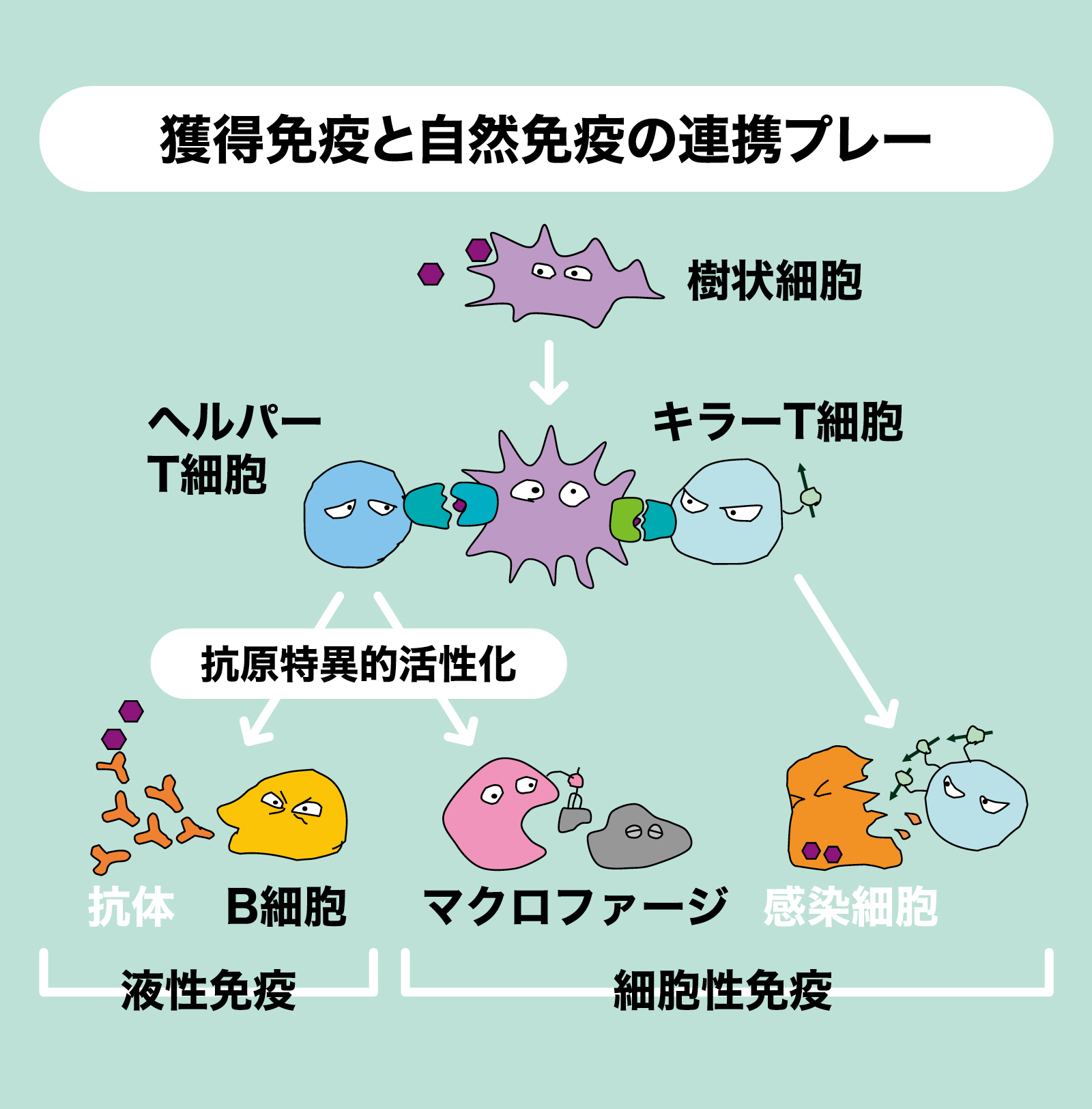

一方、血液中や細胞内に入ってしまった毒素の分子、小さな病原体などは自然免疫では対処できない。これをやっつけるのが、獲得免疫。樹状細胞、キラーT細胞、ヘルパーT細胞、B細胞という4種の免疫細胞の連携プレーで、標的と戦う。

自然免疫の反応はスピーディだが、その効力は弱い。それと比べて獲得免疫の反応は遅いが、効き目は強力。このコンビで健康を保っているのだ。

2. 免疫の主役、獲得免疫が働く仕組み。

病原体との戦いの主役は獲得免疫。それはこう働く。初めに病原体をキャッチするのは樹状細胞。病原体と出合いやすい皮膚や粘膜に潜む。そこでそれぞれの病原体が出す特有の「抗原」を見つけ、リンパ液に乗ってリンパ節へ。待ち構えるキラーT細胞とヘルパーT細胞に抗原の情報を伝える。

情報を元に、キラーT細胞は病原体に感染した細胞を殺す。同時にヘルパーT細胞は、B細胞に対し、抗原に合わせたオーダーメイドの武器である「抗体」を作る指令を出す。

抗原に反応したT細胞とB細胞はメモリーT細胞、メモリーB細胞となり体内に長く留まる。次に同じ感染が起こると両者が素早く増殖して対応するため、病気に罹りにくい。

獲得免疫と自然免疫は独立していると思われがちだが、実は密接に関わる。前述の樹状細胞は、自然免疫の細胞。自然免疫のNK細胞と獲得免疫のキラーT細胞は助け合って働く。また獲得免疫のヘルパーT細胞は自然免疫のマクロファージを活性化。B細胞が作る抗体は病原体を味付け(オプソニン化)し、自然免疫の食細胞が食べやすいように整える。

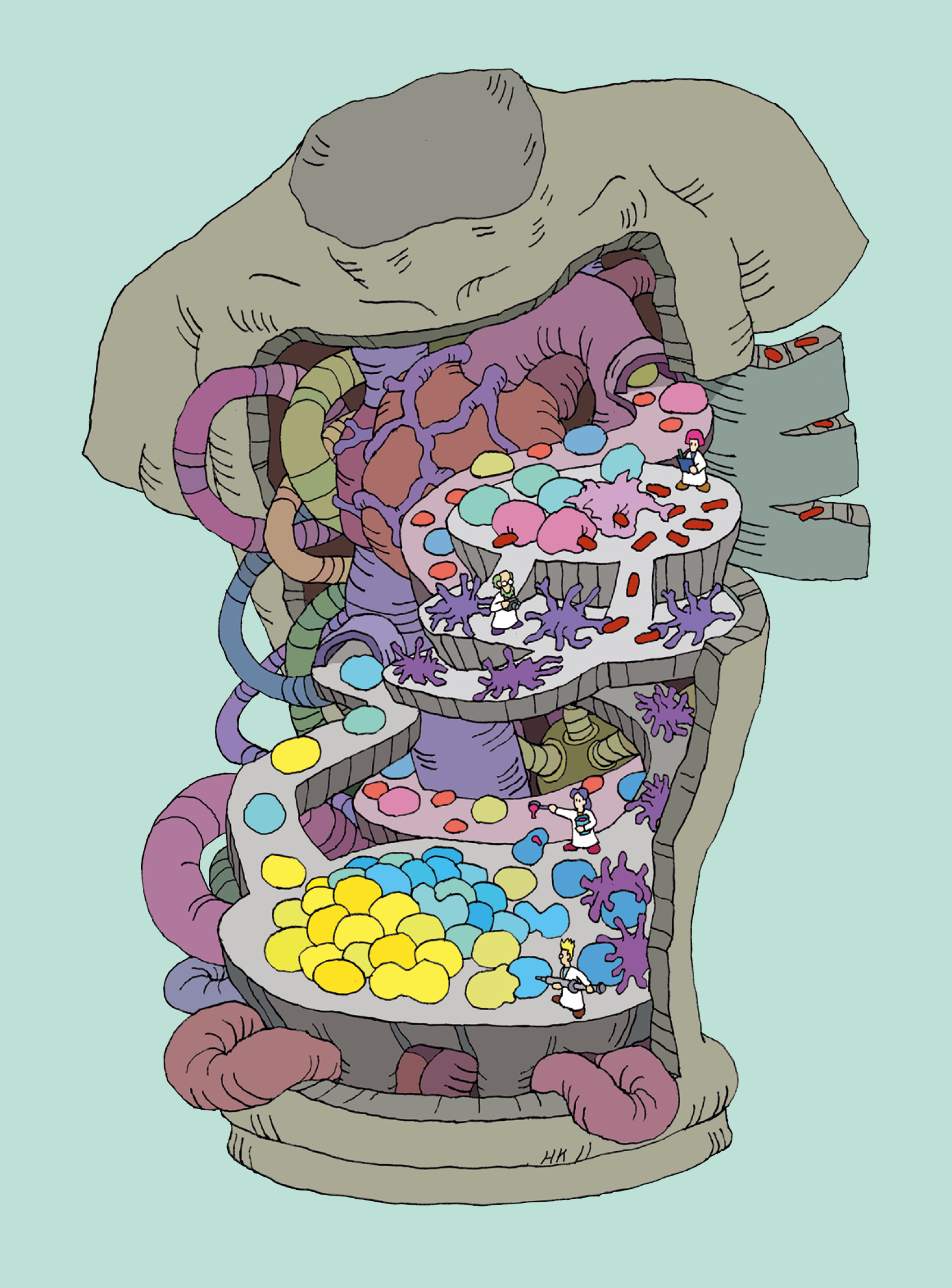

3. 免疫を担っている細胞とそれが作られる場所。

免疫を担うのは多彩な細胞たち。その細胞はどこで作られて、どう作用するのか。

免疫細胞=白血球。マクロファージ、好中球、NK細胞、樹状細胞、T細胞、B細胞と呼び名は違えど、みんな白血球の仲間だ。

これらの白血球、また血液中を流れる赤血球や血小板などの成分は、たった一種類の細胞、造血幹細胞から作られる。胎児のときは肝臓、生まれてからは骨の内部の骨髄で待機し、分化というプロセスを経てさまざまな免疫細胞を作り出している。

ここで唯一の例外はT細胞。骨髄で誕生後、心臓の少し上にある胸腺という臓器に移住して分化を続ける。胸腺はT細胞を作るためだけにある、免疫システムの中枢だ。

さて、骨髄と胸腺で作られた免疫細胞たちは、そこから出て脾臓とリンパ節で成熟する。リンパ節とは、静脈に沿って通るリンパ管の要所にある関所のような存在だ。T細胞とB細胞は脾臓やリンパ節で初めて出合い、獲得免疫を発揮している。

ややこしいが、リンパ球は白血球成分の一つ。その構成要素がNK細胞、T細胞、B細胞。リンパ管を流れるリンパ液の主成分である。

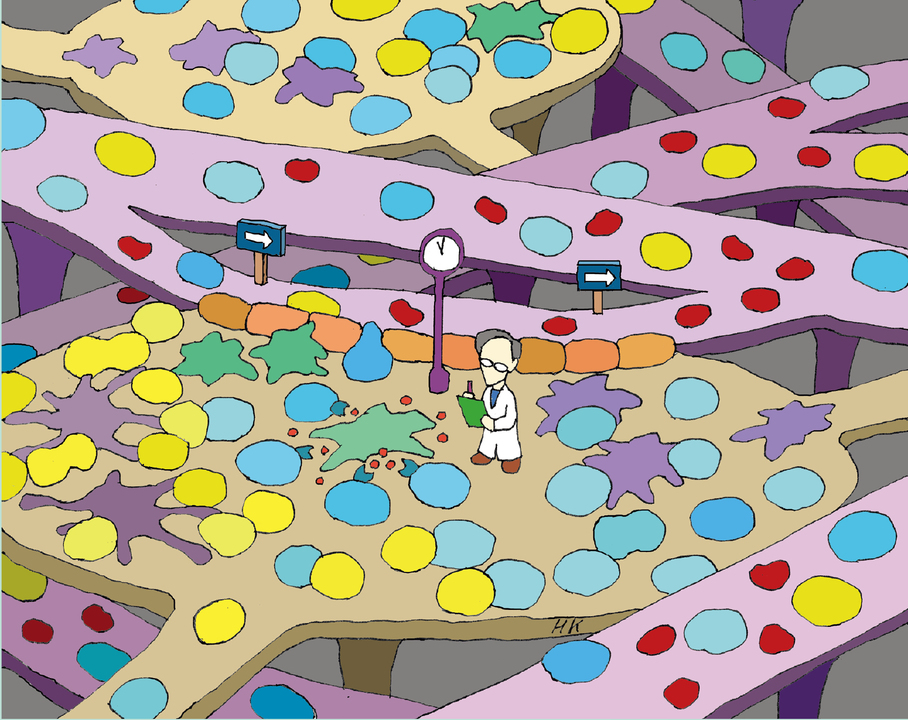

4. なぜ免疫は無限の外敵に対応できるのか。

獲得免疫で活躍するT細胞は、どんな病原体でも正体を見破るレセプター(受容体)と呼ばれる優れたセンサーを持つ。その精度は抜群だが、そもそも病原体の抗原がレセプターに合わなければ反応できないはず。しかしT細胞は、初めて出合う抗原を探知するレセプターを持って待機している。なぜそんなことができるのか。

疑問はまだある。レセプターはタンパク質であり、タンパク質は1個の遺伝子から作られる。遺伝子の数は2万3,000個ほどだから、普通に考えるとレセプターの種類も最大で2万3,000個くらいなはず。病原体はその何十倍も存在しているから、とても全部はカバーしきれない。

謎を解く鍵は免疫細胞に特有の性質にある。細胞には両親から受け継ぐ同じ遺伝子のセットが用意される。この遺伝子は後天的に変化しないが、免疫細胞だけは遺伝子を切り貼りし、細胞ごとに異なる遺伝子を作り出す。それにより、無数の異なるレセプターがランダムに生まれるのだ。そこには初めての抗原に合うものも含まれているし、多種多様な抗原を持つ病原体にも対処できるのである。

5. 免疫は経験値。老人の方が免疫力は高い!

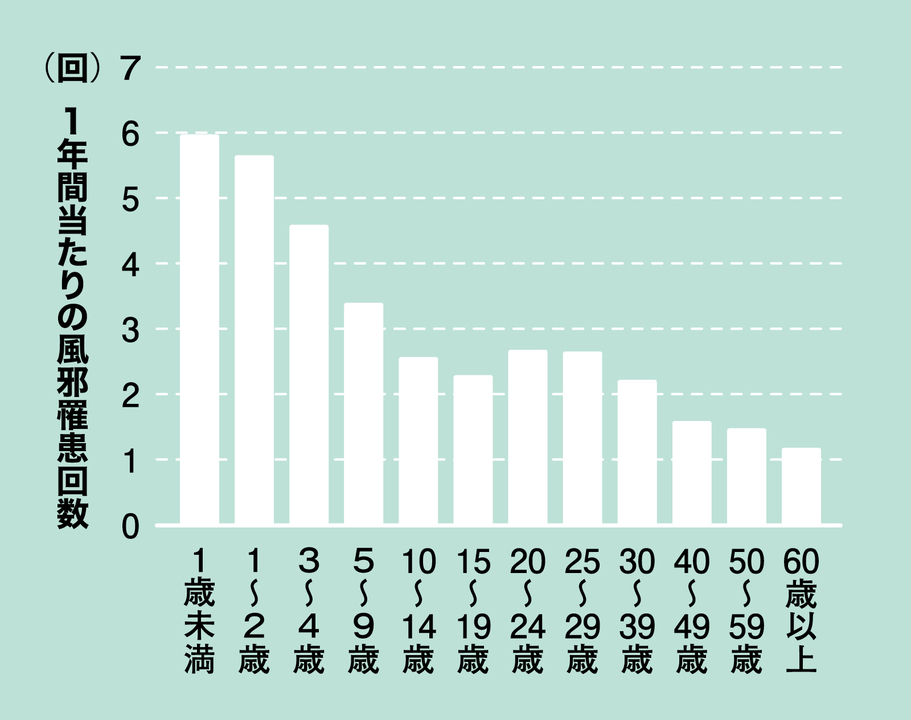

自然免疫は先天的に備わるが、獲得免疫は後天的に獲得する能力。獲得免疫では、どれだけ多くの病原体と出合い、戦ったかという経験値がモノをいう。

免疫は加齢で低下するイメージが強いけれど、実際には経験値が高い高齢者の方が免疫は強い。1年間当たりの風邪の罹患率は、加齢で見事な右肩下がりを描くのだ。

「若い人の方が抗原への学習能力は高いのですが、経験値にはかなわない。一般的に70歳くらいまでは免疫は高く保たれます。免疫細胞を取り出して活性を調べると、若者でも高齢者でも大差ありません。誤嚥性肺炎で亡くなる高齢者が多いのは、免疫が弱ったせいではなく、異物が気管に入らないようにする嚥下機能が衰えるためなのです」(河本先生)

加齢で劇的に変化するのは、T細胞を生み出す胸腺。若い頃と比べると40歳で10分の1、80歳で100分の1ほどになる。そう聞くと不安になるが、新たな病原体と出合う確率は年々減るから、T細胞を新たに作る必要も減る。一度出合った抗原を記憶するメモリーT細胞は胸腺が縮小しても残るので、支障はないのだ。

6. 免疫が落ちるとがんになる?

がん細胞は1日数千個も発生し、それを免疫が処理している…。もっともらしい話だが、実は大きな間違いらしい。

がん細胞とは、遺伝子の変異を積み重ねた挙げ句、所構わず増殖・転移する性質を持った細胞。

「ヒトは遺伝子の変異を自動で修正する能力が高く、変な細胞を見つけて組織から排除する“細胞競合”という働きもあります。だから、がん細胞は日々そうそう生まれない。免疫が働かないマウスと通常のマウスを比べても、発がんの頻度は変わらないという研究もあります」

それでもこの防衛網をかいくぐってがん細胞は誕生し、大きくなる。

がん細胞にも抗原があり、免疫細胞はがんを見つけ、キラーT細胞を軸にアタックする。でも、がん細胞は一枚上手。自らの細胞に免疫が働かない自己寛容(左参照)のからくりを真似て、免疫の追っ手を免れる。

自己寛容を隠れ蓑にしたがん細胞の正体を暴き、免疫細胞に攻撃させるのが、がん免疫療法。多くは10%ほどの治療効果しかなかったが、抗PD-1抗体「オプシーボ」は20〜30%の効果を上げて標準療法になりつつある。

7. 自己免疫疾患とアレルギーは免疫とどう関わるか。

自己免疫疾患は、自分の細胞を免疫細胞が攻撃するもの。リウマチ、多発性硬化症などで「自己寛容」、つまり自らの細胞を攻撃しないシステムの破綻で起こる。T細胞が胸腺で作られる際、自分の細胞の抗原に反応するレセプターを持つものは排除される。胸腺には全細胞の抗原サンプルが揃い、一つでも合致するものは淘汰される。これが狂うとT細胞が正常な細胞を叩き始め、自己免疫疾患が生じる。

一方、アレルギーは外から入った異物への免疫反応が、通常より強く出たもの。次の3つが増えている。

経口免疫寛容という働きで、通常食べたものに免疫は反応しないが、その崩壊が招くのが食物アレルギー。「清潔にしようと肌を洗いすぎるとバリア機能が落ち、そこに卵や牛乳などが触れると抗原認定されて食べた際にアレルギーが起きるのです」

アトピー性皮膚炎も同じ仕組み。さらに、痒いところを搔きすぎて皮膚が荒れると、抗原が入りやすくなり重症化しやすい。

花粉症の引き金は花粉量の増加。さらに排気ガスなどの大気汚染物質が同時に入ると免疫が強く反応する。

PROFILE

河本宏/1961年生まれ。京都大学医学部卒業。京都大学ウイルス・再生医科学研究所副所長血液細胞の分化過程を解明する傍ら、iPS細胞技術を用いた治療用再生T細胞の作製研究も進める。免疫学者ロックバンド〈Negative Selection〉リーダー。本記事では、趣味のイラストで免疫を優しく解説。