自分のカラダをチェック!歪みに気づく6つのキーワード。

カラダのことを知り尽くす6人の専門家に直撃。歪みを理解するためのキーワードを教えてもらった。各キーワードのチェックに1つでも当てはまったら要注意だ。

取材・文/井上健二

初出『Tarzan』No.912・2025年9月11日発売

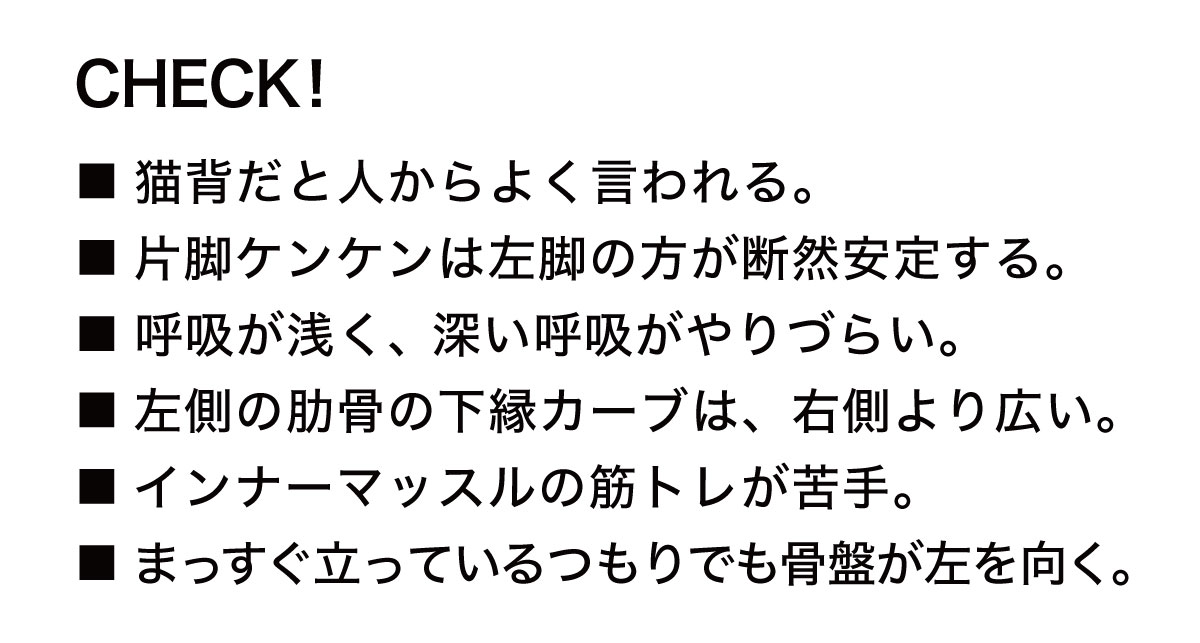

1.胸郭|猫背や自律神経にも影響。

教えてくれた人

柿崎藤泰(かきざき・ふじやす)/理学療法士。文京学院大学保健医療技術学部教授、医学博士。社会医学技術学院卒業。昭和大学藤が丘リハビリテーション病院、昭和大学附属豊洲病院などを経て現職。胸郭の運動分析、呼吸運動療法などが専門。

上半身のど真ん中を占めるのが胸郭。背骨の胸椎や肋骨などからなり、心臓と肺を収めている。日本人の約90%は、その胸郭が骨盤の中心から左へズレている。

「5mm以内なら許容範囲ですが、それを超えると猫背がひどくなったり、胸郭の底を支える横隔膜の動きを悪くしたり、自律神経のバランスが崩れたりします」(理学療法士の柿崎藤泰さん)

でも、心配ご無用。タオルとベルトだけで、大切な胸郭のポジショニングはすぐに修正できる!

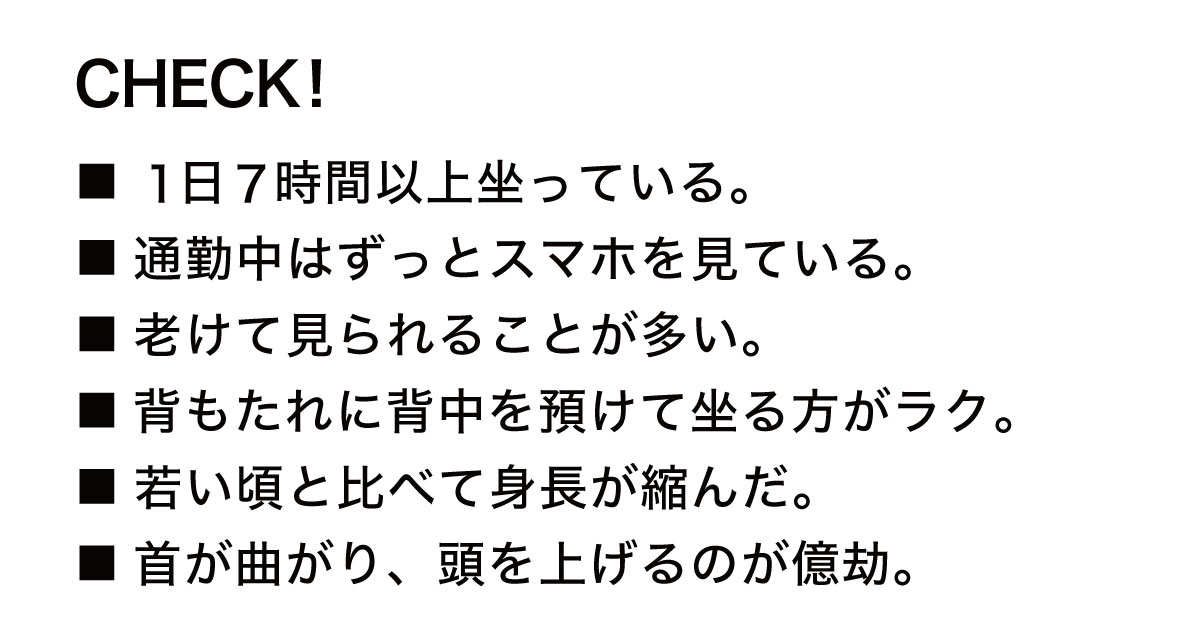

2.S字カーブ|背骨から全体に歪みが波及。

教えてくれた人

石井賢(いしい・けん)/脊椎疾患専門医。New Spineクリニック東京総院長、慶應義塾大学医学部整形外科前特任教授、医学博士。慶應義塾大学医学部卒業後、ハーバード大学などで研鑽を積む。脊椎最小侵襲・内視鏡手術の第一人者。

体幹を貫く背骨は、真横から見ると緩やかなS字カーブを描く。

「これが生理的彎曲。S字カーブが崩れると、建物の大黒柱が傾くように、全身に歪みが波及します。背骨に沿って神経や血管が走っていますから、痛みや凝りだけでなく代謝や免疫にも悪影響となる場合があります」(脊椎疾患専門医の石井賢医師)

現代人は不良姿勢で背骨がC字カーブに変形して頭が落ちている人も増えているとか。ナチュラルなS字カーブを死守しよう。

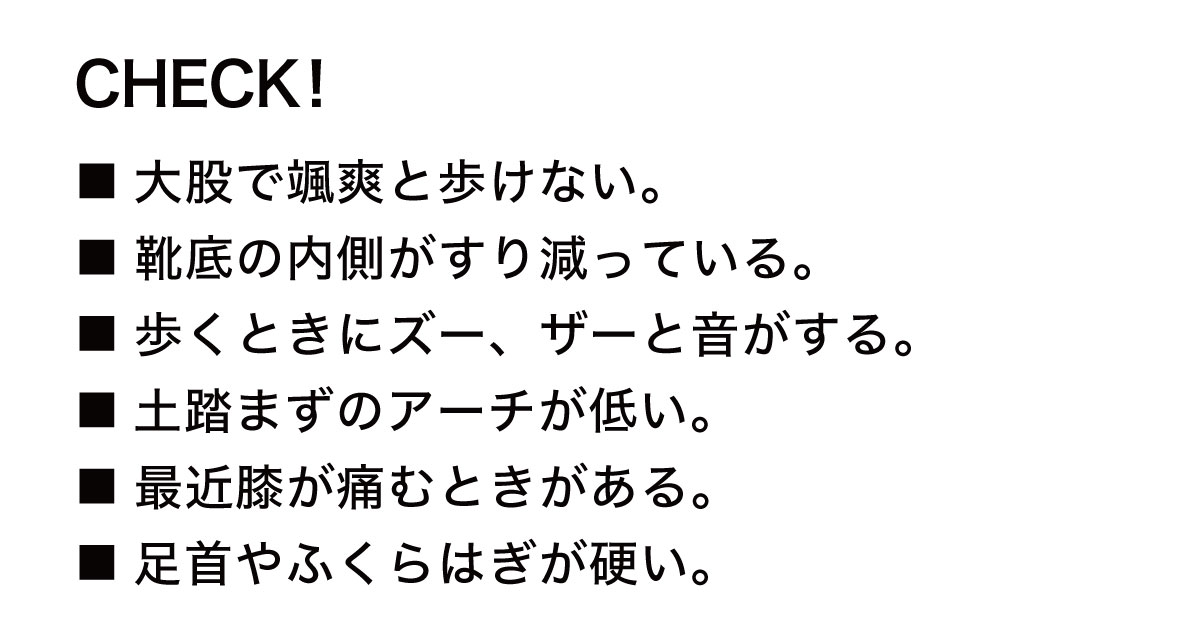

3.土踏まず|足元から歪みのドミノ倒しが。

教えてくれた人

桑原靖(くわはら・やすし)/足病専門医。足のクリニック表参道院長。埼玉医科大学医学部卒業後、同大病院形成外科で外来医長、フットケア担当医を務めた後、日本では数少ない足専門クリニックを開院。日本フットケア・足病医学会評議員。

足裏には「土踏まず」と呼ばれるアーチがある。このアーチは状況に応じて巧みに変形し、着地衝撃を受け止めたり、歩行やランの推進力を生み出したりする。

でも、日本人の7割ほどは肝心の土踏まずが下がったままで、ほぼ役に立たないフラットフット。

「その状態で毎日何千歩も歩いていたら、足元から歪みのドミノ倒しが進む恐れがあります」(足病専門医の桑原靖医師)

正しい足裏アーチをいかに復活させるか。改めて考えてみたい。

4.横隔膜|“呼吸”もカラダが歪む原因に?

教えてくれた人

大貫崇(おおぬき・たかし)/呼吸コンサルタント。BP&CO.代表。米国フロリダ大学大学院修了。NBA、MLBでアスレチックトレーナー(ATC)を務めた後、帰国。PRT認定取得。大阪大学大学院医学系研究科にて特任研究員を務める。

意識してもできるし、無意識でも行える。そんな唯一の“運動”が呼吸。呼吸が浅い現代人は1日2万回以上も続けている。

「呼吸は横隔膜が使える環境を作って鼻でゆっくり行うべき。ストレスや緊張などで本来の呼吸を失って、浅くて早い口呼吸になると、副呼吸筋で力みを伴った運動になり、一人ひとりの中心軸からどちらにも行ける“ニュートラリティ”が狂って歪むのです」(呼吸コンサルタントの大貫崇さん)

歪みを整えるなら、呼吸から!

5.顎関節|咀嚼しない生活が重心バランスを崩す。

教えてくれた人

林晋哉(はやし・しんや)/歯科医 。林歯科(歯科医療研究センター併設)院長。日本大学歯学部卒業後、勤務医を経て開院。「自分が受けたい歯科医療」を追求・実践する傍ら、咀嚼や嚥下といった口腔が担う機能をシステムとして研究。

咀嚼に重要な顎関節は、下顎骨という一つの骨の両側に関節を持つユニークで特殊な構造だ。しかも、カラダの重心を左右する重たい頭部にある関節。

「ゆえに顎関節や下顎骨の歪みは、重心バランスを乱す元になるのです」(歯科医の林晋哉さん)

軟らかいモノばかりを食べるなど、しっかりとした咀嚼をしない生活を続けると、顎関節の不調和や嚙み合わせ(咬合)の乱れを招き、重心バランスを崩して、骨格の歪みを生じさせてしまうことに。

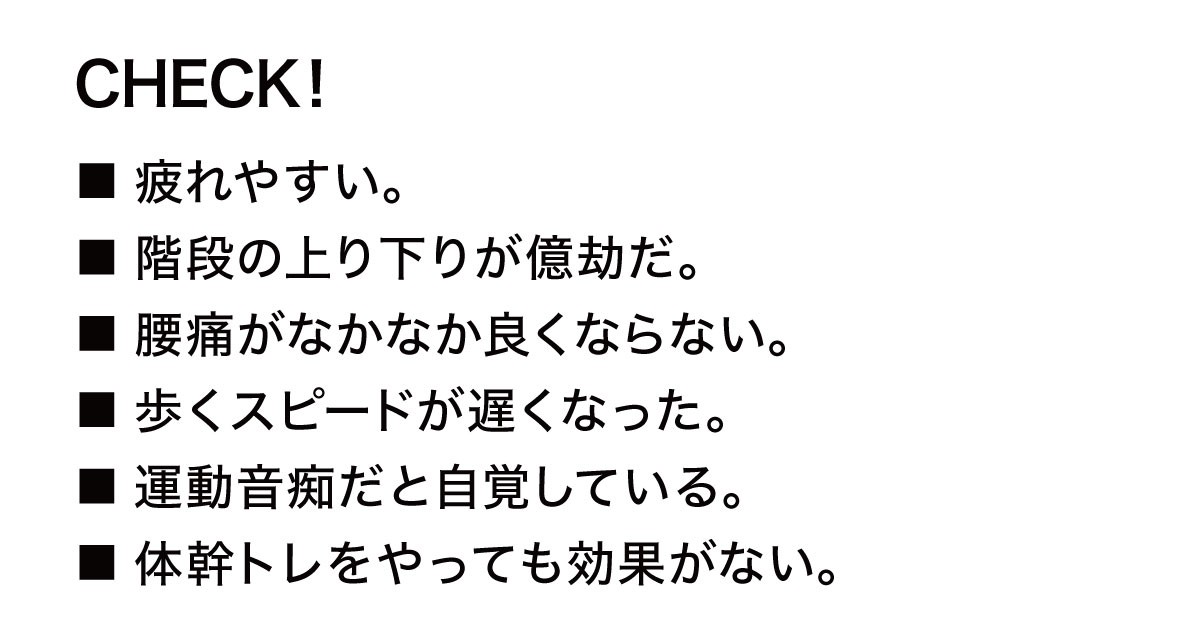

6.運動連鎖|疲れやパフォーマンスの低下へ。

教えてくれた人

桑原匠司(くわばら・しょうじ)/PMA認定ピラティス指導者。PHI ピラティス ジャパン代表、同アジア局長。南イリノイ大学卒業後、MLBシカゴ・ホワイトソックスでアスレチックトレーナーを務める。4500人を超えるピラティスインストラクターを育成。

歪みって骨や筋肉のような構造の話ばかりだと思いがち。

「でも、“動き”にも歪みはあります。それが“運動連鎖”の乱れです」(PMA認定ピラティス指導者の桑原匠司さん)

もっとも重要な運動連鎖は、骨格に近い深層にあるインナーマッスルが先に姿勢を定め、コンマ数秒遅れて表層のアウターマッスルが働く反応。緊張やストレスがあるとアウター優位でインナーが働きにくく、運動連鎖が滞り、疲れやパフォーマンス低下を招く。