「夏は涼しい玄関で」翻訳家・柴田元幸さんの15分昼寝術。|時間割とコンディショニング

世界にはさまざまなタイムラインで働く人がいる。超多忙な生活を送りながら、潑溂と活動をしているあの人は、いったいどうやって日々、コンディションを整えているのだろう。連載4回目となる今回は、翻訳家の柴田元幸さんが登場。大学で教鞭をとるかたわら36年間で80冊以上の小説を訳してきた持続可能的な“知的生産術”を探るべく、柴田さんの自邸を訪ねた。

取材・文/平岩壮悟 撮影/大町晃平

Profile

柴田元幸(しばた・もとゆき)/1954年、東京生まれ。翻訳家。雑誌『Monkey』責任編集。主な訳書はポール・オースター『幽霊たち』『幻影の書』『4321』、スチュアート・ダイベック『シカゴ育ち』、スティーヴ・エリクソン『黒い時計の旅』、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒けん』など。著書に『死んでいるかしら』『つまみ食い文学食堂』『アメリカン・ナルシス』(サントリー学芸賞受賞)『翻訳教室』など。

Morning

- NHKラジオで目覚め、まずミルクティーを一杯。

- 海外作家とのメールは午前中に済ませる。

- 前の晩に進めた翻訳の推敲は朝のクリアな頭で。

朝食はランダム。ハンバーグの日も。

上_昼寝用のタイマー。15分で寝足らない場合は5、10分延長することも。中_中底に並ぶ粒々が足裏を刺激する室内スリッパは100円ショップのもの。冬場はL.L.Beanのふわふわスリッパで冷え症対策をする。下_翻訳などのデスクワークをする際に座る、三越製作所の椅子。元はダイニングテーブルとセットとなる4脚のうちひとつだったそう。「背中のカーブが好きで30年以上愛用してます」

翻訳監修や調べものをするときは卓上のデスクトップで。ディスプレイは2つ。辞書は電子辞書と、研究社のKOD、オックスフォード大学のOEDなどオンライン辞書を活用。紙の辞書は引用句辞典など、特殊な辞書を要所要所でひく。

朝の5時54分。ラジオのスイッチが入り、アナウンサーがその日の天気予報を読み上げる。放送局はNHK FM。徐々に脳が覚醒していき、耳が開く頃になると『古楽の楽しみ』が始まる。ある日はバッハ、ある日はバロックの声楽、またある日は中世の器楽曲を聴きながら、柴田元幸さんの朝は始まる。

「昔から6時前後に起きてますね。大学で教えていたときの名残りで。『古楽の楽しみ』は『バロック音楽の楽しみ』という名前だった頃から聴き続けている番組です。元々、目覚まし時計を使わなくてもそのあたりには起きれるんだけど、数年前にタイマー機能を発見して5時54分にセットするようになりました」

起き抜けにまずミルクティーとフレッシュジュースを飲む。

「紅茶をまず淹れます。で、紅茶を淹れながら、手でオレンジを絞ったり人参かリンゴをジューサーにかけたりしてジュースをつくる。それが面倒くさいときは出来合いのジュースなんかを買ったり。ミルクティーはもう50年くらい飲んでますね」

茶葉はアッサムにかぎる。

「吉本ばななさんの小説に、隣だか向かいだかの人がアールグレイとかいう臭い紅茶を飲んでいた、みたいな描写があるんだけど、ハハハそうだと思った。アールグレイ、とにかく苦手。アールグレイとダージリンは牛乳と全然合わない。ミルクティーならアッサムだよね」

朝食はパートナーのひとみさんが用意してくれる。

「先に起きるので、ジュースをつくって紅茶を淹れるまでが僕の仕事。ご飯はうちの奥さんが作ってくれる。で、僕は洗う」

柴田家の朝食に定番はない。

「納豆ご飯とか卵かけご飯みたいなご飯系が1/3、たらこトーストとかパン系が1/3。あと1/3は適当というか、夜に外へご飯を食べに行くと、ふたりとも齢で全部は食べきれないから、持ち帰って次の朝に食べる。今日も朝から美味しい子羊の肉のハンバーグを食べたからね(笑)」

腹ごしらえを終えると、まずはメールを返していく。

「英語の雑誌(『MONKEY』)を出したり、英米の作家との付き合いがあるから、朝起きるとけっこうメールが来てるわけ。それでつい返信しちゃうんだけど、そこは罠なんだよね。メールを書くと仕事した気になる(笑)。本当は朝に本を読むべきなんだけど、本を読んでも仕事をした気になれなくて……。仕事をしなきゃっていう強迫神経症はなかなか治らないですね」

目下翻訳を進めている小説は3・4作ほど、刊行が決まっている本は10作以上にのぼる。しかし、翻訳だけに集中できる日はまったくといっていいほどないという。文芸誌『MONKEY』日本語版・英語版の編集やそれに伴う国内外の作家との連絡、翻訳作品の権利交渉、顧問として参加している早稲田大学村上春樹ライブラリーの打ち合わせやイベントの準備、若手の翻訳者の訳文のチェック・監訳などが、日々の仕事の大きなウェイトを占めている。作業量は膨大で、だからこそ目の前のタスクは差し迫ったものから順にこなしていく。

「とにかく今やんなきゃいけないことをやる、いつもそんな感じですね」

とはいえ、朝のクリアな頭でこそやるべき作業もある。前の晩に翻訳したテキストの推敲だ。

「前の夜に訳した分に手を入れていきます。訳すときはセンテンス単位でしか考えていないから、センテンスとセンテンスのつながりが悪かったりする。読みながら文章全体の流れを摑んで、赤字を入れていきます。せっかく流れが頭に入ってるから続きもちょっとだけ、でも1時間以上はやれないな」

Afternoon

- 昼寝は日課。

- クーラーは使わない。

- 一瞬の待ち時間でも翻訳はできる。

昼寝は15分。夏は涼しい玄関で。

昼食は身体を動かすために外で摂ることが多いという。時間はまちまち。「お腹が空いたとき」が頃合いだ。

「隣の隣の町ぐらいまでは自転車で行きますね。電動アシスト自転車は本当にありがたい。偽りの若さを金で買ってる感じだけど、なかったらまともに生活できないですよ。ランチタイムは混むから、早ランチにするか、1時以降の遅いランチにするか。並ぶとか待つとかは避けたい(笑)」

ランチから戻ってくると、メールの返信や事務的な作業を続ける。翻訳に時間を当てられる場合は、午前中から引き続き訳文を読むか、ゲラ(レイアウトに流し込んだ校正刷り)に赤字を入れて推敲していく。

「昼間に自分の翻訳を進めるとしたら、ゲラ読み。比較的頭が冴えている時間帯にできるといちばん良いですね」

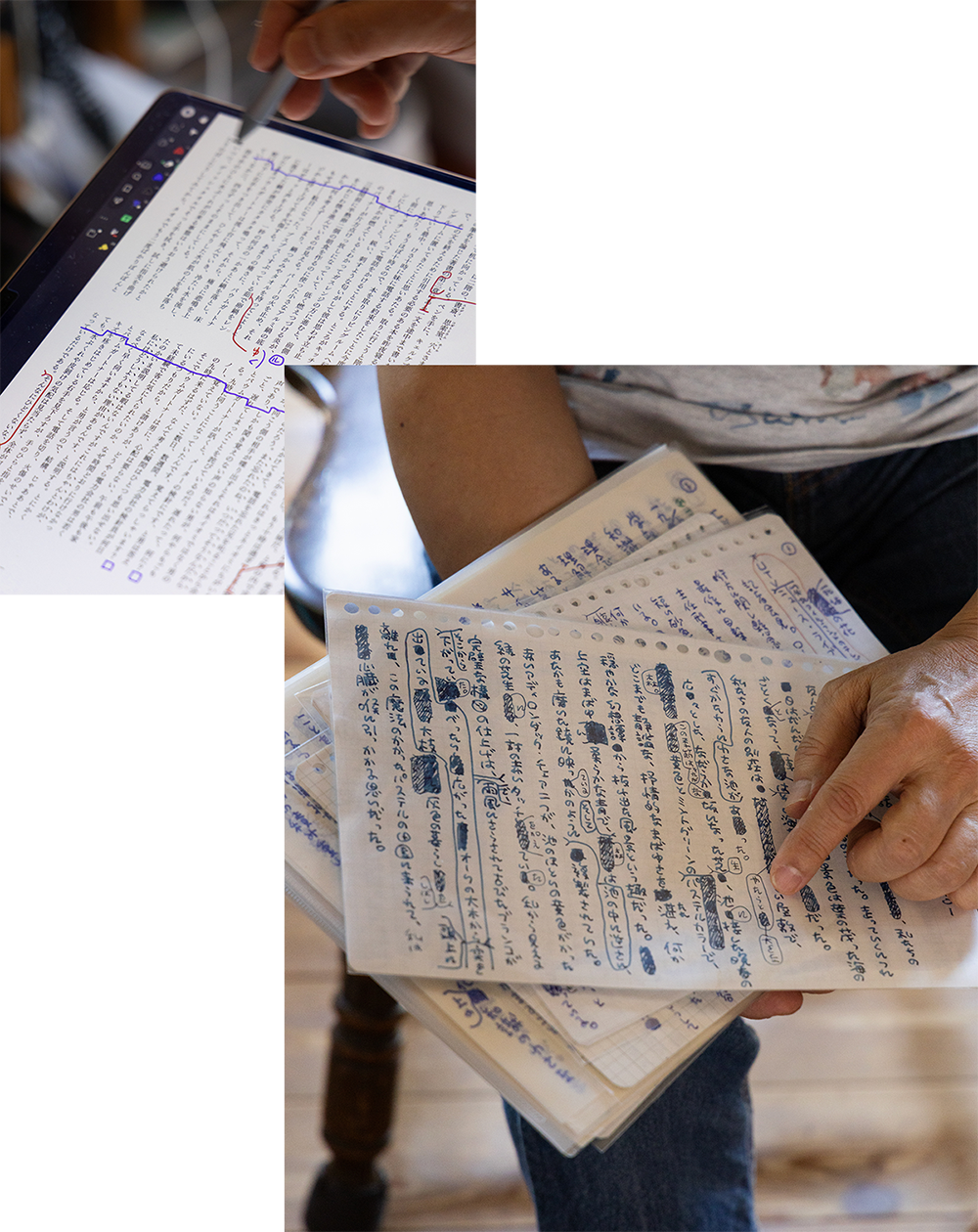

ゲラへの赤入れ(推敲作業)は、短いものだとタブレット上で進めることも増えた。

「自分の原稿に赤を入れるときは、Drawboard PDFというアプリを使います。筆圧で線の太さも変えられるし、線の色や消しゴムの切り替えもワンタッチ。あまりにも便利なので、感謝の気持ちを込めて有料版に切り替えました。有料版で使える機能は全然要らないんだけど。前はプリントアウトしたゲラにペンで赤を入れて、それをスキャンして送り返していたんだから、作業効率はずいぶん良くなりましたね」

夜の平均睡眠時間は5、6時間だという柴田さん。昼間はどうしても睡魔に襲われるそうで、昼寝が日課になっている。

「午後1時くらいになるとものすごく眠くなってくるから、15分だけ昼寝をする。夏は涼しいから玄関で。スリッパを置いているマットの上ですね。寝室だと冷房を入れないといけないから」

クーラーは夏場でも極力使わない。

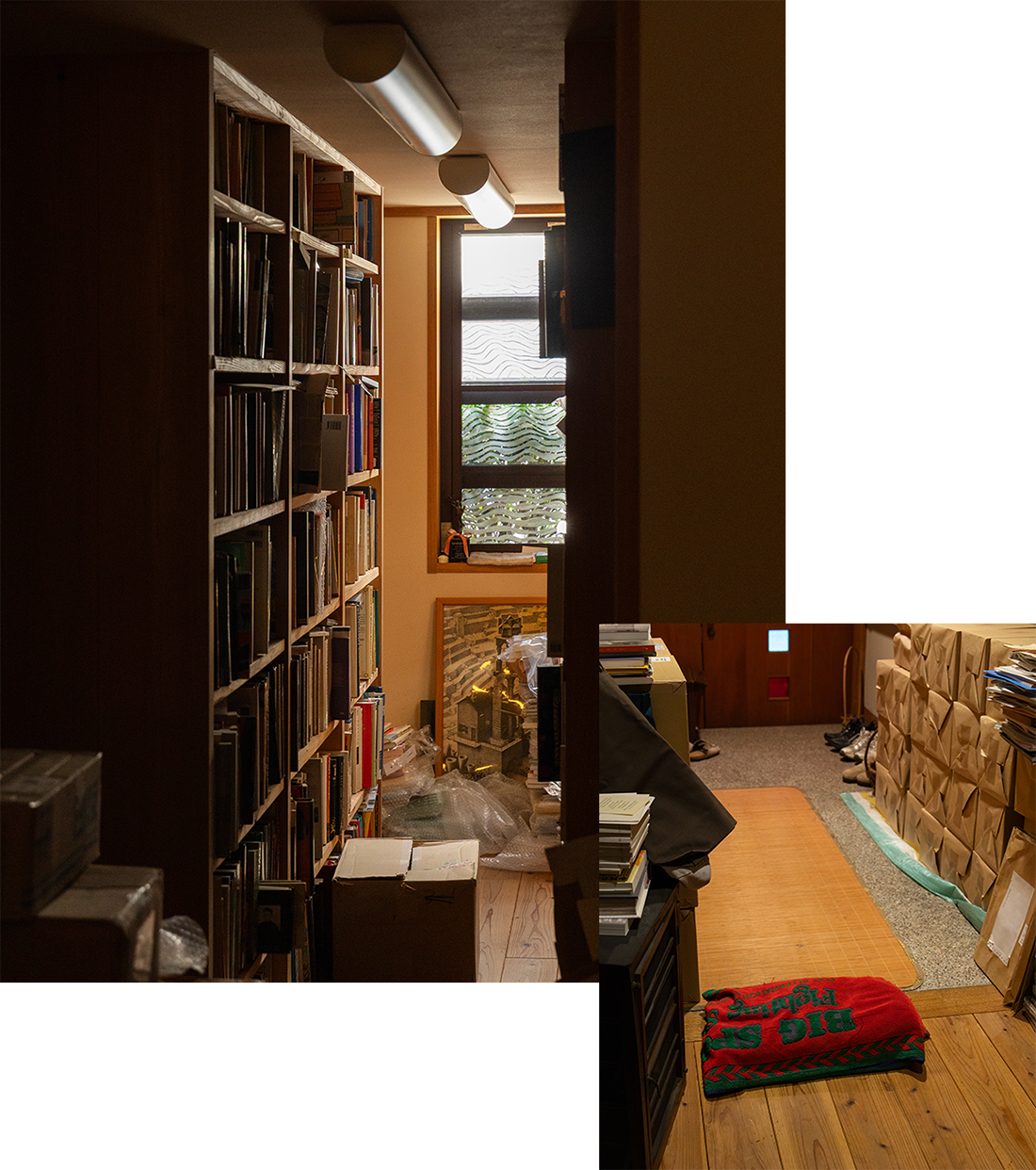

「クーラーは嫌いで、この部屋(3階の書斎)でもずっと使わなかったんだよ。使うようになったのはほんと最近。3年ぐらい前まで、夏は1階の書庫に机を置いて、扇風機を回して仕事をしてたんだけど、もうそれができない。ここ数年の暑さはちょっと異常だよね」

幸いにも、もうここ数年、夏はほとんど出かけなくていい生活。

「大学でフルタイムで教えていたころは何かと用事があったけど、いまはもう進んで外出しようと思うこともほとんどないですね。翻訳ならどこでもできるんですけど、メインの仕事机がやっぱりいちばん快適なので。わざわざここ(書斎)から離れたいとは思わないですね」

かねてから翻訳業界ではある噂がまことしやかに囁かれていた。柴田元幸はどこでも翻訳ができる、というものだ。どうやら、その噂は事実であるらしい。

「まずはあれですね、ご飯を食べながら。すぐに料理が出てくるところだとあまり意味ないけど、前菜から順に出てくるようなところだったら絶対やります。トラットリアとか、カジュアルなお店にノートを持って行く。というか、ノートを広げて訳してるのを許容してくれる店じゃないと行かない。とにかく5分もあればひと仕事できるんです。で、料理が来たら、ヒュッとノートを仕舞って食べればいいから。あとはたとえば、誰かと待ち合わせするときも翻訳はできる。だから相手が遅れたりしても、何の問題もない」

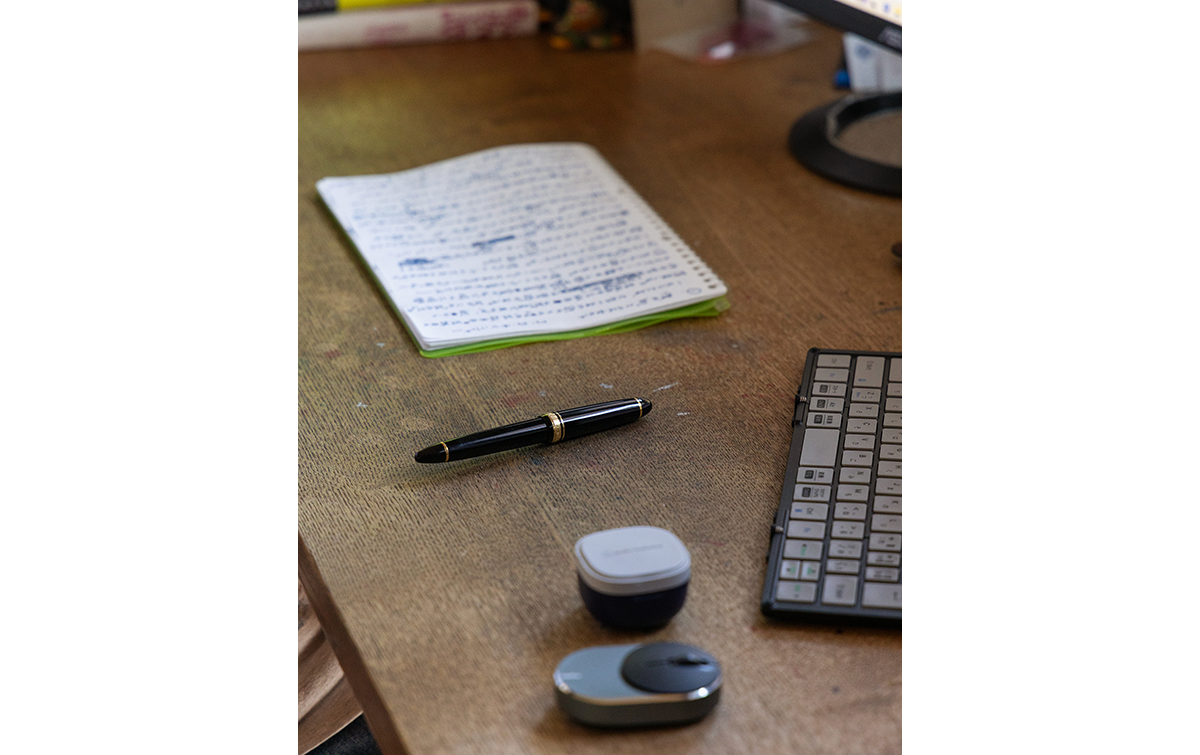

いつでも翻訳できるように、ノートと万年筆と原書は必ずバックパックに入れて持ち歩く。原書は一部をプリントアウトしたものか、Kindleのときもある。

「ただ僕が使ってる万年筆はペン先が太くて、数時間でインクが切れるんですね。だから出先だとインクがなくなって、翻訳できなくなることも時々あります(笑)」

上_敷地面積の半分以上を占める1階の書庫。すでに収容量を超えてパンク状態とのこと。下_夏場の昼寝スペース(玄関)。枕はそば殻よりもずっと硬いパイプ枕を愛用している。

Evening

- 食事はよく噛んで食べる。

- 冬の入浴タイムは貴重な読書時間に。

- 仕事は翻訳。そして、翻訳が気晴らし。

歯磨きは20分。怪奇小説を聴きながら。

柴田さんが1日の大半を過ごす自宅3階の作業スペース。この部屋にいるときはSpotifyで音楽を鳴らしながら翻訳や事務作業を進める。この日はライ・クーダーの『ジャズ』が流れていた。

上_4、5年前に導入したPDF編集アプリ「Drawboard PDF」の作業画面。レイアウトが出てからの文章の推敲はPDF上で行なう。下_翻訳原稿。前夜に訳した初稿を翌朝見直し、センテンス間のつながりを整えていく。

6時には一度リラックスタイムを挟む。

「横浜ベイスターズのファンだから、野球だけは見る(笑)。サッカーは目が離せないけど、野球はご飯を食べたりメールを返したりしながらでも見れるからさ。そこはサッカーと違うよね」

ご飯はゆっくり、よく嚙んで食べる。昔からの習慣だ。

「僕の食道は一種の奇形で、胃につながる部分がやたらと細いらしく、よく嚙んでゆっくりゆっくり食べないといけないんです。でもそれが結果的に、健康的な食べ方になってるんですよね」

お酒はほとんど飲まない。

「心臓の持病があって、お酒を飲むと動悸が激しくなるので、最近はワインだとグラス1杯も飲めないですね。ビールもジョッキは飲めない。味は好きなんだけどね」

ナイターの中継が終わると9時か10時。入浴やシャワーの時間は季節による。

「夏だと昼間に何度かシャワーを浴びるね。湯船はできれば入りたいけど、家の風呂だとめんどくさいし、水も無駄だしなあと思って。近所にいっぱい銭湯があって、この地域はお湯が鉱泉だったりするので、ときどき行きます」

いっぽう、冷え込む時期はゆっくり入浴する。

「ぬるいお湯の半身浴で30分。汗はダラダラかいてます。さすがに風呂だと翻訳はできないけど、本は読む。読書量は冬のほうが多くなりますね」

夜がふけてくると、ようやく翻訳のコアタイムが訪れる。

「最後、翻訳にとっておくのが寝る前の時間。もうくたびれて眠いから文章を書くのはとても無理だし、英語のメール書いたりするのもちょっと……となると、残るのは翻訳なんですよね。でもたぶんスピードは遅いですよ。それをだいたい11時から12時まで、調子が乗れば12時半とか1時までやって。12時から12時半までやることが多いかな。1時になるのは稀ですね」

就寝前の歯磨きは15分から20分。Kindleのオーディブルで怪奇小説を聴きながら丁寧に磨く。

「歯は(食道のことがあって)死活問題に関わるからさ。ゆっくり磨くんだよ。でもそのあいだは退屈じゃない? だから英語の朗読を聴くの、ワイヤレスのヘッドホンで。よく聴くのは19世紀の怪奇小説。ある程度パターンが決まっていて、それなりに面白いというのがちょうど良い。現代小説だと話がどこに行くかわかんないから(笑)。で歯を磨いたら、仕上げにフロスと歯間ブラシ。1ヶ月に1回メンテで歯医者に行くんだけど、サボったらすぐバレるからさ(笑)」

就寝前のルーティンは特にないという。疲れ切っているからかすぐに寝られる。

「それこそ歯磨きの続きで、朗読を聴きながら寝ちゃったり。『MONKEY』でラジオ特集をやったときは毎晩アメリカの古いラジオドラマを聴きながら寝たりして……あの1ヶ月は至福でしたね」

毎日15時間ほど働くという柴田さんだが、起きてから寝るまで頭を常時オンにしているように思える。気分転換やオフの時間を意識的に設けることはしないのだろうか。

「しないですねえ。大学の教師も辞めて教授会とか嫌なこともなくなったし、今はほとんどやりたいことだけしているのでストレスもない。でも、翻訳が気晴らしになっているということはあるかもしれないですね。やっぱり、いちばんやりたいのが翻訳なので」