「“別人格”の時間をつくり、フレッシュな頭で仕事に向かう」設計者・中村圭佑さんとテニス。|Our Friends

設計事務所〈DAIKEI MILLS〉の代表・中村圭佑さんは、毎週日曜日に欠かさずテニスのスクールに通い、ジムではテニスが上手くなるために体を鍛え、ランニングも続けているという。そんな躍動的な時間をライフスタイルに組み込むことは、仕事、そして人生にどんな影響があるのだろう。

取材・文/大和佳克 撮影/間澤智大

Profile

中村圭佑(なかむら・けいすけ)/1983年生まれ。設計者。〈DAIKEI MILLS〉代表。〈ISSEY MIYAKE〉や〈CIBONE〉などの商空間、〈avex〉や〈Takram〉といったオフィス空間など、数多くの設計業務を手掛ける。2020年からは都市の遊休施設を一時的に占有し、一般へ解放するプロジェクト「SKWAT」をスタート。

設計事務所〈DAIKEI MILLS〉のオフィスにある棚は、まるで工事現場を取り囲む足場のよう。そこには、設計業務をはじめとする国内外のプロジェクトのために集めた資材のサンプルが分類されている。この「マテリアル・ライブラリー」に並ぶ素材を手に取り、色味やテクスチャーを確認し、それらの組み合わせを手がかりに、実際のスケールになったときの空間を想像する。

かつて、オフィスを一般開放して行ったイベント「マテリアル・マターズ」では、来場者が自由にサンプルを持ち帰ることができた。設計という一連のプロセスが一旦のゴールを迎えた後、忘れられたサンプルが他者の手に渡ることで、コースターや部屋の片隅を彩るオブジェとして転用され、次なる使い道を与えられる。そこにある役割と価値の転換は、中村さんが率いる〈DAIKEI MILLS〉の仕事を紐解くキーになる。

〈DAIKEI MILLS〉の仕事場と〈SKAC (SKWAT KAMEARI ART CENTRE)〉はシームレスに繋がっており、中村さんもそれぞれの空間を軽やかに往来する。取材日は〈SKAC (SKWAT KAMEARI ART CENTRE)〉の開業直前。スタッフが慌ただしく棚卸しや梱包作業をしていた。

常磐線の高架下に位置する、美術を中心に据えた文化施設〈SKAC (SKWAT KAMEARI ART CENTRE)〉では、アートブック専門のディストリビューター〈twelvebooks〉による書籍の販売や展示が行われる他、同センター内には〈VDS (Vinyl Delivery Service)〉によるレコードショップや、カフェ〈TAWKS〉が集まる。今後は、ものづくりができるラボ設備やワーキングスペースなどを拡充していく予定。

〈SKWAT〉の新たな拠点、亀有のアートセンターにて。

中村圭佑さんが率いる設計事務所〈DAIKEI MILLS〉は〈ISSEY MIYAKE〉や〈CIBONE〉といったショップ、〈avex〉や〈Takram〉といったオフィス空間など、数多くの内装デザインを手掛けてきた。また、東京ステーションギャラリーで来年1月5日まで開催されている『テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする』で展示設計を担当するなど、その仕事は多岐に渡る。

〈DAIKEI MILLS〉を特徴づける設計の手法はさまざまあるが、なかでも、建築資材を「置く、敷き詰める、積む、立てる」など、プリミティブな行為によって組み合わせて家具の役割を担わせる方法は画期的だ。

たとえば、単管パイプで作られたオフィスの棚は、工事現場の「足場」のようだが、手が届く高さに設定され、そこに物が置かれていると「棚になる」。もちろん、そこを人が歩けば「足場になる」。所員がハンガーに掛かったコートをパイプにかければ「ラックになる」。あるひとつの物が、人との関わりによってそのつど役割を変えていく。解体は容易で、別の場所に運び、アップサイクルさせていくこともできる。そのように、さまざまな活用の可能性に開かれた〈DAIKEI MILLS〉の設計する場には、どこか仮設的なムードがただよっていて風通しがいい。

素材にたいして特殊な加工や仕上げを加えるのではなく、そのまま、むき出しで使ってしまうこと。見慣れたものを意外な仕方で組み合わせることで物に付加される新しい役割。そこで起きている「価値の転換」は、中村さんが中心的なメンバーとして2022年にスタートしたプロジェクト〈SKWAT〉のアプローチともリンクするだろう。

「SKWATは、都市のVOID(空白)に価値転換を起こす、というコンセプトのもと、社会のなかにある隙間を一時的に占拠して中身を充填し、一般開放することで、都市の空間をアップサイクルする試みです。〈SKWAT〉の新しい拠点〈SKAC (SKWAT KAMEARI ART CENTRE)〉は、アートを中心として、レコードショップやカフェなどが集まるオープンな場所。JR常磐線の高架下にあった建築躯体はそのままに残し、周囲とも関係を持ちながら、すこしずつ中身を変えてきました。スクラップ・アンド・ビルド型ではない都市開発のあり方をJR東日本都市開発チームとともに探求しているところです」

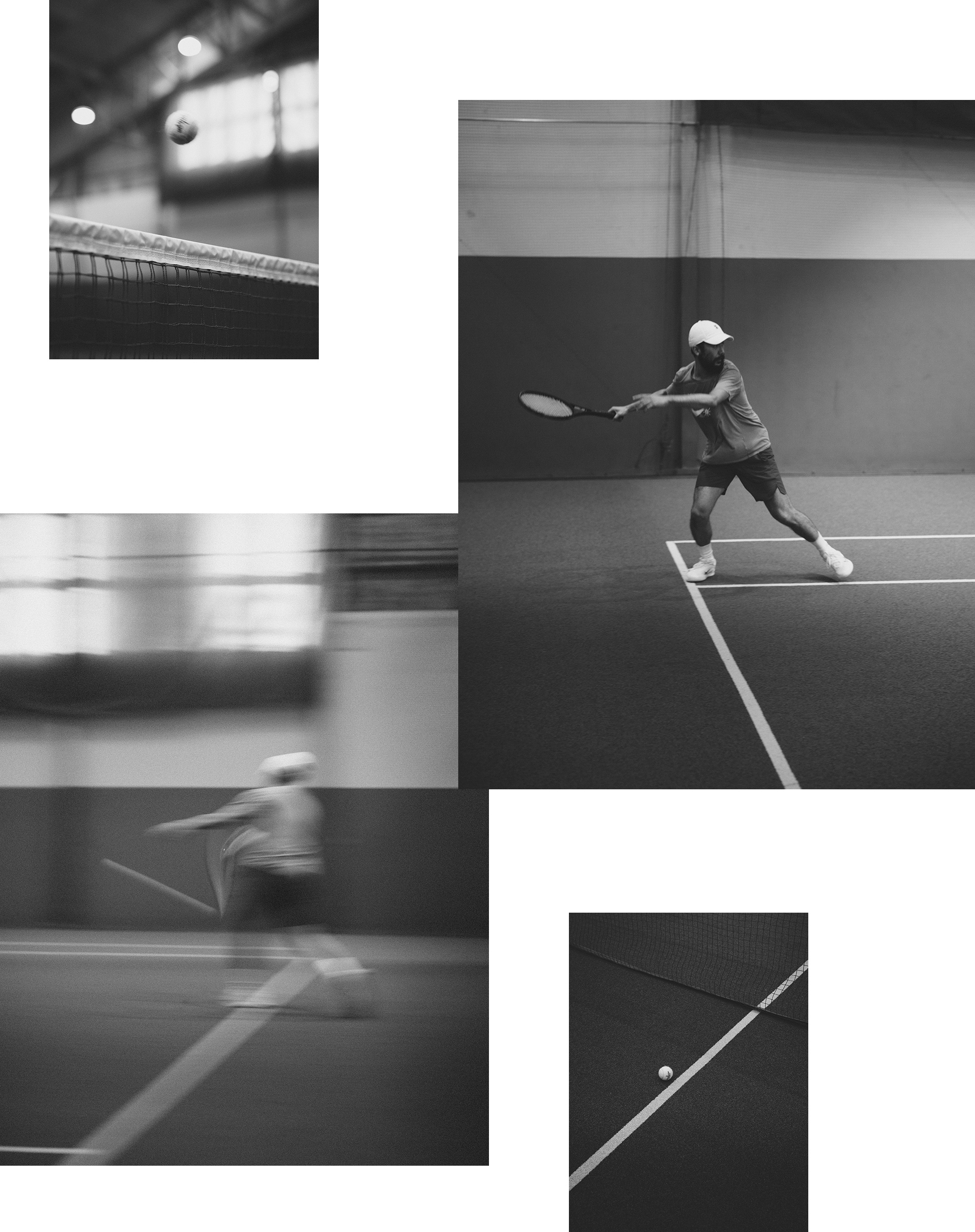

家具スケールから都市開発まで。異なるスケールのプロジェクトを行き来しながら、インパクトのある空間づくりを行ってきた中村さんだが、仕事と両輪をなすように、ライフスタイルに欠かせないというのが、カラダを動かすこと。7年前にふと始めたテニスが、中村さんの”別人格”をかたちづくるきっかけになった。

〈Wilson〉のテニスバッグとラケット。上半身に身につけるウェアは「テックな質感が苦手」という中村さん。そのため吸水速乾性の高い機能的な化繊生地がどうしても馴染まず、日常着と変わらないコットンTシャツを着てプレーしているという。

もとから運動はなんでも得意。でもテニスは難しく、悔しくて火がついた。

中村さんは学生時代、カラダを動かすことに親しんできた。高校生のときには、全国大会に出場するバレーボール部に所属し、毎日、厳しい練習に打ち込んだ。けれど、英国のアートスクールを通じてデザインに夢中になり、20代の間は設計の仕事にのめり込んだ。

「20代のあいだは、スポーツからは遠ざかっていました。30代に差し掛かったあるとき、頭とカラダがズレていると感じたんです。お腹周りに肉がついたり、長く歩いたときの疲れ方が違ったりして。これまでは食事やお酒でリフレッシュできていたのに、できなくなってきた。それで、とりあえず走りはじめました。仕事とは、まったく違う頭に切り替える時間が必要だったのかもしれません。“別人格”を求めていたというか」

走り始め、ランナーズハイを実感すると「ああ、これこれ。スポーツに集中するときの感じって、こうだった」とカラダを動かす気持ちよさを思い出す。しかし、中村さんにとってのランは、楽しい、というわけではなかったという。というのも、サッカー、バスケ、バレーなど、チーム競技や相手がいるスポーツがやっぱり好きだったからだ。

「きっかけは思い出せませんが、本当にふとしたとき、遊びでテニスをやってみたんです。それで、もう、とにかく難しかった。一見簡単に見えるけれど、本当に難しい(笑)。僕は運動がそこそこできるタイプだったけれど、テニスは違っていました。まず、ボールがコートに入らない。球技には馴染んでいたけれど、ラケットを使うので、からだとのあいだに道具が入り、間接的になるのも自分にとっては初めての感覚でした。それで、悔しくて燃えてしまって、一からちゃんと学んでみたいと思いました」

中村さんが思うテニスのポイントは、ボールを打ち返すために「適切な場所にいること」。腕力よりも、適切な位置に立ち、いいフォームがつくれることが大事。相手からのボールがどこに落ち、どう跳ねるかを読む力、判断力が問われる。

たったひとつの自分らしさを煮詰めるのではなく

“別人格”の時間をつくり、フレッシュな頭で仕事に向かう。

そして、中村さんはテニススクールに入会する。靴紐の結び方からラケットの握り方など、初歩から学んだ。進級テストで着実にレベルを上げ、次第に、基礎練習では飽き足らなくなる。コーチ1人が10名もの生徒を見るレッスンでは、待ち時間がどうしても長く、ボールに触れられる時間は短い。

息を切らしながらぐっと水を飲むような運動がしたい。そうして練習に励み、今は昭島市にあるモリパーク テニスガーデンで行われるテニススクール「テニスユニバース」の上級チームに所属している。3時間の練習に毎週通い、さらに平日はジムに通い、テニスのパフォーマンスをあげるためのトレーニングも日課に。体力づくりのためにランも続けている。

「テニスは毎週日曜、と決まっていると、1週間のルーティーンが組み立てやすくなりました。僕は、寝る時間は違っても、翌朝は同じ時間に起きるタイプ。朝ご飯のメニューはいつも同じです。一方で、仕事に関しては複数のプロジェクトが同時に走っていて、プロジェクトに関わる人の数も多いので、進行は変則的。自分の思い通りに進まないこともあるけれど、クオリティの高いインプットとアウトプットを繰り返す必要があります。でも、テニスの習慣でオンとオフのリズムが作り出せて、思考の転換にもなる。テニスに集中する“別人格”があることで精神面のバランスが保たれていると思うし、仕事にたいしてフレッシュな頭で向き合えるので、日々考えていることを、あるとき瞬発的にキャッチする力もついたように思います」

また、中村さんにとってのテニスは、フィジカルとメンタルのリフレッシュの機会になるだけではなく、社会的な立場や肩書きと距離を取る、という意味でも、仕事をする自分とはまた別の居場所になっているという。

「テニスコート内でのヒエラルキーは、テニスが上手いか、そうでないか、それだけです。課題があればそれをクリアするために上手な人に学ぶし、ときには怒られながら練習しています。事務所の代表という立場だったり、40歳になってキャリアもそこそこ長くなってくると、怒られたり、教えてもらう立場になる機会は減ります。でも、テニスでは、学ぶことに貪欲になれる。海外への長期出張でも必ずラケットを持っていきます。現地のコーチに指導してもらうと、教え方や表現が違うのが面白いんです」

仕事にどっぷりと使っていた20代から、テニスという新たに集中する対象を見つけた中村さん。テニスをする自分、という別人格に出会った。仕事の拠点は、東京の中心地にある青山から亀有へと移し、最近、休日には、3歳の子どもが行きたいという場所に足を運んでいる。

「自分はこうしたい、こういうものが好きだからそうする、ということには限界があるというか、あんまり楽しくないな、と最近気づきました。子どもの希望で行った場所で体験することによって、発見があったりする。自分というひとつの人格からすべてを作り出していくというよりは、外側からの影響だったりをどう受け取って、それを次のアプローチにつなげていくか、という考え方になってきたんでしょうね」

周囲からの影響をはじき返すのではなく、受け入れる。仕事だけに没頭するのではなく、あえて、違う頭を使う時間を作る。集中力を発揮する対象を複数化してみる。中村さんは、それまでに縁もゆかりもなかったテニスに熱中することが1週間のルーティーンの基盤とになり、その別人格とのバランスによって、フレッシュな日々を過ごしている。「自己評価ですが、自分のテニスレベルは10段階でいうと、まだ2(笑)」。だからこの先、しばらくはテニスに打ち込むが、もしかしたら別のスポーツになるかもしれない。しかし、カラダを動かすことから離れることはなさそうだという。中村さんは記事のための撮影を終えても、その日の相手にこう聞いた。「まだ時間ある? もう1ゲームやろう」