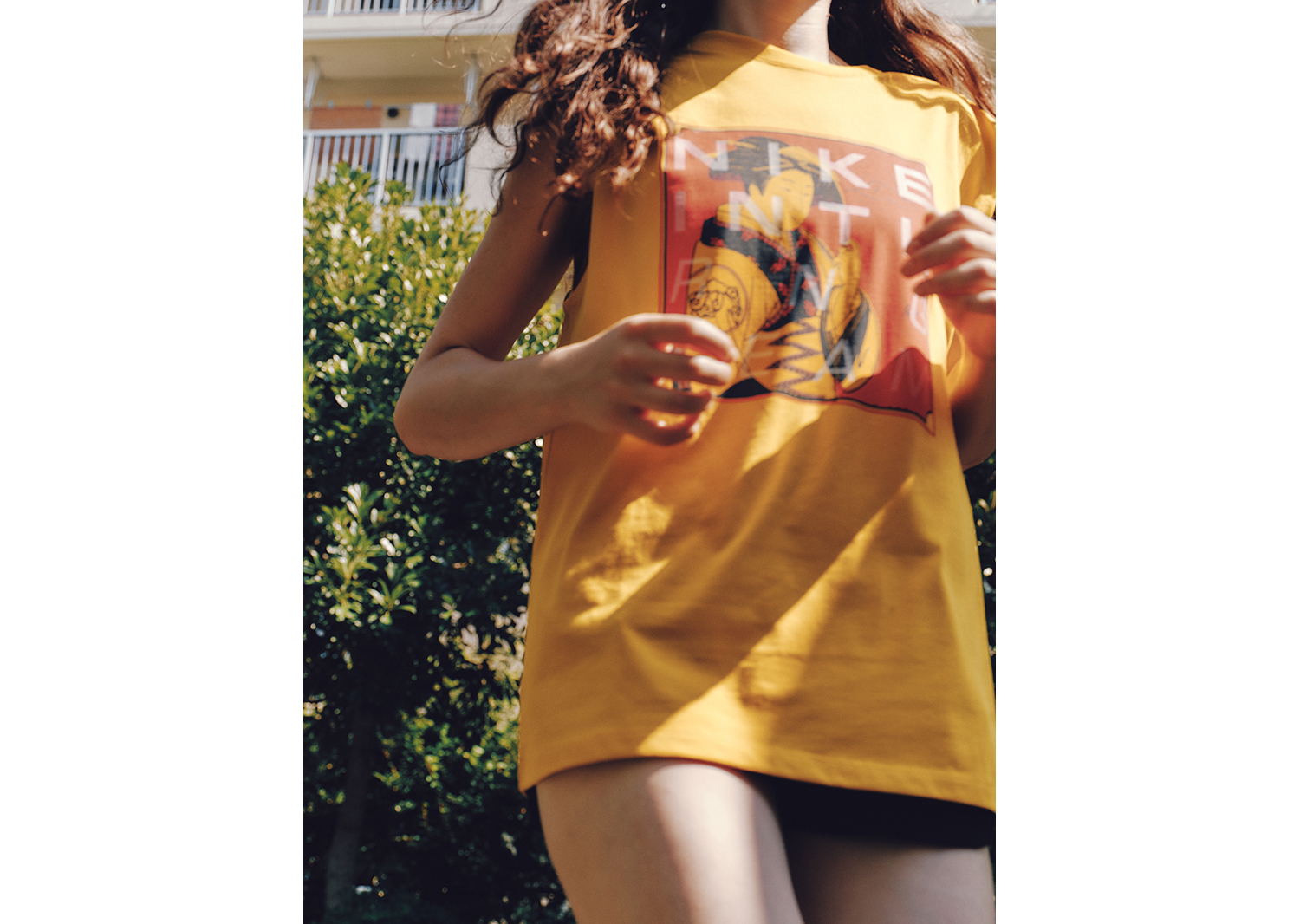

シューズ《VOMERO 18 SE》 17,930円、トップス 6,380円、 ショーツ 7,480円 以上ナイキ、問い合わせ先:NIKEカスタマーサービス 公式サイト

文・小澤匡行

世界陸上とともに駆け抜けた涼しい風が夏の名残を連れ去るかのように、空気は随分と変わり、9月が終わろうとしている。僕は34年ぶりの東京大会の開催初日を、国立競技場で観戦することができた。熱いレースを見つめながら、こうした「走る」ことに関わる仕事をして、この日を迎えられたことに、不思議な余韻を感じていた。

13歳の僕が陸上を本格的に始めた1ヶ月後に開催された1991年の世界陸上東京大会のことを、今もよく覚えている。あの夏がなかったら、僕の中に陸上がここまで大きくならなかっただろうし、今もこうして走ってなかったかもしれない。マラソンが男女でメダルを獲ったことで「日本人は長距離が得意なんだ」と幼いなりに感じたし、テレビ越しに見たアメリカの選手たちは、身体能力もライバル同士の人間模様も、なにか別次元のスケールをもっていた。そうした選手がクローズアップされる度に映り込む〈ナイキ〉のアパレルやシューズに、言葉にできないパワーを感じたこと。すべてがまだ鮮明だ。

やがて古着に夢中になった僕は、〈ナイキ〉の70〜80年代のランニングシューズをヴィンテージジーンズと合わせ、歴代の《エア マックス》や《ハラチ》を部活で履いていた。スポーツもファッションも等価で〈ナイキ〉と繋がっていた90年代の思い出は、今も自分のファッション観の基準になっている。だから今回の新しい〈ナイキ〉 の《ボメロ18》を見たとき、何か糸が繋がるようだった。これは70年代と現代において、それぞれ似たストーリーや性格をもったランニングシューズ同士を結びつけ、往時のデザインを最新のシューズに重ね合わせるように再構築されたシューズ=「NIKE INTERNATIONAL RUNNING PACK」と名付けられたコレクションの一足だ。

高校生の頃、僕は《LDV》というヴィンテージシューズが好きだった。黄色のナイロンメッシュアッパーに青色のスウッシュで、僕と同じ1978年生まれ。ゆっくりと長く走るために開発された《LDV》は、当時にしては生産数も多く、僕の古着探しのルートである柏や津田沼、草加や上野あたりを徘徊していればそこそこの確率で出会えるもので、現実的な高嶺の花だった。そして後で知ったのだが、このシューズの原型に《LD-1000》というシューズが存在した。走行安定性を高めるためにハの字型のフレア構造にした、画期的なソールが話題になったが、わずか1年程度でリコールされてしまった。その諸問題を解決して、多くの市民ランナーのために整えたのが《LDV》だった。

ストーリーを知って、2足ともヴィンテージを手に入れた。生まれた頃のシューズを日常で履くのはさすがに無理があり、大切に会社の本棚に並べている。こうした僕の思い出が、いま一番信頼を寄せているランニングシューズと重なった。偶然とも言い切れない、私的なビッグニュースに少しだけ高揚している。

健康と体型の維持という、人生をかけた長いレースにエントリーしたがために、僕は月に80〜100kmを目安に走り続けている。この走行距離を達成するために、週末のどちらかは12kmほど、ゆっくりと走っている。そんな日に《ボメロ18》を履くようになって1年くらいになったか。愛用していたのにディスコン(廃盤)になってしまった《インヴィンシブル3》に近いクッショニング体験を楽しめるシューズで、1時間以上のロングランを支えてくれる大切な存在だ。普段履きにも選ぶようになり、《エア ジョーダン1》や《エア フォース1》と同じように、色違いで買うようになった。走るためのギアとして一足を履き潰すのではなく、お気に入りの一足に物語を託している感覚だ。

パフォーマンスシューズを普段履きに、という動きが各メーカーで推奨され始めているが、ただ履くだけではストリートでの意味をもたない。少なくとも90年代はハイテクブームとヴィンテージブームが相まって、スポーツシューズが文化を背負っていた。《LDV》や《LD-1000》を未来の若者がリーバイスの501と合わせるなど、70年代の誰もが想像しなかったはずだ。

テクノロジーの進化がカルチャーを作った90年代はとうに過ぎ去り、現代は「なぜこのシューズを選んだのか」という理由をスニーカー好きは求めている。それが社会的なメッセージかもしれないし、コラボレーションといった文化的な文脈かもしれない。あるいは今回のように過去の名作をリファレンスとしたアーカイブのストーリーかもしれない。いずれにせよシューズは雄弁であり、自分のこれまでを映し出しているようである。